Павел Пепперштейн: «Мы живем во время агрессивных образов и агрессивных медиа»

Художник Павел Пепперштейн о том, что случилось с «Медгерменевтикой», непревзойденных достижениях современного искусства и старении России.

Виктор Пивоваров. Иллюстрация из книги Романа Сефа «Необычный пешеход». 1967. Хотя на момент создания этой иллюстрации Паше Пивоварову был всего год, его одноклассница — редактор «Артгида» Екатерина Алленова — запомнила Пашу именно таким

Виктор Пивоваров. Иллюстрация из книги Романа Сефа «Необычный пешеход». 1967. Хотя на момент создания этой иллюстрации Паше Пивоварову был всего год, его одноклассница — редактор «Артгида» Екатерина Алленова — запомнила Пашу именно таким

Художник Павел Пепперштейн родился в семье одного из основателей московского концептуализма Виктора Пивоварова и детской писательницы Ирины Пивоваровой. В 1980 году четырнадцатилетний Паша Пивоваров прочитал роман Томаса Манна «Волшебная гора», в котором наибольшую симпатию у него вызвал персонаж по фамилии Пепперкорн. Слегка переиначив фамилию героя Манна (заменив окончание «корн» на «штейн» — в переводе с немецкого соответственно «зерно» и «камень»), Пивоваров взял в качестве творческого псевдонима фамилию Пепперштейн. Отучившись в пражской Академии изящных искусств, в 1987 году Павел Пепперштейн совместно с приехавшими в Москву из Одессы художниками Сергеем Ануфриевым и Юрием Лейдерманом основал художественную группу «Инспекция “Медицинская герменевтика”». В 1993 году вышли первые книги Пепперштейна «Великое поражение» и «Великий отдых», а изданный в 2002 году двухтомный роман «Мифогенная любовь каст» (первый том был написан в соавторстве с Сергеем Ануфриевым) возвел Пепперштейна в ранг культового писателя и породил армию его эпигонов. Как мы уже писали, Павел Пепперштейн сегодня является объектом совершенно некритической любви в профессиональном и зрительском сообществах, он давно возведен в ранг классиков современного искусства, гениев и секс-символов (юные барышни приходят на его вернисажи с томиком его сочинений под мышкой лишь для того, чтобы был повод познакомиться). За плечами Пепперштейна несколько десятков выставок в России и за рубежом (включая основной проект Венецианской биеннале 2009 года — выставку «Создавая миры» куратора Даниэля Бирнбаума — и биеннале «Манифеста 10»), а еще он лауреат Премии Кандинского-2014. Пепперштейн — поэт и литератор, художественный критик, актер и исполнитель рэпа — в общем, постоянно меняющий свое лицо и сущность персонаж древнегреческого мифа — Протей. Пепперштейн неуловим, он придерживается принципа, что художник ничего никому не должен, а бурной в последнее время московской светской жизни предпочитает бархатное подполье хипповских флэтов и маргинальных тусовок. Мария Кравцова проникла на кухню одной из таких тщательно законспирированных квартир.

Мария Кравцова: Ты никогда не казался художником, которого волнуют социальные проблемы. Но в 2007 году выступил с политической утопией «Город Россия» и даже написал письмо Путину с требованием перестать разрушать исторический облик Москвы и Петербурга, построив новую столицу.

Павел Пепперштейн: Действительно, какие-то вещи, которые травмируют или возмущают других людей, меня не задевают, но что-то трогает и меня. В частности, меня неимоверно волнует процесс разрушения старых домов, атмосферы городов. На моей памяти это уже второй бум тотального преобразования. Когда я был ребенком, то пережил брежневский строительный бум. Все это было просто отвратительно. Моя позиция может показаться консервативной, но на самом деле это реакция авангардиста.

М.К.: Но авангард хотел разрушить старый мир.

П.П.: Естественно, авангардисты выступали оппонентами старого мира. Но чтобы построить новый мир, необходимо изменить не то, что окружает людей, а их самих. И как это ни парадоксально звучит, условием этих изменений является внешняя статичность окружающего мира. А истерика изменения внешнего мира связана с попыткой законсервировать внутренний мир людей, а не изменить его.

Когда люди молоды телом или духом, им хочется, чтобы их жизнь проходила на фоне старых, обветшалых пространств, и наоборот: когда не только люди, но и общество в целом начинает стареть, неизбежно начинается ремонт. Ветшая и понимая, что ничего не в состоянии поделать с этим естественным процессом, общество начинает сублимировать его в тотальное обновление всего и вся. Именно это сейчас происходит в России.

М.К.: И когда у России началась старость?

П.П.: В предыдущий, горбачевско-ельцинский период душа нашего общества была душой тинейджера, сегодня она стала взрослой, обзавелась пузом и брылами, ходит на работу, зарабатывает деньги, но не знает одного — что со всем этим делать? Она, в общем-то, догадывается, что с этой кучей денег на самом деле ничего сделать нельзя — именно в этом заключается страшная и самая тщательно скрываемая тайна капитализма. За деньги нельзя купить того, что на самом деле всем нужно каждому, — здоровье и вечную жизнь. Эта тайна известна всем, но она вытеснена куда-то на край сознания, главное место в котором начинают занимать различные замещения. Но все эти попытки обречены на провал.

М.К.: Какова же альтернатива?

П.П.: На самом деле радость испытывает подросток, когда он влезает в обветшалый дом. Для меня образ ребенка в старом заброшенном доме является символом соединения прошлого с будущим в настоящем. Но это идеальная ситуация. Сейчас воцарилось то, что я называю хроношовинизм, принцип невероятного самодовольства настоящего момента. Везде педалируется идея, что мы живем в этом времени и только оно для нас важно, прошлое и будущее потеряли свое значение, их нет. Но прошлого нет идеологически. На самом деле оно никуда не делось, оно просто было подвержено беспощадному уничтожению. Все, что связано с прошлым, находится в таком же положении, что и индейцы при испанцах. В этом смысле утопия музеефикации потерпела полный крах.

М.К.: Неужели? А как же недавний бум строительства музеев, в том числе современного искусства?

П.П.: Когда-то этот миф очень сильно влиял на поведение художников. Для многих музей был моделью бессмертия, гарантированной путевкой в будущее. Илья Кабаков был самым ярким адептом этой идеи, религиозного восприятия музея. Но оказалось, что музей — это не проекция вечности, в которой, как сказано в Евангелие, «ни тлена, ни распада», а полная иллюзия. Из музеев спокойно выбрасывают на помойки то, что еще вчера значилось в реестре шедевров.

М.К.: Кстати, в середине нулевых в твоих работах появилось нечто кабаковское — это удивительная перспектива, показанная с точки зрения маленького человека, который стоит перед чем-то огромным и значительным.

П.П.: Гигантомания вообще присуща человечеству. Мне она тоже свойственна, но она не замешана на мании величия. В своих сновидениях и галлюцинациях я постоянно возвращаюсь к созерцанию чего-то неимоверно гигантского, уходящего в небо. Главное, что я пытался передать в этих картинах, — ощущение бескрайнего пространства, заполненного самыми фантастическими сооружениями. Они вообще из разряда пророчеств, даже подписи к моим работам выглядят не как комментарии к архитектурным проектам, а как пророчества Нострадамуса, с указанием конкретных дат отдаленного будущего и событий, которые произойдут к этому времени. Я реконструирую историю будущего — с периодами, этапами: чем дальше от нас во времени, тем формы будущего становятся все более абстрактными.

М.К.: Ты рассказывал, что твоя проза развилась из подписей к рисункам. Просто со временем они становились все длиннее, разворачивались в полноценные тексты.

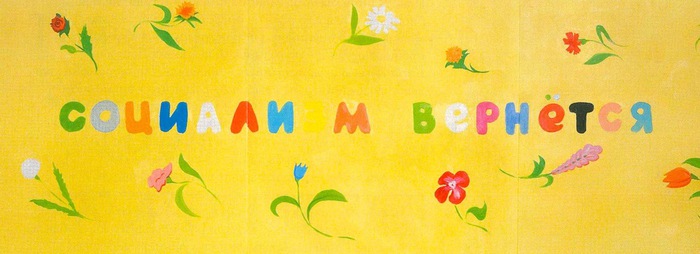

П.П.: Само сочетание картинки и текста с самого детства казалось мне очень естественным. Подписи на рисунках я начал делать задолго до того, как вообще научился читать и писать. Это была имитация текста, нарисованные строчки. В каком-то смысле мне было неважно, что написано, было важно, чтобы что-то было написано. Я очень люблю одно изречение святого Франциска Ассизского: «Для меня любой текст является священным, потому что из букв, которые его составляют, можно сложить имя Иисуса Христа». Кроме религиозной эмоции мне это изречение нравится еще и указанием на комбинаторный потенциал, который есть в любом тексте. Любой текст содержит в себе что-то другое, много разных комбинаций смыслов. Для меня притягательны в тексте именно эта свобода и вариативность. Я даже хочу сделать на эту тему картину, продолжающую мою серию идеалистических прекраснодушных картин-лозунгов вроде «Социализм вернется» или LOVE, — на ярком фоне среди цветочков и еще чего-нибудь такого же прекрасного написать лозунг «Текст победит».

М.К.: Кого победит текст?

П.П.: Мы живем во время агрессивных образов и агрессивных медиа, по отношению к которым текст находится в подчиненном положении. С одной стороны, все вокруг как будто бы насыщено текстами, но образы идеологически властвуют над ними. Но прежде всего над текстом властвуют деньги, компьютеры, цифровая стихия, которая во многом антагонистична буквенно-словесной. Конечно, советское время было гораздо более текстоцентричным и текстократичным. Борис Гройс в книге «Коммунистический постскриптум» максимально отчетливо сформулировал то, что социализм представлял собой власть языка в чистом виде.

М.К.: При каком политическом строе ты хотел бы жить?

П.П.: Хотелось бы жить при таком строе, которого нет и не было никогда! Но если переходить на язык утопии, я бы обозначил этот строй как эко-социализм, который сочетал бы в себе присутствовавшую в советском социализме текстократичность и текстоцентричность с экологическим принципом. Социализм советского образца был радикально антиэкологичным, он игнорировал существование миров, которые не могли вступить с ним в вербальную коммуникацию. Я хотел бы, чтобы текст вернулся, но при этом без навязчивого антропоцентрического фокуса. В идеальном обществе мир текста, мир слов должен найти новый канал сообщения с бессловесным миром других существ, растений, животных, стихий. Ведь этот мир лишен языка только в нашем представлении, на самом деле главная проблема — это проблема перевода. Мы должны найти эти языки и попытаться интегрировать их в систему нашего языка. Возможно, примем в наше общество другие миры, возникнет новый социально-политический строй, где в правительстве заседают дельфины и пингвины, кактусы и все прочие. Именно при таком строе мне хотелось бы жить.

М.К.: Все это напоминает программу «Партии животных», с которой художник Олег Кулик баллотировался в президенты в 1996 году.

П.П.: Я отличаюсь от Кулика тем, что не издеваюсь. Мне действительно этого хочется. Интерпретация животного мира Куликом всецело существовала в рамках мифа о витальности. Именно в этом коренилась самая главная ошибка, ведь животные не витальны. Витальность — это имитация животности, как ее понимают люди, внутри человеческого мира. Думаю, что животные к тому же не особенно волновали Кулика. Его волновал только он сам как некое универсальное животное. Я сам себя не волную, я даже не могу сказать, что меня всерьез волнуют животные и их права. Я просто понял, что люди в одиночестве не могут больше существовать в мире текста без нечеловеческих контрагентов или собеседников. Когда-то этими собеседниками были различные мифологические существа, ангелы, демоны, гении местности, духи стихий, но в результате секуляризации они растворились и человек остался в одиночестве. У меня иногда создается ощущение, что, ломая голову над созданием машин, он пытался разрушить это свое одиночество. Надо было быть полными идиотами, чтобы верить в то, что техника облегчит жизнь или освободит человечество.

М.К.: Ты веришь в то, что есть некий сверхразум, который воплотился в машину, и в конце концов гаджеты объявят нам войну, как роботы в фильме «Терминатор»?

П.П.: Нет. Вернее, я ничего об этом не знаю. Однако мне очевидно, что техника изначально обладает своей онтологией. Довольно долго в нашем сознании присутствовала утопия депсихологизации техники. Считалось, что техника нейтральна, сугубо утилитарна, подчинена своим создателям. Но в наше время стало понятно, что это совсем не так, и абсолютно неважно, обладает ли техника собственным разумом, вынашивает какие-то зловещие замыслы или на самом деле это мы сами загружаем в нее свои неврозы, которые потом оборачиваются против нас и, как правило, самым неожиданным образом.

М.К.: Ты радикальный индивидуалист, но тем не менее в 1990-е работал в рамках группы «Инспекция “Медицинская герменевтика”».

П.П.: Мы были последними представителями аристократической, унаследованной от дворянской культуры, но не прервавшейся и в советское время линии в искусстве. Эта линия оборвалась лишь с приходом капитализма. Наше сознание было сознанием людей, которые не нуждаются ни в деньгах, ни в имуществе, ни в имени, а просто изначально чувствуют себя хозяевами мира. Это было характерно для всех нас, но у Сергея Ануфриева это ощущение достигало галактических масштабов. Как-то он сказал замечательную фразу: «Вот как мы сейчас скажем, так и будет!» Надо сказать, он оказался прав.

М.К.: Но группа все же распалась. Из-за внешних обстоятельств или из-за внутренних противоречий, которые случаются в объединении столь сильных художников?

П.П.: «Медгерменевтика» закончила свою деятельность не потому, что участники так захотели, и не потому, что исчерпался драйв, идеи. Я бы назвал это изнасилованием обществом. Нам в каком-то смысле не разрешили работать дальше вместе. Мы не смогли продолжить свою деятельность по жизненным и бытовым обстоятельствам, которые на самом деле никогда не являются случайными.

М.К.: Но вы были очень странной группой. Мне рассказывали, что во время «русского бума», когда по всей Москве носились западные коллекционеры и скупали искусство, вы не сделали ни одной работы.

П.П.: Мы искренне намеревались сделать огромное количество произведений и спихнуть их иностранцам. Но не сделали ни одного! И именно это я считаю нашим непревзойденным достижением в современном искусстве! Критикесса одной английской газеты недавно написала, что «Медгерменевтике» на 7 лет удалось затормозить вхождение российского искусства в интернациональный контекст. И это действительно так! На мой взгляд, это огромное достижение. Благодаря нам в русском искусстве чуть дольше, чем это могло бы быть, удерживалась фиксация на самооценке искусства, которая сейчас совершенно утрачена.