Бенджамин Х.Д. Бухло. Реди-мейд, фотография и живопись в живописи Герхарда Рихтера. Часть 2

Сегодня, 9 ноября 2016 года, в Еврейском музее и центре толерантности открывается выставка Герхарда Рихтера «Абстракция и образ», ядром которой является живописная инсталляция «Биркенау» — четыре масштабных полотна, написанных на основе фотографий из этого концлагеря, сделанных в 1944 году его узниками. С любезного разрешения фонда V—A-C мы публикуем окончание статьи германо-американского художественного критика Бенджамина Х.Д. Бухло, посвященной Герхарду Рихтеру, написанной для его персональный выставки в Центре Помпиду в 1977 году. Этот текст вошел в сборник статей Бухло «Неоавангард и культурная индустрия. Статьи о европейском и американском искусстве 1955–1975 годов», изданный на русском языке фондом V—A-C.

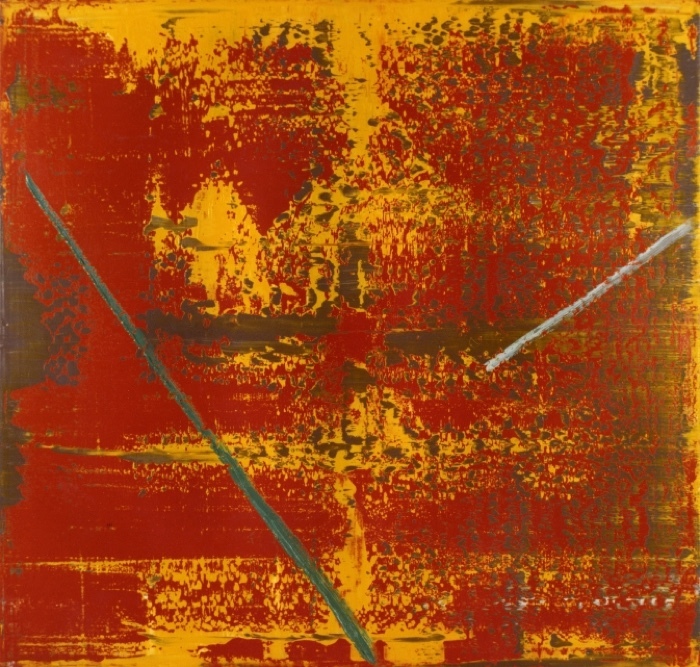

Герхард Рихтер. Абстрактная картина. 1992. Фрагмент. Холст, масло. Частное собрание

Герхард Рихтер. Абстрактная картина. 1992. Фрагмент. Холст, масло. Частное собрание

Живопись живописи

«Нужно верить в то, что делаешь. Настоящему художнику нужно быть постоянно увлеченным. Если ты одержим живописью, то рано или поздно придешь к мысли, что она может изменить человечество. Но когда страсть покидает тебя, с этим ничего не поделать. Тогда лучше навсегда покончить с этим занятием. Потому что вообще-то живопись — чистый идиотизм»[1].

Все творчество Рихтера выражает структурную оппозицию, связанную с практикой изобразительных средств, полярность, которую можно найти не только в каждой отдельной работе, но и во взаимодополнительности серий. И хотя сложно классифицировать неисчислимые различия этой полярности, можно определить некоторые из ее специфических характеристик — например, морфологическую полярность представленных сюжетов, как в решительных пастозных мазках «Городских пейзажей», которым противостоит легкая прозрачность «Облаков». Другая оппозиция прослеживается в утверждении Рихтера, что один метод работы ничем не лучше другого: «Картина с цветовой шкалой ничем не отличается от маленького зеленого пейзажа. Обе отражают один и тот же основополагающий подход. Именно он и имеет решающее значение»[2].

Картины Рихтера как средства репрезентации феномена реальности, а также феномена восприятия, включают в себя весь спектр возможных взаимоотношений между живописным означающим и означаемым. Индексы репрезентированной реальности и индексы реальности репрезентации переплетены друг с другом множеством разных способов. По сути, размытой предстает сама точность саморефлексивной живописной практики: «То, что мы называем размытым, — это неточность, то есть нечто, что окажется совершенно иным при сравнении с изображенным на картине реальным объектом. Но поскольку картины пишутся не для того, чтобы сравнивать их с реальностью, они не могут быть размытыми, неточными или отличными от (отличными от чего?). Как краска на холсте может быть размытой?»[3]

Эволюция продукции Рихтера как живописца открывает нам одновременное сосуществование двух противоположных типов работ. С одной стороны, в группе иллюзионистских работ «Занавески» (1965), «Рифленое железо» (1967), «Трубы» (1967) и «Тени» (1968) мы видим иллюзию всей фигуративной живописи с ее претензией на воссоединение репрезентации через иллюзионистские манипуляции с репрезентированным. с другой стороны, в серии «Детали» (1970–1971) попытка предложить средства репрезентации в качестве самого реального ведет к перцептивной (и концептуальной) тавтологии. При этом «Пальцы» (1970), «Зеленые картины без названия» (1971) и «Размытые картины» (1973) теряют видимость объективной плотности — в отличие от написанных фотографий, полной противоположностью которых они являются, — но приобретают в плане автономии живописного дискурса. Эта автономия граничит с гротеском (в первоначальном смысле этого слова, означавшего особый тип орнамента). Пустота их дискурса — цена, которую приходится платить за достижение чистой тождественности репрезентации; и свой баланс они обретают, лишь обращаясь к гротеску. (Их совершенство заключается именно в рассчитанной близости к идиотизму, в то время как совершенство написанных фотографий — в рассчитанной близости к идеологии.) В «Эстетике безобразного» (1853) Карл Розенкранц привлек внимание к этому «пустому дискурсу» как эстетической возможности: «Если опустошенность некоторого созерцания становится настолько объемлющей, что время привлекает к себе внимание как время, тогда мы воспринимаем отсутствие содержания чистого времени, и это составляет чувство скуки. Само по себе это явление отнюдь не комично, а является только переходным моментом к комическому — к примеру, тогда, когда тавтологическое и скучное производятся как пародия и ирония на себя самих»[4].

Как в манипулировании иконическим, так и в эпистемологических размышлениях Рихтер — в непосредственной практике своей живописи — оказывается диалектиком. В той мере, в какой ему удается заставить свои картины действовать против овеществляющей функции копирования и воспроизведения — при этом, однако, не лишая живопись ее претензии на знание реальности, — его написанные фотографии могут рассматриваться как дискурсы, наполненные реальностью (лишенной всякого субъективного выражения). Но вместе с тем именно в этом автономном живописном дискурсе его язык становится пустым языком (полным объективной иронии). Он воздерживается от этого перевернутого овеществления живописи, являющегося следствием сведения последней к ее выразительным функциям.

Именно в этом заключается его фундаментальное расхождение с (немецкой) традицией экспрессионистской живописи, которую сегодня вновь стали высоко ценить, что является признаком общего регресса. Эта традиция сводит живопись к одной лишь выразительной функции. Она представляет собой продукт сознания, неспособного воспринять историческую обусловленность собственного положения. Она разрушает сложный диапазон эстетических функций, полностью приспосабливаясь к функции самовыражения. Что вообще может считаться подлинным выражением свободной субъективности, если эта субъективность может быть обретена лишь ценой потери объективной реальности? Напротив, можно сказать, что сегодняшние формы живописного овеществления, характерные для саморефлексивного модернистского дискурса о живописи и якобы стремящиеся к изобразительной объективности, на деле отвергли эту объективность еще давным-давно. Они выродились в объективистскую риторику, не сохранив даже малейшего следа темы субъективности.

Работы Рихтера разоблачают действие этих антагонизмов во всех их формах и прямо на наших глазах разыгрывают ключевую дилемму пластического языка, которая, как показал Ролан Барт, в равной мере приложима и к языку в целом: «Действительно, в идеологизме противоречия отчужденной действительности разрешаются не через синтез… Очевидно, такова эпохальная проблема: ныне и еще на какое-то время нам приходится выбирать между двумя чрезмерно-односторонними методами. Либо мы рассматриваем реальность как абсолютно проницаемую для истории — то есть идеологизируем ее; либо, наоборот, рассматриваем реальность как в конечном счете непроницаемую, нередуцируемую — то есть поэтизируем ее. Словом, я пока не вижу синтеза между идеологией и поэзией (понимая поэзию в весьма обобщенном смысле, как поиски неотчуждаемого смысла вещей)»[5].

Среди работ Рихтера, созданных в 1970-е, две группы картин подчеркивают эту оппозицию сильнее других: серия «Цветовые шкалы» (1971–1973) и серия «Серые картины» (1972–1975). Их можно рассматривать как взаимодополняющие группы работ, и создавались они в контексте живописи Рихтера после 1966 года. Первая из них — «Картина с цветовой шкалой» — появилась в 1966 году и исторически принадлежит к переходному этапу, когда иконография поп-арта была исчерпана при

установлении элементарных форм как наиболее важных для пластических искусств — форм, зачастую взятых из контекста повседневной жизни (см. «Цветовую шкалу» (1963) Джима Дайна и «Коробки Brillo» (1964) Энди Уорхола). За исключением «Эмы», датируемой тем же периодом, «Цветовые шкалы» Рихтера были первыми картинами, в которых художник использовал цвет. Они также были первыми картинами, в которых Рихтер перестал обращаться к проблеме фотографической репрезентации и ее отношения к референту. Впервые было достигнуто соответствие между тем и другим, хотя картины с цветовыми шкалами, использующие последние как иконографический материал, все еще устанавливают иллюстративное соотношение, которое и придает картинам их ироническую амбивалентность.

Но третья из «Цветовых шкал» под названием «192 цвета» уже отходит от этой модели. в ней цвет приобретает автономию в качестве живописного элемента так же, как позднее графический жестовый элемент формально отделится от контекста репрезентации или экспрессии. Здесь цвет уже не функционирует как часть системы денотативных хроматических нюансов, но при этом и не следует модели, которой придерживались теоретики и практики цвета, некогда заявившие об открытии его научной точности[6].

В 1971 году Рихтер снова начал работать с темой атласа цветов. Так появились две большие серии, посвященные систематическому исследованию случайных подборок цветов («4 цветовых шкалы из 180 цветов» и «20 цветовых шкал поменьше из 9 цветов»). Главная особенность этих картин — формат (800 × 200 см) и деление цветов по шкале из 180 тонов. По сути серийное, но случайное поле, сформированное группировкой цветов в равные серии одинаковых прямоугольников — как равных, изолированных элементов, — приближается к пространственной и архитектурной универсальности. Этого можно было убедительно достичь лишь при условии, что цвет обретет автономию по отношению к своей традиционной символической или выразительной функции, станет независимым ото всех композиционных или пропорциональных иерархий и будет функционировать как материальный элемент живописи, являя себя в чистой тавтологической материальности цвета, написанного (на холсте) художником. Переход от количества, сформированного серийной группировкой цветных поверхностей, к качеству элементарной пространственности — конкретно реализованной числом и размером основ — систематически репрезентирован в группе из пяти картин под названием «Цветовые поля» (1973–1974). Объединяя количественный и качественный последовательный элемент (в данном случае — деление и умножение каждого цвета на четыре) с количественным пространственным элементом перестановки (число возможных комбинаций цветов составляет 1024, из чего потенциально следует практически бесконечное число, появляющееся из деления на три — или, в случае Рихтера, на четыре, — основополагающих цвета) в пластический принцип, Рихтер при помощи живописи демонстрирует элементарные материальные принципы абсолютной равноценности всех цветовых качеств. Относительно этих четырех картин, идущих под общим названием «1024 цвета в 4 перестановках», сам художник в 1973 году писал: «Меня завораживает своего рода искусственный натурализм; например, если бы я изобразил все возможные комбинации, свету бы понадобилось больше четырехсот миллиардов лет, чтобы пройти от первой картины до последней. Я хотел написать четыре великие многоцветные картины»[7].

Напротив, «Серые картины», создававшиеся Рихтером начиная с 1972 года, можно воспринимать как группу работ, дополняющую «Цветовые шкалы» и «Цветовые поля», которые планировались и создавались одновременно начиная с 1966 года. По поводу серого, который, начиная с первых картин, созданных в 1962 году, доминировал практически во всем его творчестве, Рихтер сказал: «Из всех цветов лишь серый имеет свойство ничего не изображать». Этот не-цвет, таким образом, составляет еще один элемент стратегии по упразднению всех конкретных и исторически обусловленных ожиданий относительно элементов живописной продукции. Тем не менее желание «ничего не изображать» на деле представляет собой радикальное отрицание исторически определенной, изобразительной ценности цвета и становится изображением материальности анонимного цвета. Однако в той мере, в которой «Цветовые поля» «подвешивали» экспрессивные и локальные качества феномена цвета, подчеркивая их чисто материальное качество, «Серым картинам» удалось устранить исторически обусловленные качества живописной практики как жестовой деятельности — будь этот жест экспрессивно-субъективистским или же саморефлексивным и аналитически объективным.

Подобно тому как перестановка серийных цветовых полей создает на картинах, для которых характерна чистая автономия материальности цвета, нейтральный и объективный формальный гештальт (одинаковые серии равных прямоугольников), «Серые картины» определяют себя как работы чистой живописной практики в цветовом гештальте, который нейтрально и объективно окрашен в монохромный серый. в момент отрицания живописного элемента и его исторических качеств Рихтер всегда добавляет дополнительный элемент: живопись в качестве автономного цвета предстает здесь в отрицании жестовой формы; автономная живопись как жестовая форма предстает в отрицании всех характеристик цвета. Именно через это двойное отрицание «Цветовые поля» и «Серые картины» обретают свою идентичность, которая выводит их из диалектики пустоты и полноты дискурса (из присутствующих в живописи отношений между идеологией и идиотизмом), придавая им языковую объективность живописной формы.

Так называемые «Абстрактные картины» Рихтера — серия, начало которой было положено где-то в 1976 году и которая с тех пор претерпела множество едва уловимых трансформаций — вызвали (по множеству поводов и, в частности, среди американской публики) вопросы относительно их исторического места и эстетического подхода художника. Ответы же варьируются от утверждений, что подход Рихтера — это, в сущности, подход постмодернистского живописца (после 1962 года), до утверждений, что его картины напоминают абстрактный экспрессионизм второго поколения.

И если первое утверждение предполагает, что тропами рихтеровской живописной риторики являются парафраз и цитирование, пародия и повторение, то второе (очевидное, но показательное заблуждение) предполагает, что его дилемма — это дилемма запоздалого виртуоза: он овладел ремеслом и мастерством в тот самый момент, когда практики производства визуального смысла стали использовать другие возможности, требующие других техник, и когда смысл, произведенный поздно приобретенной виртуозностью, порождает пустой дискурс.

Однако язык Рихтера — ни то ни другое: он не всеведущий автор, легко управляющий старыми практиками живописи и самовольно подчиняющий их нуждам настоящего (как это цинично делают, например, некоторые так называемые постмодернистские архитекторы), — и не убежденный приверженец ремесла, время повторного открытия которого еще не настало (как в случае переоткрытия, вопреки нормативной эстетической логике, устаревших экспрессионистских и фигуративных видов живописи в конце 1970-х). Очевидным решением этой дилеммы было бы утверждать, что в живописной продукции Рихтера мы имеем дело с высшей формой иронии. Однако любая попытка проницательного наблюдателя взглянуть подобным образом на «Абстрактные картины» безусловно покажет, что ирония свойственна мышлению и живописи Рихтера не в большей мере, чем, скажем, творчеству Раймана. Серия «Абстрактные картины» появилась, по свидетельству Рихтера, как ответ на серию крупноформатных монохромных картин, созданных в 1975 году с использованием полумеханических живописных процедур (валики, губки). Рихтер описал серые картины как «самые законченные картины, какие я только мог представить». Для него серые монохромные полотна стали «…принятием и единственным аналогом безразличия, нехватки уверенности, отрицания преданности, аномии. После серых полотен, после догмы “Фундаментальной Живописи”, пуристские и моралистические аспекты которой завораживали меня практически вплоть до самоотречения, единственным возможным выбором для меня было начать все заново. Это было начало первых “цветных набросков”, задуманных в полной открытости и неопределенности, исходя из чего-то “многоцветного и сложного”, что, разумеется, подразумевало нечто противоположное антиживописи и живописи, сомневавшейся в своей легитимности»[8].

Таким образом, получается, что в 1976 году Рихтер оставил свою прежнюю позицию одного из наиболее радикальных живописцев европейского неоавангарда — художника, каждой новой серией работ бросавшего вызов общепринятым представлениям о живописи в целом и о своем искусстве в частности и каждый раз сталкивавшего своих зрителей с volte-face, крутой переменой позиции. Однако эта перемена 1976 года, казалось, не соответствовала параметрам, которые начиная с 1913 года характеризовали критику института искусства средствами художественного производства. Именно эти представления о живописной практике саморефлексии и самореферентности были открыто отвергнуты Рихтером, когда он заявил: «…нет такой краски на холсте, которая не означала бы ничего кроме и ничего более себя самой, иначе “Черный квадрат” Малевича был бы лишь дурацким слоем краски». И хотя Рихтер, по-видимому, отвергает эстетические позиции 1960-х, которые очевидно были и его позициями, показательно, что в обсуждении скрытого смысла монохромной живописи он отсылает к Малевичу, первому художнику в долгой и сложной истории монохромной живописи, который мотивировал свое решение писать монохромную центральную живописную фигуру духовными и метафизическими причинами. Уже непосредственный последователь Малевича Александр Родченко программно отделил любой духовный или метафизический смысл от своего первого подлинно монохромного триптиха, который он написал в 1921 году. Таким образом, подчеркнутое утверждение смысла живописи у Рихтера не позволяет воспринимать его картины в категориях антиживописи (как он однажды определил свой предыдущий подход). Не наблюдаем мы и предельной иронии и беспристрастия, либо критических нападок на практики живописи, которые явно отличали его практики в 1960-х и начале 1970-х, когда его интересовал в первую очередь отказ от смысла и отрицание роли художника с ее традиционными импликациями.

И хотя у нас нет оснований полагать, будто Рихтер изменил свое отношение к живописи лишь из исторического оппортунизма (между прочим, довольно рано, поскольку в 1976 году последующую перемену живописной эстетики было еще трудно предугадать), по крайней мере два больших проекта, «Зеркала» 1981 года и огромные, размером с мураль, желтые «Мазки» 1980 года, уже бросали вызов (а то и вовсе противоречили) его претензии на традиционалистскую позицию относительно придания смысла живописным структурам. Важно понимать процесс перехода, который привел к появлению полихромных жестовых картин, напоминающих попытки более ранних художников придать своим работам эмоциональный, духовный или психосексуальный смысл при помощи полуавтоматических, крайне жестовых, неизобразительных видов живописи.

Рихтер описывал этот переход как фазу, в ходе которой он создал так называемые «цветные наброски», и объяснил, почему назвал эти небольшие полотна (которые теперь считаются полностью автономными, полноценными картинами) набросками: «Я назвал их набросками, пытаясь представить их чем-то безобидным, чтобы иметь возможность продолжать работать в этой манере». Позднее наброски были подвергнуты техническому процессу воспроизведения и масштабированию, ставшему ключевой рабочей процедурой для преимущественно крупномасштабных жестовых «Абстрактных картин», которые Рихтер создавал начиная с 1976 года. В двух случаях весь спектр «смысла» этой техники приобретал в его творчестве показательную значимость, что побуждает взглянуть на «Абстрактные картины» как на категорию произведения вообще. Будучи характерной для традиции модернизма, она является одновременно техникой и процессом производства, преобразующим конвенции интерпретации и видения, и именно в этом преобразовании демонстрирует свою действенность «смысл» работы. Первый случай был связан с проектом 1978 года, для которого Рихтер решил сфотографировать в разном положении и с разных углов один из этих «цветных набросков», снятый с подрамника и помещенный на стул. Он описал это так: «Летом 1978 года я сфотографировал поверхность наброска, написанного маслом на холсте… Фотографии были сделаны с различных ракурсов, под различным углом, с разного расстояния и при разном освещении. Получившиеся фотографии были организованы двумя разными способами: в последовательном порядке, представленном здесь под обложкой книги, и живописным образом в форме решетки»[9].

Второй пример, структурно сопоставимый, но технически отличный, связан с производством двух архитектурных муралей, заказанных государственным учреждением. Эти работы под названием «Два желтых мазка» имеют размер 190 × 2000 см и на сегодняшний день являются самыми большими картинами Рихтера. Один-единственный желтый мазок детально реконструирован при помощи фотографических деталей. Эти детали формируют собой большое составное изображение гигантского жеста живописи как акта через фотографическую проекцию на множество холстов при помощи трудоемкого процесса перенесения молекулярных живописных элементов.

Этот процесс опосредования изначальной, прямой, органической живописной деятельности (органической в смысле традиционного определения художественного знака, предположительно передающего непосредственное и содержательное присутствие трансцендентного опыта) при помощи различных стадий и практик механического конструирования живописного знака (фотографического фиксирования предположительно подлинного и непосредственного следа выражения, его перенесения и увеличения, изменения масштаба и живописной реализации) является явным сюжетом рихтеровских «Абстрактных картин» (уже в 1919 году Любовь Попова заявила, что «фактура — это сюжет живописи»). И хотя он отличается от двух вышеприведенных примеров, процесс структурного преобразования в «Абстрактных картинах» в сущности не меняется, даже если результатом исследования становится другая картина (а не фотографическая решетка или архитектурная декорация размером с мураль).

Следовательно, «Абстрактные картины» дают нам непосредственное понимание современного положения живописи, существующей между непримиримыми требованиями зрелища и синекдохи. Именно эта диалектика определяет интерпретацию «Абстрактных картин». Удовлетворяя обоим этим историческим требованиям, работа разворачивается перед нами в виде бесконечной серии комбинаций и будущих временных примирений этой диалектики; одновременно с этим она разыгрывает воспоминание предыдущих возможностей и приемов живописной практики. Таким образом, картины Рихтера формируют память о прошлом живописи — когда жест еще мог порождать опыт эмоционального волнения, когда цветовой покров передавал ощущение прозрачности и пространственной бесконечности, когда пастозность воспринималась как непосредственность и подчеркнутое материальное присутствие, когда линейное построение воспринималось как направление в пространстве, движение через время, как действующая сила воли субъекта и когда живопись составляла опыт субъекта.

Однако эта тотальность видения — центральное положение человеческого субъекта — давно утратила историческую убедительность и стало все больше вытесняться необходимостью фрагментированного видения, ограничения деталью, критического отрицания роли эстетики как гаранта трансцендентной компенсации за секуляризованное общество. Художник-модернист должен был обеспечивать репрезентацию истины под видом этих редукций и ограничений. Модернистская живопись рассказывает нам историю все более радикального исключения любого избытка и тотальности, любой символической и органической полноты выражения и идентичности; это история самоочищения и навязанного самому себе ограничения средств, выдвижения на первый план техники и инструмента, вычищения содержания и подчеркнутого представления синекдохи в качестве окончательного метода, в рамках которого визуальная истина может быть сконструирована и наполнена исторической убедительностью. Практика синекдохи (в традиции реализма) сулила некое сопротивление и противостояние тотальности мифа в масскультурных формах репрезентации, руководящих повседневной жизнью: спектаклю потребления и потреблению спектакля. Рихтер открыто ссылался на герметичную природу живописи как стратегии сопротивления господству потребления: он заявлял, что «живопись — это создание аналогии для невидимого и немыслимого, которое должно стать фигурой и должно стать доступным… Хорошие картины, следовательно, непостижимы… Они непостижимы затем, чтобы их нельзя было потреблять и чтобы они оставались существенными»[10].

Если Рихтер назвал свои последние «Абстрактные картины» программным уходом от дилеммы серых монохромных полотен 1975 года, значит их нужно воспринимать как диалектическое отрицание импликаций последних. Следовательно, отрицание чистоты средств и саморефлексия процедуры будут предполагать принятие спектакля и обновленной мифизации живописи — будут предполагать, что начиная с 1975 года жест перестал обозначать производство и начал обозначать эмоциональный опыт, выставленный на обозрение окружающих; что цвет перестал обозначать хроматические отношения, их взаимодействие и научную познаваемость, а начал обозначать симулякр духовного пространства. «Полихромное и сложное» — эти слова Рихтер использовал для обозначения качеств картин, созданием которых он хотел заняться. Однако он забыл сказать, что они будут опосредованы изменением масштаба и фотографической технологией; или что их «фактура» сдвинется от непосредственного к сконструированному; или что каталог живописных приемов — память живописи — вдруг предстанет проявлением спектакля внутри практик самой живописи; или что все это покажет, насколько занятие высоким модернистским искусством живописи уже смирилось с исторической участью существования в самой культуре спектакля в качестве практики, продолжающей существовать вне этой тотальности, живопись стала ее самой излюбленной областью.

Примечания

- ^ Richter G. The Daily Practice of Painting: Writings and Interviews 1962–1993. London: Anthony d’Offay Gallery, 1995. P. 78

- ^ Герхард Рихтер в беседе с автором, май 1976 года.

- ^ Richter G. Op. cit. P. 74.

- ^ Розенкранц К. Эстетика безобразного // Шкепу М. Эстетика безобразного Карла Розенкранца. Киев: Феникс, 2010. С. 182–183.

- ^ Барт Р. Мифологии. М.: Издательство имени Сабашниковых, 1996. С. 286.

- ^ В связи с этим стоит заметить, что в американской традиции проблема цвета как полностью автономного, невыразительного элемента — причем неважно, из какой теории она выведена — была разрешена к середине 1960-х. Пожалуй, здесь будет достаточно упомянуть работу Эллсуорта Келли «Случайно расположенные цвета спектра» (1952).

- ^ См. выставочный каталог: Richter G. Gerhard Richter. Brussels: Palais des Beaux Arts, 1974.

- ^ Эта и все последующие цитаты Рихтера взяты из: Heere H. Gerhard Richter — Die abstrakten Bilder: Zur Frage des Inhalts // Gerhard Richter — Abstrakte Bilder 1976–1981. Bielefeld, Mannheim: Kunsthalle Bielefeld, Kunsthalle Mannheim, 1982. S. 9–20.

- ^ Заявление Герхарда Рихтера в: Richter G. 128 Details from a Picture: Halifax 1978, The Nova Scotia Pamphlets. Vol. 2. Halifax: The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1980. P. 65.

- ^ Герхард Рихтер, интервью с Ирмелин Лебер. Последняя часть этой статьи была добавлена к оригинальному тексту 1976 года и основывается на фрагментах статьи: Buchloh B. Richter’s Facture: Between the Synecdoche and the Spectacle // Gerhard Richter. New York: Marian Goodman Gallery and Sperone–Westwater Gallery, 1985.