Бенджамин Х.Д. Бухло. Реди-мейд, фотография и живопись в живописи Герхарда Рихтера. Часть 1

Новая книга издательской программы фонда V—A-C — «Неоавангард и культурная индустрия», сборник статей германо-американского художественного критика, преподавателя, редактора журнала October Бенджамина Х.Д. Бухло, обладателя «Золотого льва» 52-й Венецианской биеннале за критический вклад в современное искусство. В книгу, впервые изданную MIT Press в 2000 году, вошло 19 текстов, посвященных таким европейским и американским художникам, как Ричард Серра, Марсель Бротарс, Энди Уорхол, Йозеф Бойс и Ханс Хааке. С любезного разрешения фонда V—A-C мы публикуем начало статьи о Герхарде Рихтере, написанной для его персональный выставки в Центре Помпиду в 1977 году.

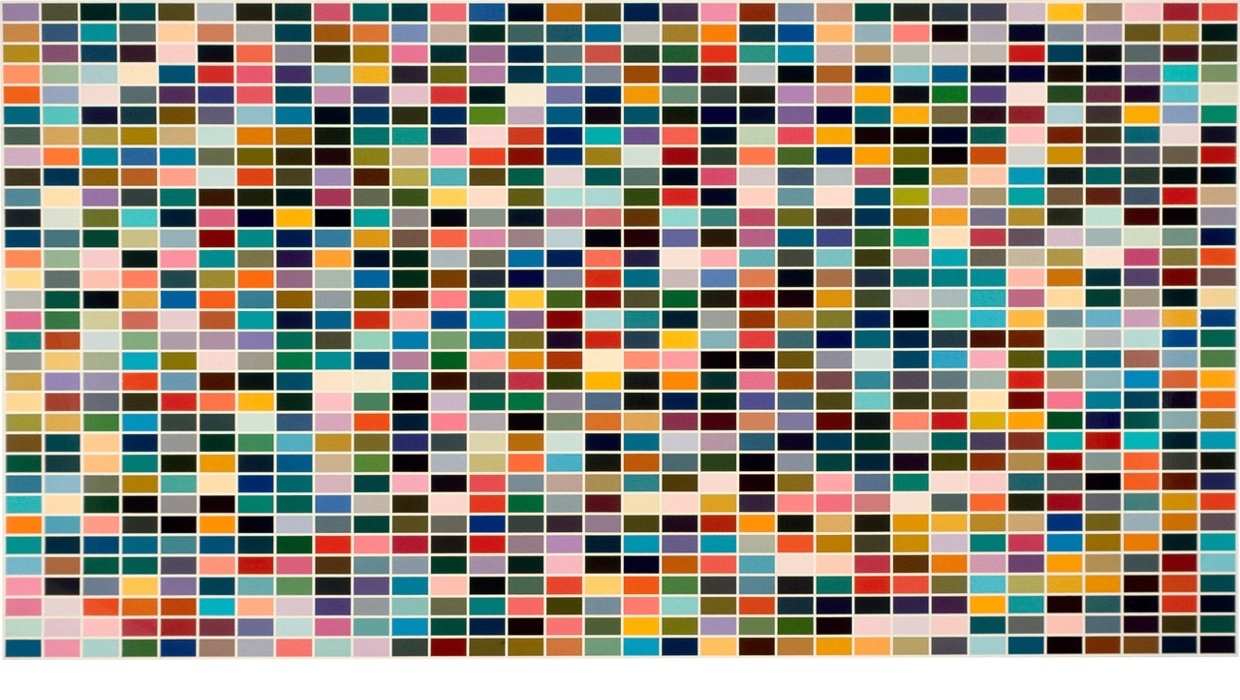

Герхард Рихтер. 1024 цвета. 1973. Холст, лак. Daros Collection, Цюрих

Герхард Рихтер. 1024 цвета. 1973. Холст, лак. Daros Collection, Цюрих

Отсюда видно, что строго проведенный солипсизм совпадает с чистым реализмом.

В живописи сегодня едва ли можно найти хоть кого-то, кто бы не говорил, что ее предметом является лишь она сама и ничто другое. Разговор о живописи отсылает к говорящему, использующему иной язык, нежели художник, который писал картину и потому остался нем. Утверждение, что живопись является живописью, а разговор о ней не имеет смысла вне самого этого разговора, могло бы выражать приемлемую точку зрения, если бы не предполагало, что живописи нечего сказать, а потому она может лишь быть «живописью».

Здесь, как и в других дисциплинах, подобный эмпирико-критический позитивизм не учитывает одного очевидного факта: принятие такой точки зрения идет вразрез с его собственными интересами. И живопись Герхарда Рихтера действительно пробуждает подобный эпистемологический скептицизм. Сложность, многообразие и противоречие, присутствующие в его методах работы и эстетических идеях, по-видимому, основываются именно на этих эпистемологических сомнениях — на идее, что если реальность в принципе и познаваема, то лишь косвенным образом и только в отдельных своих фрагментах. Следствием такой неизбежно несвязной перспективы являются несовместимые результаты.

Таким образом, именно эти лишенные чувства истории критики обвиняют живопись Рихтера в нехватке индивидуальности, морального участия или даже в эстетическом цинизме. Напротив, носители культурных и идеологических интересов превозносят работы Рихтера за их гибкость, нежелание быть привязанными к какой-либо конкретной позиции, то есть за выражение относительности искусства и, в конечном счете, реальности. Тем самым избегая реальных визуальных проблем, поднимаемых картинами Рихтера, они умудряются использовать изображаемую этими картинами реальность для утверждения определенной риторической и идеологической позиции. В противоположность этой точке зрения (не говоря уже об общепринятой), мы попытаемся здесь взглянуть на живопись Герхарда Рихтера как на своего рода «чистый реализм» — быть может, вопреки множеству недвусмысленных заявлений, сделанных самим художником, — и показать, что она является эстетическим следствием личного осмысления исторических и материальных процессов.

В несколько ином контексте один из таких процессов описал Георг Лукач: «Приключения субъективности — если можно так сказать, — которые в силу самой природы вещей всегда имеют объективные причины и основываются на отражении реальности, зачастую ведут к ошибкам… И все же подобным образом могут быть открыты такие определения реальности, которых никогда нельзя было бы достичь через бывшие тогда в ходу логические мыслительные процессы и теоретическая природа которых в подобной ситуации была бы неудостоверяемой»[2].

Исторический и биографический очерк

Таким образом, наша текущая историческая ситуация все еще явно демонстрирует, как общественные учреждения продолжают существовать в качестве сил, независимых от создавших их людей. И пока эта ситуация имеет место, нашим долгом остается сделать человека хозяином собственной истории через осознание и устранение этих контекстов отчуждения и овеществления[3].

Именно в Дрездене, старой метрополии прусско-саксонской культуры (чья знаменитая Академия художеств отказала Каспару Давиду Фридриху в должности профессора пейзажного класса), Герхард Рихтер, к тому времени уже поработавший коммерческим художником и ассистентом фотографа, начал изучать живопись. Пикассо, как член французской компартии присутствовавший на вроцлавском Конгрессе интеллектуалов за мир 1948 года, был одним из немногих современных художников, чьи работы (в форме репродукций и различных публикаций) имели хождение в немецком социалистическом государстве. Для типичного двадцатиоднолетнего студента Академии он был первым образцом для подражания среди художников.

В 1961 году, окончив свое обучение в традиции «социалистического реализма», Рихтер покинул ГДР. к тому времени он успел выучить русский язык и неплохо овладел навыками фигуративной живописи, которую он пытался поставить на службу социалистическому прогрессу (см. его мураль в дрезденском Музее гигиены). В 1961-м, перебравшись на Запад, он продолжил изучать живопись в Дюссельдорфской академии художеств — учреждении, укорененном в традиции не меньше, чем дрезденская Академия. Ко времени его приезда она была своего рода филиалом Парижской школы; живопись Жана Фотрие и Жана Дюбюффе была важным новым влиянием, которое Рихтер должен был усвоить, тогда как на восторженный прием, оказанный западными немцами творчеству Ива Кляйна, типичного художника неоавангарда, он смотрел с некоторым скепсисом.

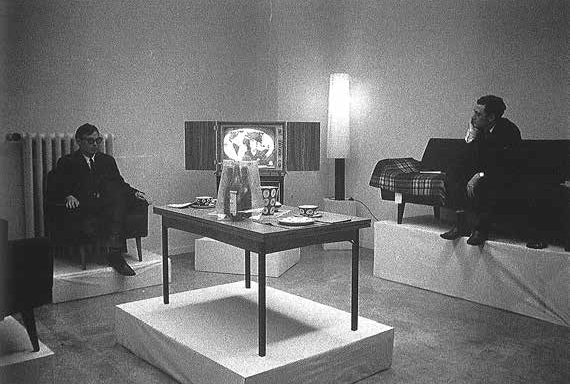

К тому времени Рихтера уже больше интересовали деятельность Fluxus и хеппенинги молодых американских художников. Учитывая отношения между художественной и общественной деятельностью и отношением художника к самому себе, политическим реалиям и общему состоянию знания и технического воспроизведения, их идеи в гораздо большей степени соответствовали его собственным, нежели эгоцентричные мистификации Жоржа Матье, Кляйна или Йозефа Бойса. в подчеркнутую противоположность этим художникам, деятели Fluxus и организаторы хеппенингов не довольствовались принятием одних лишь эстетических последствий сюрреализма и работ Марселя Дюшана — они хотели увидеть реализацию и развитие теоретических и общественно-политических импликаций позиций Дюшана и дадаистов (как правило, подавляемых при попадании в корпус истории искусства). В этом контексте первая публичная выставка, организованная Рихтером в 1963 году в Дюссельдорфе совместно с Конрадом Люгом и названная «Демонстрация за капиталистический реализм», с определенным основанием может быть воспринята как программное отрицание господствующих эстетических режимов того времени и как первый независимый ответ Рихтера на замешательство, которое вызвало в нем это искусство, эта «монохромная мистика». Событие, длившееся всего один день, заключалось в демонстрации содержимого западно-германского мебельного магазина, установленного в специальной комнате, в то время как сами художники восседали на белых пьедесталах в качестве живых скульптур. Это было первое за послевоенные годы прямое исследование применимости дюшановской идеи реди-мейда в современной немецкой ситуации.

Концепция и рецепция реди-мейда

«Демонстрация за капиталистический реализм» отсылала к двум другим попыткам радикализации идеи реди-мейда в изменившихся исторических условиях. Первой была «Живая скульптура» Пьеро Мандзони и его же «волшебный постамент» 1961 года: по указу художника люди становились «живыми скульптурами», а абсолютно любой предмет мог быть наделен статусом произведения искусства просто за счет его помещения на постамент. Второй попыткой был проект Класа Олденбурга «Магазин», в рамках которого художник (также в 1961 году) арендовал витрину магазина на Нижнем Ист-Сайде и поместил туда — в форме крашеной скульптуры — копии обиходных предметов в новом порядке, служившем сценой для хеппенингов, а также выставкой его собственных работ. По словам Джозефа Машека, еще сам Дюшан предвидел, что категория реди-мейда будет расширяться до тех пор, пока не вберет в себя целую галактику окружающих нас объектов[4]. В этом контексте вопрос прямого влияния идей Дюшана на искусство начала 1960-х кажется менее очевидным, нежели рассеивание этих идей через хеппенинги, деятельность художников Fluxus и новых реалистов, но прежде всего — через творчество Джона Кейджа и Роберта Раушенберга. Именно в этой атмосфере Рихтер решил выбрать в качестве материала собственной эстетической деятельности особый тип «заданной» повседневной реальности: любительскую фотографию.

Нужно понимать, что концепция реди-мейда и ее рецепция в некоторых отношениях находились в серьезном противоречии. То, что в 1913 году, возможно, выражало радикальную эпистемологическую позицию, спустя полвека не обязательно встретит радушный прием в связи со своим новаторством. Пророчество, которым Гийом Аполлинер в 1913 году заканчивал эссе о Марселе Дюшане, определенно не исполнилось: «Возможно, именно художнику, столь свободному от эстетических замыслов и столь исполненному энергии, как Марсель Дюшан, суждено примирить искусство и народ»[5].

То, что в 1913 году могло быть материалистической концепцией мира вещей, в своей рецепции выродилось в овеществленную идеалистическую теорию. Именно против этого искажения его идеи, а не против самого художника, была направлена критическая дискуссия о Дюшане в среде европейских и американских художников. Рихтеровская «Демонстрация за капиталистический реализм», его картина «Эма (обнаженная на лестнице)» (1966) и работа «Четыре оконных стекла» (1967) были диалектическим отрицанием исторической рецепции реди-мейда. «Эма» — ключевая работа в развитии его продолжающегося диалога с Дюшаном: она открыто отсылает к «последней» из «перцептивных картин» Дюшана (на самом деле «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» не была последней картиной Дюшана, но она была наиболее важной из его работ, созданных до перехода к реди-мейду). Кроме того, как и все картины Рихтера, написанные с фотографий, «Эма» была явным отражением живописи как реди-мейда. Современник Рихтера Даниель Бюрен определил эту позицию отражения живописи при помощи реди-мейда в манифесте «Предупреждение» (1969):

«Выставленное “понятие” становится “идеальным объектом”, который возвращается нам в форме искусства — то есть он становится иллюзией чего-то, а не самой вещью. Так же, как письмо перестает быть простой записью слова, живопись должна стать не просто иллюзией/видением — даже ментальным — явления (природного, подсознательного, геометрического), а ВИЗУАЛЬНОСТЬЮ самой живописи. Так мы приходим к понятию, более близкому к методу, чем к какому бы то ни было типу вдохновения — методу, который для прямого решения проблемы собственно объекта требует, чтобы сама живопись создала метод, особую систему, которая бы уже не диктовала нам, как смотреть, а сама была создана для того, чтобы на нее смотрели»[6].

Своими «Четырьмя оконными стеклами» Рихтер, в явной связи с Дюшаном, добивается полного диалектического переворачивания специфических возможностей объекта. «Четыре оконных стекла» отрицают новую мистификацию живописи, которая — окольным путем — была сосредоточена в «Большом стекле». Подобно тому как в «Эме» Рихтер оспаривал актуальную жизнеспособность реди-мейда при помощи медиума живописи, здесь, при помощи самого объекта, Рихтер отказывает живописи в измерении спекулятивной трансцендентности. Не говоря обо всей, идущей еще из Возрождения, традиции изображения окон на картинах или изображения картин как окон, можно проследить типологическую генеалогию этого сюжета в XX веке, и «Четыре оконных стекла» Рихтера, безусловно, будут частью этой генеалогии. Начинается она с серии «Окна» Робера Делоне, которую Джозеф Машек назвал своего рода «концептуальной предшественницей» дюшановского «Большого стекла», а затем продолжается в работе «Она смехом исправляет нравы» Франсиса Пикабиа, которую уже можно воспринимать как иронический парафраз затейливой дюшановской «Новобрачной», начатой в том же году. В работе Пикабиа две половины оконного стекла в металлической раме — которые в работе Дюшана являются половинами новобрачной и ее холостяков — можно было легко двигать. Эта генеалогия продолжается в работе Эллсуорта Келли «Окно, Музей современного искусства, Париж» (1949), которая, сводя проблему изображения прозрачности окна к проблеме живописного изображения и формы, уже игнорировала Дюшана. В «Четырех оконных стеклах» Рихтер делает это даже более радикально. Работа отсылает лишь к себе самой и собственной конкретной и материальной объективности, тем самым направляя внимание зрителей обратно на них самих. Благодаря положению каждого из оконных стекол, а также наличию практически бесконечного множества возможных положений и неопределенных отношений, которые они могут устанавливать по отношению друг к другу, объект определяется как сумма своих бесконечных и равнозначных композиционных возможностей.

Это обстоятельство помещает «Четыре оконных стекла» Рихтера в исторический контекст минималистской скульптуры, которая в то же самое время пыталась перевести поллоковский изобразительный принцип «сплошной» живописи в категории скульптурного пространства. В качестве серийных элементов в пространстве «Четыре оконных стекла» отвергают качества иератической уникальности и трансцендентной мистификации, свойственные «Большому стеклу» Дюшана, и работа позиционируется в качестве архитектурного присутствия в пространстве. Это присутствие делает субъективные реакции зрителей основным фокусом работы. Диалектику этих работ Рихтера также формирует на первый взгляд неразрешимый раскол, привнесенный в искусство Дюшаном, — раскол между намеренным эстетическим действием, с одной стороны, и миром непреложной объективности, с другой.

Таким образом, можно утверждать, что идея реди-мейда, иконография фотографии и практика живописи формируют три основных составляющих — с их диалектически противоречивыми связями и тем не менее итоговым единством — живописи Рихтера. В той мере, в какой ему удается традиционным образом манипулировать конвенциональными материалами живописи при создании фотографического реди-мейда (масло, холст на подрамнике, фигуративное изображение, композиция, тональные и цветовые нюансы), он раскрывает их специфическую диалектику. Или, выражаясь конкретнее, точно так же, как техническое совершенство картины может заставить нас забыть, что мы смотрим на написанную фотографию, эта иллюзионистская фигуративная живопись может заставить нас не заметить, что перед нашими глазами упражнение в практике живописи. Более того, удачное единство двух этих процедур может убедить нас, что мы смотрим на традиционную картину, тогда как на самом деле, говоря концептуально, мы смотрим на написанный реди-мейд. Именно в этом смысле следует понимать апокрифическое — и потому зачастую неверно трактуемое — замечание Рихтера: «Дело не в подражании фотографии. Я реально хочу создать фотографию. И из-за того, что я пытаюсь пойти дальше идеи фотографии как простого куска светочувствительной бумаги, я создаю фотографии иными средствами, а не просто пишу картины по фотографиям. То же относится и к картинам (абстракциям и т. д.), которые, не имея фотографического образца, создают фотографии»[7].

И как бы зрители ни пытались конвенционализировать живописный проект Рихтера, в итоге им приходится признать, что именно традиционные допущения о живописи ускользают от них в первую очередь. Статус объектов (написанных фотографий), к которому Рихтер свел свои картины, не позволяет нам двигаться в сторону конвенции: степень конвенциональности, которую позволяют нам его картины, столь же обманчива, как и наше желание этой конвенциональности. С другой стороны, видимость иллюзии восприятия, которую Рихтер придает своим написанным фотографиям, облегчает созерцание бессознательного овеществления. Можно ли сказать, что в работах Рихтера фотографическая репрезентация становится означающим, а живопись — ее означаемым?

Фотография и живопись

В. Беньямин[8]

В историческую эпоху, особое видение которой определяется коллективной склонностью рассматривать прошлое через фотографию (всегда кажущуюся наиболее эмпирическим медиумом), сложно сохранять критическую дистанцию по отношению к камере. Несколько лет назад Марсель Бротарс назвал эту духовную регрессию к ложной объективации «супом Дагера»[9]. Фотография не только наделяет присутствием уже существующее, но и своим участием в прошлом придает ему дополнительный градус подлинности. Следовательно, она оправдывает и поддерживает статус-кво.

Над входом в мастерскую Эжена Атже располагалась вывеска, на которой было написано «Документы для художников». Эту недооценку собственного ремесла дополняла переоценка роли фотографии художником из «истеблишмента» Полем Деларошем, который, увидев несколько ранних фотографий в 1839 году, якобы воскликнул: «Отныне живопись умерла». Вплоть до сегодняшнего дня отношения между живописью и фотографией колебались между двумя крайностями — уважением и презрением. И хотя сейчас всё чаще склонны переоценивать значимость фотографического медиума, было бы неправильным думать, что эта новая предрасположенность к изображениям, предельно верным натуре, свидетельствует об общем, реалистическом (или, точнее, материалистическом) признании естественных и исторических условий восприятия. С другой стороны, одна из роковых опасностей фотографического медиума состоит в том, что из-за высокой степени иллюзионизма он служит интересам идеологии. в дополнение к своему тавтологическому схватыванию реальности фотография может обеспечивать и другую власть внушения, производя в качестве эффекта реальности то, что отсутствует в пространстве и времени, и тем самым смещая актуальное восприятие «реального». Как сказала Жизель Фройнд: «Фотография впервые праздновала свой дебют на Всемирной выставке 1855 года, и публика восхищалась правдивыми копиями реальности, при этом бойкотируя картины первых “реалистов”, хотя намерения последних очевидно служили выражением той же тенденции. Для художника вроде Курбе, чьи работы были подписаны “Курбе без религии и без идеала”, не нашлось места ни в одном Салоне. Галерею на авеню Монтень, над входом в которую красовалась вывеска со словом “Реализм”, он построил на собственные деньги[10].

Таким образом, представляется уместным поместить живопись Рихтера в традицию живописного реализма. Ведь принципы и условия изобразительного реализма развивались в зависимости от изменения условий материального производства реальности наряду с формами нашего восприятия. Здесь у нас нет возможности проследить сложную историю влияния фотографии на живопись, особенно учитывая, что в своей сути фотография определяется через различные формы своего использования и крайне различными, если не противоречащими друг другу, способами. И именно одну из этих многих форм, любительскую и репортажную фотографию (в количественном отношении являющуюся наиболее важной), Рихтер использовал для своей живописной практики в картинах, созданных им с 1962 по 1966 год.

Среди различных форм и методов, при помощи которых живопись использовала фотографию, практика Рихтера должна рассматриваться в ее исторической специфике. Учитывая текущее состояние научного знания, трудно представить, что живопись могла бы объединиться с фотографией в ее понимании природы, как это настоятельно рекомендовал Делакруа: «Живопись должна использовать фотографию как “словарь природы”, в котором надлежит внимательно справляться». Такой самоуверенный позитивистский натурализм, превалирующий в ранний период развития фотографии (который, между прочим, идеально соответствовал представлениям о природе той эпохи расширяющегося индустриализма), не принимал в расчет один основополагающий факт человеческой деятельности как аннексии природы: аннексируя природу, человек преобразует ее в культуру. То же касается и фотографии, чье отношение к природе описал Зигфрид Кракауэр: «Фотоснимки не копируют натуру, а преобразуют ее, перенося трехмерные явления на плоскость, обрубая их связи с окружающим и подменяя палитру живых красок черной, белой и серой»[11].

Согласно Рихтеру, фотография — или, выражаясь точнее, совокупность анонимных фотографий из повседневной жизни (как любительских, так и репортажных), которые, несмотря на случайность их сюжета, составляли его иконографию, — скорее должна использоваться как «словарь культуры». В своей живописи он исследовал коллективные условия восприятия и пытался показать нерушимую связь между культурно обусловленными элементами и естественным процессом восприятия. Таким образом, живопись Рихтера ставит вопрос о том, какие компоненты нормального процесса восприятия — если таковые вообще имеются — могут быть названы первичными и безусловными.

Есть также второй элемент, играющий важнейшую роль для фотографии: она переносит живую реальность в историю, запечатлевая ее в репродукции, спасая от времени то, что было обречено на забвение, и вновь включая его в настоящее в качестве искусственного присутствия.

В «Риторике образа» Ролан Барт описал этот процесс и его эффект: «Речь, следовательно, идет о возникновении новой пространственно-временной категории, которая локализует в настоящем предмет, принадлежащий минувшему; нарушая все правила логики, фотография совмещает понятия здесь и некогда»[12]. И хотя этот конфликт вряд ли может быть назван основополагающим принципом всей художественной практики, начиная с дадаизма и сюрреализма он находился в самом центре эстетических споров. И стратегия реди-мейда и сюрреалистическое использование найденного объекта (см. название картины Пикабиа «Реверанс»: объект, никак не связанный с почтением к прошлому) служили тому, чтобы эстетическими средствами устранить усиливающееся разделение между жизнью мнемонического опыта и бессознательного, с одной стороны, и коммуникативным действием, направленным на преобразование действительно существующих условий в реальном, с другой.

Поэтому логично, что художники вроде Рихтера, анализировавшие в начале 1960-х положение дел после конца авангарда, должны были оставить мир объектов и перейти к исследованию овеществленных форм восприятия в фотографии. Еще в 1964 году Макс Козлофф привлек внимание к этому переходу от объекта к фотографии и аналогичной тенденции в картинах Роберта Раушенберга. Однако он не анализировал вопрос о мотивах этого перехода: «То, что теперь при помощи техники шелкографии Раушенберг использует в своих картинах всякого рода журналистские фотографии, словно они являются конкретными объектами, слегка изменило смысл и значение фотографии в нашей жизни»[13]. Если сравнить замечания Козлоффа с тем, что в этот же период говорил Рихтер, то можно ясно увидеть, как близки были позиции художников относительно фотографии в начале 1960-х: «Я хотел делать нечто такое, что не имело бы никакого отношения к искусству, каким я его знал, никакого отношения к живописи, композиции, цвету, выдумке, оформлению и т. п.». Слова Рихтера звучат как возобновление идеи реди-мейда, перенесенной из мира объектов в плоскость восприятия и объектного овеществления в фотографии: «Фотография, играющая столь колоссальную роль в повседневной жизни, застала меня врасплох. Внезапно я начал видеть ее совершенно иначе: как изображение, которое, будучи лишено всех традиционных критериев, которые я прежде ассоциировал с искусством, позволило мне видеть по-новому. В ней не было стиля и композиции, она не была оценочной и освобождала меня от личного опыта. По сути, в ней не было ничего: только чистый образ. Вот почему мне захотелось владеть ей, показывать ее, не использовать ее как носитель живописи, а использовать живопись как носитель фотографии»[14].

Подобно тому как Рихтер использует фотографию, прикрываясь художественной идеей реди-мейда, его практика отражает исторически конкретные условия существования любительской и журналистской фотографии. С традиционной точки зрения ничто не может показаться менее «художественным», чем работы фотографа-любителя, о котором Пьер Бурдье говорит, что тот «требует от фотоаппарата сделать вместо самого себя наибольшее возможное число операций, отождествляя степень совершенства прибора, которым он пользуется, с соответствующей степенью автоматизма»[15].

Сложно придумать лучший словарь истории коллективного восприятия, чем любительская фотография[16]. Если фотография как «некогда» совмещается (или находится в конфликте) со «здесь», то следует сказать, что лишь определенное «здесь» навязчиво пользуется инструментом фотографии для сохранения памяти о прошлом. Промышленная технология при помощи медиума фотографического образа дала исторически обделенным массам возможность защиты фотографической видимости их опыта. Следовательно, любительские фотографии помогают людям в их борьбе с временным разрушением, а также служат памятными трофеями прожитой жизни. Поскольку призвание фотографии — увековечивать время и прославлять опыт отдельного человека, она не может вверяться случайностям индивидуальной фантазии. Напротив, она должна подчиняться установленным правилам схем восприятия в том виде, как они передаются в коллективной практике: «Ничто не может фотографироваться помимо того, что должно фотографироваться» (Пьер Бурдье).

Точно так же, как любительская фотография определяется ее потребностью владеть временем, она определяет и восприятие пространства и материальной реальности. Из всех качеств, характеризующих материальный мир, фотография присваивает лишь визуальные аспекты поверхностей, видимых в момент съемки. Следовательно, она представляет собой механическую реализацию специфического восприятия времени — машинально исполняемое видение центральной перспективы. Именно в силу этого специфического способа воспроизведения пространственно-временных отношений фотография может служить заменой реального мира. Привычные для нас способы видения проецируются на эту замену. Таким образом, любительскую фотографию следует воспринимать как одну из социальных практик, служащих посредником между субъективной патологией с ее ритуалами и объективными нормами адаптации. Это осознавал и Кракауэр, когда писал: «Здесь я позволю себе вставить несколько замечаний о возможном влиянии меланхолического настроения на фотографичное видение мира… Меланхолия как душевный склад художника способна не только придать особую прелесть элегическим объектам, она ведет и к чему-то более важному: печаль связана с самоотстранением, а оно, в свою очередь, с отождествлением своего внутреннего мира с посторонними объектами любого характера. Человек в удрученном состоянии как бы теряется в случайных проявлениях своего окружения, он воспринимает их безучастно, не отдавая предпочтения тому, что прежде было ему милее другого. Он воспринимает окружающее примерно так же, как фотограф Пруста, выведенный им в образе стороннего наблюдателя»[17].

Картины Рихтера надо воспринимать именно в контексте любительской фотографии как конкретной исторической стадии развития фотографической техники. Они переводят элементы обычного восприятия из пространственно-временного присвоения фотографического образа в объективное материальное восприятие, то есть возвращают эту детемпорализованную и дематериализованную пространственность в реальное время и реальное пространство. Мы видим действие живописи, цвета, холста и рамы.

Акт живописи восстанавливает утраченную объективность восприятия. Рихтер сам описывал функциональную природу своих картин: «У меня нет эстетических проблем, и методы, которыми я пользуюсь, неважны. Ни одна картина не отличается от любой другой, а технику я меняю только в случае необходимости»[18].

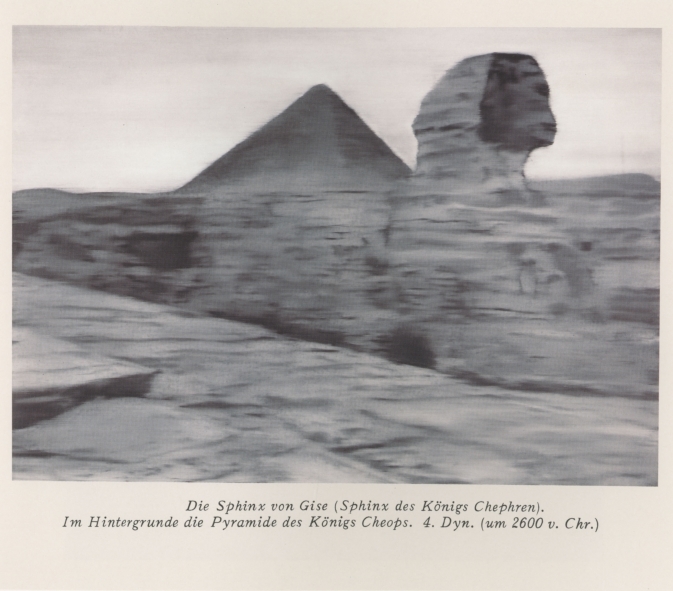

Лишь в этом смысле можно понимать абсолютно произвольный выбор Рихтером фотографических тем. Однако эта произвольность, естественно, несет на себе следы систематичности стереотипного восприятия, против которого она направлена. Определенные формальные элементы неукоснительно сохраняются: центральное положение иератических фигур, иерархическая композиция группы, визуальные приемы этих фотографических ритуалов по сохранению времени или пережитого пространства в любительских фотографиях исключительных мест или пейзажей.

Пьер Бурдье заметил, что пейзажи, фотографируемые туристами, в действительности отсылают не к самому пейзажу, а скорее к опыту, который фотограф-любитель с ним связывает. Эта мысль поразительно хорошо соотносится с серией цветных пейзажей, выполненных Рихтером начиная с 1968 года с использованием фотографии как рабочей основы.

Было много попыток поместить пейзажи Рихтера в исторический контекст немецкой романтической пейзажной живописи (например, живописи Каспара Давида Фридриха, восхищающего Рихтера), которая своим историческим динамизмом обязана реальным ситуациям навязанных ограничений и противостояния, мешавшим реализации субъективности в реальной жизни. Как иначе объяснить, что в пейзажах Фридриха человеческие фигуры повернуты к реальности (реальности зрителя) спиной, а их лица, всецело обращенные к бесконечности пейзажа, невозможно увидеть? В пейзажах Рихтера человеческие фигуры исчезли. По поводу своего отношения к немецкому романтизму художник сказал: «Думаю, мы все еще не преодолели романтическую эпоху. Картины этого периода все еще составляют часть нашей чувствительности… иначе мы бы перестали на них смотреть. Романтизм отнюдь не мертв. Равно как и фашизм»[19].

Сознание истории и законов, в силу которых она фотографически преобразуется в реальность, демонстрируют и картины Рихтера, исполненные на основе журнальной фотографии. Это яснее всего видно на примере масштабной работы «48 портретов», выполненной Рихтером в 1971–1972 годах для павильона Западной Германии на Венецианской биеннале. Эта первая, начиная с 1966 года, важная работа, в которой художник снова использует «найденные» фотографии, но уже не обращается к истории коллективного восприятия, а напрямую использует «словарь» самой истории: портретные фотографии исторических личностей. Конечно, их выбор основан на критерии, явно задающем иконографию серии: все включенные в нее фигуры — это люди, оставившие важный след в своем времени, будь то XIX или начало XX века.

На всех портретах изображены мужчины — поэты, писатели, философы, один физик, музыканты, психологи, но ни одного художника или политика. Рихтер объяснил свой выбор тем, что он не мог написать портреты других художников, ведь это могло бы навести на мысль, что тем самым он отдает дань уважения своим предшественникам в области живописи.

Однако в остальном выборка портретов внутри указанных профессиональных рамок настолько противоречива, что не позволяет прийти к кому-либо выводу о причинах включения тех или иных фигур: в ней случайно объединены Малер и Пуччини, Кафка и Рильке.

Основным критерием отбора — не считая случаев доступности, физиогномической привлекательности и т. д. — была «живописность» словарей-портретов. Для инсталляции в павильоне Биеннале из возможных семидесяти портретов Рихтер в итоге отобрал сорок восемь (согласно критерию живописного качества). План этой инсталляции основывался на простом формальном принципе: в центре висел портрет анфас (физик Блэкетт), и в его сторону были устремлены взоры на примыкающих слева портретах в три четверти; портреты справа завершали ряд симметрично, однако были повернуты в противоположном направлении.

И снова необычайно «коммуникативная» иконографическая программа упорядочена исходя из крайне простых и жестких принципов исполнения и расположения; а серийная, репетитивная пространственная компоновка работы, придававшая ей минималистское, архитектурное качество, находится в явном противоречии с иконографическим красноречием написанных фотопортретов. Эта диалектика пластически-живописного присутствия и иконически-фотографического отсутствия и непрестанное изменение прошлого и настоящего, происходящее на одной и той же картине, ведут нас, подобно констелляциям переплетающихся отсутствия и присутствия, к сущности этой работы, являющейся монументальной загадкой, вопросы которой, поставленные в ходе истории и не решенные по сей день, еще ждут своего ответа.

Примечания

- ^ Витгенштейн Л. Дневники, 1914–1916: с прил. Заметок по логике (1913) и Заметок, продиктованных Муру (1914). Томск: Водолей, 1998. С. 104.

- ^ Lukács G. Aesthetik I. Berlin: Luchterhand, 1963. S. 188.

- ^ Abendroth W. Antagonistische Gesellschaft und politische Demokratie // Soziologische Texte, Bd. 47, 1967. S. 350.

- ^ Masheck J. Chance is Zee Fool’s Name for Fail // Masheck J. (ed.) Marcel Duchamp in Perspective. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1975. P. 15.

- ^ Аполлинер Г. Новые художники // Собрание сочинений в 3-х т. М.: Книжный Клуб Книговек, 2011. Т. 3. С. 168.

- ^ Buren D. Mise en garde // Konzeption/Conception. Leverkusen: St.dtisches Museum, 1969. N. p.

- ^ Герхард Рихтер, интервью Рольфу Гюнтеру Динсту в: Gerhard Richter. Venice: XXXVIth Biennale, 1972. P. 23.

- ^ Беньямин В. Краткая история фотографии // Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М.: Культурный центр имени Гете, Медиум, 1996. С. 54.

- ^ Broodthaers M. La soupe de Daguerre. New York: Castelli Graphics, 1975.

- ^ Freund G. Photographie und Gesellschaft. Munich: Rogner & Bernhard, 1974. S. 84; изначально опубликовано в: La photographie en France au XIX si.cle. Paris, 1936. P. 84.

- ^ Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974. С. 39–40.

- ^ Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 310.

- ^ Kozloff M. Critical and Historical Problems in Photography // Kozloff M. (ed.) Renderings: Critical Essays on a Century of Modern Art. New York: Simon & Schuster, 1968. P. 289.

- ^ Из беседы Герхарда Рихтера и Ирмелин Лебер: Lebeer I. Gerhard Richter ou la réalité de l’image // Chronique de l’art vivant, № 36, Février 1973. Ср. эту цитату Рихтера с замечанием Дюшана об использовании реди-мейда: «В конечном счете я хотел избежать “взгляда”… поэтому нужно выбирать объект, который вас совершенно не трогает и не вызывает абсолютно никаких эстетических эмоций. Так что выбор реди-мейда должен основываться на визуальном безразличии и абсолютном отсутствии хорошего или плохого вкуса» (Cabanne P. Dialogues with Marcel Duchamp. London: Thames & Hudson, 1971. P. 48). А это замечание, в свою очередь, ср. со следующим наблюдением Даниеля Бюрена относительно того же предмета: «Согласно легенде, Дюшан выбирал, какие предметы выставлять, совершенно случайно, лишь бы они были невыразительными и как можно более “обыденными”, а хороший или плохой вкус никакого отношения к выбору не имел. Однако на деле многие из его объектов выглядят “изготовленными вручную” и, стало быть, формально друг с другом связаны. Иными словами, между велосипедным колесом и сушилкой для бутылок существует такое же эстетическое отношение, как и между “Балом в Мулен де ла Галетт” и “Качелями” Ренуара. (Buren D. Stationen // Position, Proposition. Mönchengladbach: Städtisches Museum, 1971).

- ^ Бурдье П., Болтански Л., Кастель Р., Шамборедон Ж.-К. Общедоступное искусство: опыт о социальном использовании фотографии. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2014. С. 22.

- ^ Дальнейшие размышления во многом основываются на важных размышлениях Пьера Бурдье о феномене любительской фотографии (см. предыдущую сноску).

- ^ Кракауэр З. Указ. соч. С. 41–42.

- ^ Герхард Рихтер, интервью Рольфу Гюнтеру Динсту в: Gerhard Richter. Venice: XXXVIth Biennale, 1972. P. 21.

- ^ Герхард Рихтер в беседе с Ирмелин Лебер.