ANGELUS CONTEMPUS (Кафка, Клее, Беньямин, Арендт): о неуправляемости времени

Одно из главных событий лета — выставка Арсения Жиляева «Будни распознавателя образов» в Московском музее современного искусства, которую ее организаторы называют «мистификацией в жанре нон-фикшн». В основу фабулы «Будней» лег футуристический апокриф, повествующий о долгом дрейфе в глубинах космоса потерявшего связь с Землей космического грузовика ТЕНЕТ. Тысячелетия блуждания во времени и пространстве не прошли даром — ТЕНЕТ (вернее, встроенная в него «уникальная самообучающаяся система») стал ковчегом для «уникальной коллекции предысторий человеческого искусства, оформленной в экспозиционных схемах-интерфейсах». Архив ТЕНЕТа (собрание «возможных инвариантов экспозиционной предыстории искусства») сегодня находится в Институте Овладения Временем, который не только хранит, но и изучает эти материалы, привлекая к работе различных специалистов, — одним из них стал автор книг «Осмысляя современное кураторство» и «Беседы с кураторами» Терри Смит.

Фрагмент экспозиции выставки «Будни распознавателя образов» Арсения Жиляева в Московском музее современного искусства. 2021. Фото: Иван Новиков-Двинский. Courtesy Московский музей современного искусства

Фрагмент экспозиции выставки «Будни распознавателя образов» Арсения Жиляева в Московском музее современного искусства. 2021. Фото: Иван Новиков-Двинский. Courtesy Московский музей современного искусства

Все началось с письма, которое профессор истории и теории современного искусства и архитектуры в Университете Питтсбурга, автор исследований о концептуализме, а также о теории и практике курирования выставок Терри Смит получил от Института Овладения Временем.

Здравствуйте,

приносим извинения за беспокойство.

Обращаемся к вам от имени Института Овладения Временем. Дело в том, что в секторе 2020КЕРП должна пройти первая в Российской Космической Федерации выставка корабля ТЕНЕТ. Как известно, он провел от 12 600 лет, дрейфуя в пустоте из-за неполадок в навигации. Одним из результатов блуждания, воспринимавшегося системой в качестве «свободного времени поиска», стала «машинная» версия матрицы (пред)-истории человеческого искусства, оформленная в экспозиционных схемах-интерфейсах. После обнаружения ТЕНЕТ получил признание в качестве уникальной самообучающейся системы, по праву считающейся пионеркой движения алгонавтики и послужившей важным источником информации о завершающем этапе эволюции человеческой творческой деятельности. Считается, что система ТЕНЕТа использовала в качестве начальной точки своих поисков обложку электронной книги, оставленной случайно одним из техников в его хранилище. На обложке был изображен латинский палиндром / бустрофедон (см. прилагаемый файл). Его центральная часть дала впоследствии имя, под которым система корабля фигурирует в исследованиях после обнаружения:

S A T O R

A R E P O

T E N E T

O P E R A

R O T A S

Перевод палиндрома в пакет известных ТЕНЕТу языков (как «искусственного», так и «естественного» происхождения) дал толчок для поисковой деятельности в сфере человеческого искусства. Ее результатом стало формирование архива возможных инвариантов экспозиционной истории искусства размером около 5 000 000 гигабайт. В секторе 2020КЕРП будет показана русифицированная версия, реконструированная системой ТЕНЕТ вместе с контекстуальной вселенной специально для проекта. В частности, работниками Института уже были осуществлены предварительные интервенции с целью профилактики времени в секторе 2020КЕРП. Сейчас по просьбе системы ТЕНЕТ мы ищем жителей указанного контекста. Тех, кто мог бы засвидетельствовать активность системы и при необходимости скорректировать ее. Будем крайне признательны, если вы сможете прокомментировать ситуацию в вашем времени. Или же отдельные аспекты проекта. В случае наличия следов контакта с системой в вашей оперативной памяти до получения этого письма нам бы интересно узнать о том, как они репрезентированы. Напомним, что в стандартном пакете человека активность ТЕНЕТа обычно проявляется в чувстве déjà vu, семантическом резонансе, «космическом чувстве» и так называемом синдроме Стендаля.

Ваше участие позволит нам создать наиболее оптимальную из возможных конфигураций реальность для инсталлирования.

С наилучшими пожеланиями,

Институт Овладения Временем

Ответ Терри Смита Институту Овладения Временем

Ваше приглашение застало меня как раз в момент размышления о странной симметрии между двумя метафорами, визуализирующими опыт движения времени. Первая:

У него два противника, один изначально напирает на него сзади, другой преграждает дорогу вперед. Он борется с обоими. В сущности, первый поддерживает его в борьбе со вторым, ибо хочет протолкнуть его вперед, а второй поддерживает его в борьбе с первым, ибо отталкивает его назад. Но это только в теории. Ведь есть не только эти два противника, но есть еще и он сам, а кто, собственно, знает его намерения? Во всяком случае, он мечтает о том, что когда-нибудь, украдкой – для этого, конечно, нужна такая темная ночь, какой еще не было, – он сойдет с линии боя и благодаря своему боевому опыту будет поставлен судьей над своими борющимися друг с другом противниками.

Вторая:

У Клее есть картина под названием Angelus Novus. На ней изображен ангел, выглядящий так, словно он готовится расстаться с чем-то, на что пристально смотрит. Глаза его широко раскрыты, рот округлен, а крылья расправлены. Так должен выглядеть ангел истории. Его лик обращен к прошлому. Там, где для нас — цепочка предстоящих событий, там он видит сплошную катастрофу, непрестанно громоздящую руины над руинами и сваливающую все это к его ногам. Он бы и остался, чтобы поднять мертвых и слепить обломки. Но шквальный ветер, несущийся из рая, наполняет его крылья с такой силой, что он уже не может их сложить. Ветер неудержимо несет его в будущее, к которому он обращен спиной, в то время как гора обломков перед ним поднимается к небу. То, что мы называем прогрессом, и есть этот шквал.

Первая метафора представляет собой процитированную здесь целиком притчу, которую Франц Кафка написал в рамках цикла «Записи 1920 года»[1]. Этот же сборник известен под заглавием «Он» — по первому слову из названия. Вторая метафора – девятый из «Тезисов о понятии истории», написанных Вальтером Беньямином в период с февраля по май 1940 года в эмиграции во Франции, где автор был вынужден скрываться из страха за свою жизнь[2]. Оба текста служат аллегорией глубинного желания человека управлять временем, однако это желание неизбежно сопряжено со стремлением уклониться от исполнения этого долга. Рисуя живую картину невозможности и необходимости этой задачи, ее тщетность и неизбежность, показывая (помимо всего прочего), что каждая из этих энергий существует внутри своей противоположности, оба автора ярко демонстрируют это противоречие.

Я привел отрывок из Кафки до того, как процитировать Беньямина, (просто) потому, что он был написан на 20 лет раньше. Но все не так просто. Этот жест отсылает к более масштабной истории, даже к самому ее ходу, служит намеком на до-и-после, на причинно-следственную связь между ними. И это неслучайно, учитывая то, с каким восхищением Беньямин относился к Кафке. Но к этому мы еще вернемся. По всей видимости, здесь есть и случайные факторы. Картина Angelus Novus была написана в 1920 году, поэтому можно сказать, что она современница притчи Кафки как по моменту создания, так и по месту (разделяющая авторов дистанция незначительна). В последние годы Angelus Novus практически приобрел статус талисмана в арт-дискурсе, став символом нашей эпохи, пускай и с некоторым опозданием. Во время курируемой Роджером Бюргелем и Рут Ноак выставки современного искусства Documenta 12 в 2007 году эта картина была вывешена над рампой, ведущей из фойе Фридерицианума на первый этаж, обозначая тему выставки – «Миграция форм». Куратор 56-й Венецианской биеннале 2015 года Окуи Энвезор в своем программном обращении использовал это изображение и комментарии Беньямина, чтобы призвать нас обратить внимание на «новый кризис, неопределенность и растущую нестабильность во всех регионах мира»[3]. К притче Кафки нередко обращались авторы, интересующиеся политикой пересекающихся темпоральностей, среди них и Ханна Арендт. Я прослежу последовательность ее комментариев к этому рассказу, указывающих на изменения в том, как Арендт понимала мышление. Далее я поделюсь своими соображениями о сегодняшней значимости этой притчи и комментариев Арендт к ней. Отрывок из Беньямина — своего рода притча — тоже стал предметом многочисленных комментариев. Однако я сконцентрируюсь не на них, а поделюсь своими соображениями об актуальности этого отрывка сегодня.

Куда это нас приведет? Куда-то? Никуда? Запасемся терпением и обратимся к картине.

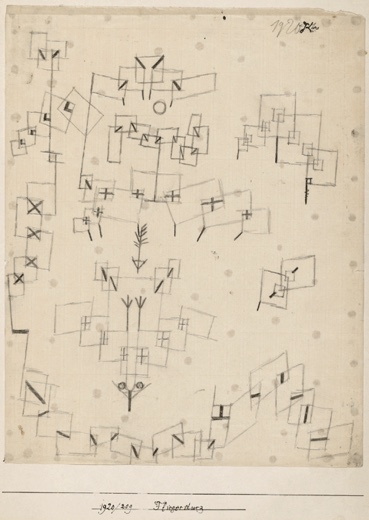

Angelus Novus

Швейцарский художник Пауль Клее написал акварель Angelus Novus в 1920 году, используя технику переноса масляной краски через кальку. Беньямин купил ее на выставке в 1921 году и хранил в своей квартире в Мюнхене, на некоторое время одалживая (а, возможно, временно даря) ее своему другу, поэту и исследователю Талмуда Гершому Шолему. В 1929 году картина была вновь продана на аукционе. В этот период Беньямин пытался, хотя и безуспешно, основать одноименный критический журнал — Angelus Novus. Девятый из его «Тезисов о понятии истории» открывается цитатой из стихотворения «Привет от Angelus'a», написанного Шолемом 15 июля 1921 года к 29-му дню рождения Беньямина.

Мои крыла готовы взвиться,

Люблю возврата миг.

Будь жизнь моя одна страница,

Я б счастья не достиг[4].

В этом стихотворении Шолем передает субъективное настроение ангела (ангел, очевидно, иудейский), пронизанное безысходным пессимизмом. Рассуждения Беньямина по поводу этой картины были приведены выше. Однако не исключено, что за 20 лет до написания тезисов в этой картине его привлекли именно открытость, даже намеренное простодушие, и в конечном счете оптимизм, который не просто соответствует сущности живущего в веках ангела, но, на мой взгляд, выступает главной, бросающейся в глаза чертой фигуры, изображенной Клее. Прочтение картины, предложенное Беньямином в 1940 году, в большей степени представляет собой выдуманную им самим интерпретацию, которая со временем стала неразрывно ассоциироваться с этим изображением. Однако, как мы увидим позже, в этом вымысле есть доля истины.

По задумке Клее, который в этот период стремился найти баланс между актуальным историческим опытом и абстрактными возможностями трансцендентности духа, это изображение должно было выставляться в паре. Второй картиной должна была стать акварель «Падение самолетов» с изображением группы напоминающих флаги, споры или стрелы фигур, которые падают на фоне зернистого пространства и сходятся в одной точке — изображении терпящего крушение немецкого штурмовика. Этот образ стремительного разрушения связан с воспоминаниями о работе фотографом в военные годы: Клее делал снимки поврежденных военных самолетов. Angelus Novus также контрастирует с более ранними работами художника на ту же или похожую тему, например офортом 1905 года «Герой с крылом», на котором фигура однокрылого Икара застыла в упрямой неподвижности, стойко перенося крушения своих настойчивых, но всегда обреченных попыток взлететь. (Отрывок из стихотворения Шолема лучше подходит для описания именно этой работы.) В 1915 году Клее описывает восприятие разрушенного войной мира в своем дневнике: «обломками усеяно великое кладбище форм»[5].

Зная об этом, мы можем рассматривать тело ангела на акварели 1920 года как продолжение перевернутой фигуры самолета: крылья превратились в руки с раскрытыми ладонями и пятью пальцами на каждой, а хвост самолета — в большую голову, с полным свежести открытым лицом, которое увенчано вихрящимися, похожими на свитки локонами. Светло-розовый и теплый желтый цвета наполняют изображение, делая эти локоны почти золотыми. Ангел выглядит юным, как бы застывшим между полами, колеблющимся между детством и зрелостью. Но, будучи ангелом, он готов покинуть время людей, подняться и улететь, унося с собой достойные спасения человеческие души.

В 1920 году Беньямин вполне мог все это осознавать. Он также мог видеть «Падение самолетов», висевшее в той же галерее, возможно, напротив или рядом с Angelus Novus. Его замечания 1940 года могли быть написаны под влиянием воспоминаний об этой паре — далеких, ускользающих и все-таки стойких. В этом нет ничего невероятного, учитывая острый глаз Беньямина, его потрясающую зрительную память и сделанную в 1939 году заметку в биографической справке, где он дает себе следующую характеристику: «мой основной интерес <...> — философия языка и теория искусства»[6]. Кроме того, решающую роль в комментариях Беньямина сыграла его собственная чувствительность к тому, что он назвал «диалектическим образом», — необходимой взаимной связи между репрезентацией и реальностью, которая, проявляясь дизъюнктивно, обнажает действие диалектики в истории. В этом сценарии (разумеется, воображаемом) обломки, порожденные варварством самой современной, механизированной войны в истории (вплоть до настоящего времени), и оказываются тем, на что устремлен взгляд ангела в воображении художника, а вслед за ним — и его восхищенного коллекционера.

Однако между этими двумя этими изображениями стоит их воображаемый зритель. В 1921 году такими зрителями были, среди прочих, Беньямин и Шолем. В 1940 году для Беньямина таким зрителем стало все человечество. Или по крайней мере мы, неспособные уберечься от порождаемого нами же разрушения, которое мы в поте лица возлагаем к ногам ангела — будто невозможное подношение, требующее заступничества, которое само это подношение делает невозможным. Неудивительно, что в описании Беньямина ангел в замешательстве отступает назад.

Позже я еще вернусь к тому, как интерпретировать этот образ сегодня в нашем весьма неустойчивом положении.

Между прошлым и будущим

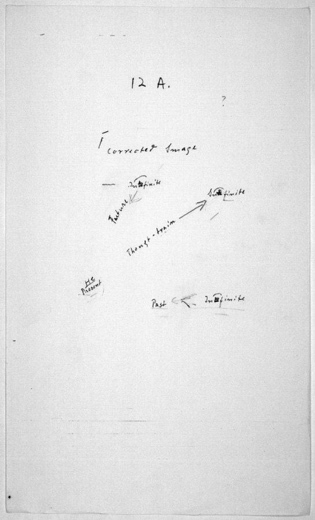

Опыт Ханны Арендт до, в течение и после Второй мировой войны заставил звучать некоторые высказывания ее учителя Мартина Хайдеггера с особой остротой. Среди них заключительный пассаж его эссе «Время картины мира», где слышится призыв к размышлению: «Осмысление перенесет будущего человека в то Между, где он будет принадлежать бытию и все же оставаться чужаком среди сущего»[7]. В архиве Арендт сохранился уникальный набросок, который, кажется, иллюстрирует это нахождение «между», в процессе истинного мышления, которое оба ценили превыше всего.

По форме напоминающее схему или график для построения функции, изображение выходит из нижнего левого угла, где написано слово «Он», которое подчеркнуто и предположительно выделено курсивом, как подобает названию. Вертикальная ось (хотя изображение наклонено вправо или, если можно так сказать, раскрывается, как ладонь с разведенными пальцами) обозначена словом «Будущее», на ее вершине расположено слово «Бесконечное», а ее направление показано стрелкой, указывающей обратно на «Него». «Бесконечное» в то же время выступает отправной точкой «Прошлого» на горизонтальной оси, которое также устремлено обратно к «Нему». Когда две эти темпоральности сходятся в точке «Он», их соединение порождает диагональ, обозначенную как «Ход мыслей». Эта линия движется прочь от соединения, в сторону бесконечности, которая, возможно, представляет собой ее цель или, по крайней мере, способ ее пребывания. Любопытно, что в каждом из трех вариантов слова «Бесконечное» [Infinite] между «бес» [in] и «конечное» [finite] есть зачеркивание и знак соединения через этот промежуток. Исправляет ли Аренд ошибку в написании, и отсюда название рисунка — «Исправленное изображение»? Или она убирает de из слова, которое написала первым [In(de)finite — англ. «неопределенный»]? Это позволило бы определить все три силы как исходящие из неопределенного пространства или переходящие в него. Рисунок озаглавлен 12 A., что позволяет предположить, что он был подготовлен как руководство к схеме, предназначенной для публикации. Справа парит вопросительный знак, а рядом с фразой «Исправленное изображение» стоит корректорский знак[8].

Рисунок служит иллюстрацией к притче Кафки, к которой Арендт обращается в нескольких своих эссе, чтобы показать, как время связано с мыслью, бытие — с мышлением и как возможно действие в мире. Она не сомневается, что Кафка предлагает аллегорию жизненных исканий человека и что два антагониста — это прошлое и будущее, которые движутся в направлениях, противоречащих общепринятому пониманию их природы и цели. Прошлое — не бремя, тянущее человека назад: напротив, оно толкает его к будущему. Будущее — не отдаленная от настоящего цель, напротив, оно теснит человека обратно в прошлое. Кажется, что две темпоральности загнаны в тупик, они стремятся завершить или заполнить брешь настоящего («Его» пространство), тем самым уничтожая любой намек на него. Они подобны двум великим армиям, ведущим тотальную, бесконечную войну, которые случайно сокрушают все — в данном случае, человека, — что встает между ними[9].

Впервые Арендт обращается к притче в 1946 году, размышляя о последствиях Потсдамских протоколов для Германии, Европы и остального мира. Она воспринимает подписание этих договоров как проявление «Большой тройкой» — Черчиллем, Рузвельтом и Сталиным — способности принять ключевое для мира решение. В такие переломные моменты разрыва между катастрофическим недавним прошлым и потенциально зависящим от нас будущим «великие люди», полагает Арендт, своими действиями могут существенно предопределить судьбу человечества. Необоснованный оптимизм — для того, кто знаком с притчей Кафки. Даже банальная житейская мудрость. И все-таки Арендт расширяет потенциал мысли Канта: по ее мнению, все мы несем ответственность перед прошлым, которое пережили, следовательно (повторяя кантианскую симметрию), все мы — априори — способны сделать свободный выбор, возможность которого имманентна такому разорванному настоящему, способны действовать вопреки конформизму повседневной жизни, чтобы создать лучшее будущее для всех[10].

В предисловии к сборнику эссе «Между прошлым и будущим» (1961) Арендт сравнивает притчу Кафки с афоризмом Рене Шара «Наше наследство досталось нам без завещания». По мнению Арендт, в этом изречении Шар «уместил суть того, что четыре года в résistance стали означать для целого поколения европейских писателей и литераторов»[11]. Она утверждает, что ничто не готовило и тем более не давало этим аполитичным (по большей части) людям права стать теми, кто «сами того не зная и не замечая начали создавать между собой то публичное пространство, где свобода могла быть явлена»[12]. В отличие от марионеток режима Виши и молчаливого большинства эти мужчины и женщины взяли на себя заботу о Франции, которую немецкая оккупация бросила в пропасть настоящего. Они сделали это, чтобы во Франции сохранялась возможность свободы.

Таким образом, Арендт читает притчу Кафки — вопреки очевидной амбивалентности — как свидетельство исключительного, динамичного периода обмена между мыслью и действием, который «порой вклинивается в историческое время, период, когда не только позднейшие историки, но и действующие лица и свидетели, сами живущие понимают, что имеют дело с интервалом времени, полностью определенным тем, чего уже нет, и тем, чего еще нет». Для нее это не ситуация неподвижности или сизифова разочарования, не авторитарная фантазия о возможности контролировать время или стать его «арбитром». И уж тем более это не желание Августина выйти за пределы человеческого времени и войти в вечность. Напротив, это светское пространство революционной возможности, политической инновации, подлинного действия, наиболее подходящее для момента после Второй мировой войны, когда были написаны эти строки. Вместе с тем это момент открытости для самой важной, универсальной возможности: «В истории такие интервалы не раз показывали, что могут нести в себе момент истины»[13]. Она уже упоминала «историю революций начиная с лета 1776-го в Филадельфии и лета 1789 в Париже и заканчивая осенью 1956-го в Будапеште, в которой, что касается политики, раскрывается самая суть истории о Новом времени», пускай и как фата-моргана[14]. Она не упоминает Гаити 1791-го, Санкт-Петербург 1917-го, Кубу 1959-го, не говорит об освободительной борьбе в Африке и о войне в Алжире, продолжающейся с 1954 года и не оконченной на момент написания книги. В этом проявляется ее антитоталитаризм[15].

Отталкиваясь от предпочитаемых революционных моментов, Арендт интерпретирует притчу как беспрецедентное описание «события мышления», чего-то недоступного «нейтральным» силам истории, но вполне открытого для индивида, которого Кафка называет «Он», — не для человека вообще, а для того, кто стоит на своем и сражается с этими силами. Вторя Августину, она замечает: «Только потому, что в ход времени внедряется человек и только в той мере, в какой он удерживает свои позиции, поток безразличного времени разбивается на грамматические времена»[16]. Арендт упрекает Кафку в том, что он ограничивает свой образ времени линейной (похожей на дорогу) концепцией, не давая своей притче более гибкого пространственного направления. Возможно, имея в виду приведенную выше схему, она предлагает захватывающее описание того, как прошлое и настоящее, начинаясь в бесконечности, приходят к своему абсолютному концу — непокорной личности, порождая сопротивляющуюся им силу, ход мысли, который, по ее представлению, всегда укоренен в настоящем, но, подобно летящему снаряду, устремлен в теряющуюся в бесконечности точку[17].

Арендт предполагает, что прочитанная таким образом притча становится «идеальной метафорой деятельности мышления»[18]. Однако Кафка сразу делает оговорку: все это так «только в теории». На последних страницах своего предисловия Арендт делает шаг назад — впрочем, можно сказать, что она продолжает это отступление на протяжении всей книги, поскольку в последующих эссе речь идет об утрате первоначального духа традиционных понятий (современной, демократической, западной) политики, таких как «свобода и справедливость, авторитет и разум, ответственность и добродетель, власть и слава»[19]. Согласно Арендт, метафора события мышления как движущегося по диагонали имеет силу только в сфере интеллектуальных феноменов. «Применительно к историческому или биографическому времени ни одна из этих метафор не будет иметь никакого смысла, потому что в этом времени брешей не бывает»[20]. А ведь она только что на нескольких страницах убеждала нас, что такие бреши имеют место, что их появление — самое важное событие в истории человечества и что ее собственная эпоха несет на себе глубокий отпечаток такого разрыва.

В последний раз Арендт возвращается к притче Кафки в одном из своих поздних эссе «Разрыв между прошлым и будущим: nunc stans», в котором рисунок предстает в виде схемы. «Он» исчез; все линии прямые; это просто набросок того, как каждый может найти свои «ориентиры», занять свое место в мире[21].

Для меня обращение к событию мышления, возникшему неожиданно, как бы случайно (редкий случай, когда все так совпало), подобно снаряду, движущемуся под углом к силам времени и истории, предвосхищает фундаментальный жест деконструкции как способа мышления. Сама идея, несомненно, привела бы Арендт в ужас. Но дух этой идеи здесь явно присутствует.

Любое время — настоящее время

Притчу Кафки предвосхищает самый известный мыслитель о времени домодерной эпохи, святой Августин Иппонийский. В своей «Исповеди», книге, завершенной в 398 году в Гиппоне (ныне Аннаба, Алжир), он замечает: «Что же такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? <...> Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю»[22]. Может быть, это и парадокс, но банальный, что объясняет, почему его неизменно цитируют все, кто пишет о времени, включая меня. Основная мысль Августина также имеет элементы парадокса, но она отнюдь не банальна.

Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени — настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего — это память; настоящее настоящего — его непосредственное созерцание; настоящее будущего — его ожидание. Если мне позволено будет говорить так, то я согласен, что есть три времени; признаю, что их три[23].

Эти три настоящих времени относятся не только к предметам, но и к операциям, физическим состояниям, событиям, действиям и ситуациям — то есть ко всему, что произошло, могло бы произойти или быть представленным. Все временные ситуации переживаются в настоящем — как непосредственное восприятие, воспоминание или предвосхищение. Здесь уже можно предугадать трех главных героев кафкианской притчи, но Кафка по-другому расставляет акценты. Августин говорит о спокойствии, которое следует из понимания, что о прошлом и настоящем можно думать и переживать их в воображении, как если бы человек наблюдал за ними в некоем определенном месте. У Кафки же все и вся вступают в сражение за настоящее. Каждая из сил борется за то, чтобы занять настоящий момент, настоящее сейчас, то, что Беньямин называет Jeztzeit.

А как же вторая тема в притче Кафки — что «Он» может быть выбран, чтобы стать «арбитром», наблюдающим за этими двумя антагонистами и, возможно, готовящим себе замену? Параллель с Августином заключается в том, что раскрытая Кафкой триединая (прошлое-настоящее-будущее) природа времени была ограничена временем человека, живущего в сотворенном Богом мире. Время Бога было вечным, Он существовал в вечности, в состоянии, превышающем и превосходящем ограниченное человеческое время. Однако некоторые люди благодаря своим собственным усилиям и заступничеству Христа могли достичь святости и таким образом приобщиться к Божьему времени. «Исповедь» отражает стремление Августина приблизиться к этой цели[24]. Контраст с мировоззрением Кафки вряд ли может быть сильнее, несмотря на упорные попытки Макса Брода придать своему другу посмертную «святость». Беньямин подверг их разгромной критике, отказываясь поверить, что читатели «Замка», «Процесса», большинства рассказов и притч Кафки могли так основательно ошибиться в своем скептицизме[25]. В наиболее известном эссе о Кафке Беньямин подчеркивает, что сложные иерархии, структурирующие рассказы этого писателя, населены опустившимися «неудачниками» на каждом уровне, в том числе и на самом верхнем, казалось бы, самом могущественном: среди них и императоры, и короли, и высокопоставленные чиновники, и князь Потемкин[26]. Однажды темной ночью, возможно, самой темной, «Он»/«Я» может вырваться из непрекращающейся борьбы за то, чтобы дожить до следующей минуты, из этой бесконечно повторяющейся неразберихи, чтобы стать одним из смотрителей. Однако только для того, чтобы обнаружить, что «Я», по сути, окажется в той же ситуации, только более возвышенной, утонченной ее версии, с панорамным видом на бессмысленность всего происходящего. Без горизонтов. Без обещания вечности, ожидающей где-то в небесах или за их пределами.

Что это за «темная ночь, какой еще не было», время и место, куда можно вознестись, чтобы получить хотя бы частичный контроль над своей судьбой и судьбами других людей? В тривиальном смысле это ночь настолько темная, что всевидящий страж на время становится незрячим. Или, напротив, это ночь, в которую придет Мессия. Мы можем оказаться среди тех, кто верит, что Он — единственная сила, способная вызволить нас из пут времени. Если, конечно, Он решит прийти. По Кафке, мы обречены на подобную тоску в ожидании всегда отложенных результатов действия несовершенных, иррациональных, непознаваемых законов, хоть и созданных людьми. Противопоставить этим законам можно лишь идеал достижения «самого необузданного индивидуализма», о котором он рассказывает в другой притче. Если бы мы достигли этого, говорит он, Мессия появился бы, конечно, слишком поздно и без необходимости: «Мессия придет только тогда, когда в нем уже не будет необходимости; он придет только на следующий день после своего прихода; он придет не в последний день, а в самый последний»[27].

«Необузданный индивидуализм» — безусловная ценность, подразумевающая хотя бы некое подобие свободы. Но эта свобода для одного, а не для всех, а значит, такая политика ограниченна. Беньямин увидел этот недостаток в творчестве Кафки. Говоря о нашей действительности, «которая проецируется — теоретически, допустим, в современной физике, практически же, например, в военной технике», он замечает, что эта действительность «для отдельного человека стала уже почти непознаваемой и что зачастую столь веселый, столь пронизанный деяниями ангелов мир Кафки есть диаметральное дополнение современной ему эпохи, которая явно вознамерилась поубавить число обитателей нашей планеты, причем поубавить в массовом порядке». Беньямин указывает на то, что Кафка переживал опыт это мира именно как частное лицо, а не как представитель широкой публики и тем более масс, которые достаточно скоро станут главными жертвами этого опыта. Для Беньямина Кафка, как и Клее, живет в параллельном, дополнительном мире: «в этом он точный родственный эквивалент Пауля Клее, творчество которого в живописи по сути своей стоит так же особняком, как и творчество Кафки в литературе»[28].

Беньямин отмечает еще одну причину, из-за которой мировоззрение Кафки сложно универсализировать: гнетущее отвращение к бессмысленности и ужасам настоящего (которое Беньямин разделял) заставило Кафку обратиться к традиции как единственному источнику возрождения, несмотря на ее бесчисленные недостатки. Краткое изложение этой точки зрения можно найти в другом афоризме под названием «Он» из «Записей 1920 года»:

Все, что он делает, кажется ему, правда, необычайно новым, но и, соответственно этой немыслимой новизне, чем-то необычайно дилетантским, едва даже выносимым, неспособным войти в историю, порвав цепь поколений, впервые оборвав напрочь ту музыку, о которой до сих пор можно было по крайней мере догадываться. Иногда он в своем высокомерии испытывает больше страха за мир, чем за себя[29].

Здесь борьба идет не столько между прошлым и настоящим, сколько между традицией и новизной. К тому же ставки в этой борьбе значительно ниже.

О притчах

Аллегорическое описание картины Angelus Novus у Беньямина легко приводит в недоумение странным пространственно/темпоральным образом руин, которые сваливаются к ногам ангела в то время, как его все дальше уносит шквальный ветер, несущийся из рая. Как ни странно, этот шквал и есть то, что мы называем «прогресс». Можно предположить, что обломки представляют собой результат эпохи модерна, безудержного капитализма, который превратился в фашизм и привел к разрушительным войнам. Говоря шире, разрушительное воздействие модерна — один из лейтмотивов в творчестве Беньямина. Если мы наложим эту аллегорию на структуру кафкианской притчи, окажется, что именно модерн, антагонист недавнего прошлого, борется за то, чтобы занять собой настоящее, приводя Ангела, занимающего «Его» место, в отчаяние. Вырывающийся из рая шквал уносит Ангела/«Его» в будущее, к которому он/мы обращены спиной. Как некоторая сфера, рай существует одновременно до нас, с нами и после нас, живущих в настоящем. Но кажется, что шквал уносит Ангела все дальше из рая, из его дома, откуда он тоже был изгнан, что делает его одним из ангелов Сатаны, правда, слабым и простодушным (судя по рисунку Клее). Называя этот шквальный ветер «прогрессом», Беньямин дает ему имя главной ценности эпохи модерна, объединяя две воздействующие на Ангела силы. Он также объединяет и две сферы: мир человека, который в своей приверженности экономическому росту любой ценой, включая перепроизводство и войну, лишь увеличивает горы обломков, производимых саморазрушением, и рай, который вопреки ожиданиям, нашим и Ангела, выступает источником шквального ветра, который мы именуем прогрессом. Этот шторм исходит из недавнего прошлого и в то же время предвещает его исход. Две бесконечности Арендт встречаются, но в данном случае эта встреча ведет к катастрофе[30].

Парадоксальное решение, ловкое риторическое переворачивание, какого мы ожидаем от удачных притч. В нем скрыта — и это важно для поэтического скачка, который совершает Беньямин, взывая к нашему коллективному бессознательному, — история грехопадения и изгнания из рая. Именно с этого момента начинается история человечества. Он предвосхищает движущую силу капитализма. Все это — повторение первородного греха. Его сохранение в веках, его триумф в современности делает Ангела бездомным, теперь ему некуда взять души, которые он мог бы «спасти», а значит, нет и цели. Неудивительно, что в другой своей притче, озаглавленной «Рай», Кафка уже предвидел такой исход.

Изгнание из рая в главной своей части вечно; следовательно, хотя это изгнание окончательно и жизнь в этом мире неизбежна, но вечность процесса (или, во временнóм выражении: вечное повторение этого процесса) создает тем не менее возможность того, что мы не только могли бы долго оставаться в раю, но и действительно долго там пребываем, — неважно, знаем мы здесь об этом или нет[31].

В этой притче скрыта еще одна, внутренняя, которая также начинается со слова «Он», которое теперь обозначает Человека до и после грехопадения:

Он — свободный и обеспеченный гражданин земли, потому что цепь, на которую он посажен, достаточно длинна, чтобы для него были доступны все земные пространства, и все же лишь настолько длинна, чтобы ничто не могло перетянуть его через границу земного. Но в то же время он — свободный и обеспеченный гражданин неба, потому что посажен и на аналогично рассчитанную небесную цепь. И теперь, когда он хочет на землю, его душит небесный ошейник, когда же хочет на небо — его душит земной. Тем не менее он сохраняет все возможности и чувствует это; более того, он даже отказывается объяснять все это ошибкой первой посадки на цепь[32].

В заключение этой притчи приводится следующее замечание: «Более того, весь видимый мир — это, быть может, не что иное, как попытки логически оправдать человека, ищущего мгновения покоя[33].

Притчи чаще всего рассказывают затем, чтобы описать нечто парадоксальное в мире так, чтобы это в конечном счете могло служить утешением. Подобно легендам, мифам, народным сказкам, комедии дель арте, кукольному театру и многим театральным представлениям, они призывают силу традиции справиться с человеческими странностями. Притчи работают, потому что, несмотря на приблизительность, они все-таки имеют определенную остроту. Они соревнуются с другими притчами и с другими способами рассказывать подобные истории. Наиболее эффективно они противостоят тому, чтобы ничего не говорить. Кафка, конечно, знал об этом. Таким образом, его собственная притча о притче подводит нас к пределу того, что я/мы можем сказать об обсуждаемых здесь притчах.

Многие сетуют на то, что слова мудрецов — это каждый раз всего лишь притчи, неприменимые в обыденной жизни <...> Все эти притчи только и означают, в сущности, что непостижимое непостижимо, а это мы и так знали. Бьемся мы каждодневно, однако, совсем над другим.

В ответ на это один сказал: «Почему вы сопротивляетесь? Если бы вы следовали притчам, вы сами стали бы притчами и тем самым освободились бы от каждодневных усилий».

Другой сказал: «Готов поспорить, что и это притча».

Первый сказал: «Ты выиграл».

Второй сказал: «Но, к сожалению, только в притче».

Первый сказал: «Нет, в действительности; в притче ты проиграл»[34].

Angelus Contempus

Похоже, что последние дни — ночи, «темнее каких еще не было» — повторяются с возрастающей частотой для все большего числа людей. После 1989-го, после 2001-го, после 2008-го, после 2016-го, после 2020-го, после..., мы можем рассматривать образ Клее (а с 1940 года и фигуру Беньямина) не столько как призрачное зеркало эпохи модерна, не столько как «Ангела нового», сколько как «Нового ангела», новичка в деле перехода из одного мира в другой, задающегося вопросом, действительно ли такова его роль, тревожно и, возможно, наивно ожидающего... но чего? Буря прогресса распалась на бесчисленные погодные явления. В конце прошлого века новые шквальные ветра обещали перенести всех нас, наконец-то глобализованных, в лучшие миры. Но им удалось лишь усугубить неравенство и заставить огромное число людей глубже осознать общую неустроенность. Старые бури, возникшие из древних представлений о рае, возвращаются, как вихри, соединяющиеся в мощные циклоны, которые стремятся отбросить человечество назад, к истокам фундаментализма. Да и сама планета все чаще порождает ураганы как хорошо известных, так и новых видов, причем и те и другие обрушиваются с яростью, невиданной в истории человечества, а возможно, и в истории Земли.

Возможно, сегодня мы сами стали этим Ангелом и готовы ответить на вопросы, которые, как я полагаю, необходимо поставить здесь и сейчас. Не новые вопросы, а старые, но в новой формулировке. Что значит быть человеком или животным в наши дни? Что значит быть вещью, организационной формой или планетарным процессом? Что значит быть всем этим, в отдельности и все-таки вместе, в одно и то же время, в одной современности?

В заключительном, 18-м, тезисе о философии истории Беньямин рисует образ относительной незначительности человечества в масштабах истории планеты:

«Жалкие 50 тысяч лет Homo sapiens, — заявляет один современный биолог, — в отношении к истории органической жизни на Земле не более чем две секунды в конце полных суток. История цивилизованного человечества была бы при рассмотрении в этом масштабе не более чем пятой частью последней секунды последнего часа».

В заключение он представил другую сторону диалектического образа:

Актуальное настоящее [Jetztzeit], резюмирующее, как модель мессианского времени, чудовищной силы сокращением историю всего человечества, до точки совпадает с той фигурой, которую выписывает в универсуме история человечества[35].

И вот мы снова возвращаемся к Ангелу, но уже как к Jeztzeit, актуальному настоящему, абсолютной современности, то есть современности всех видов бытия во времени или их со-присутствия друг с другом в рамках одного и того же, общего времени со-временного бытия. Для лучшего понимания Беньямин добавил два кратких приложения, которые проясняют значение мессианства для исторического материалиста (который не стремится познать прошлое таким, «каким оно было на самом деле», но отваживается «овладеть воспоминанием, как оно вспыхивает в момент опасности»). Такой историк «прекращает перебирать в руках череду событий, словно четки» и «улавливает отношения, в которые вступает его собственная эпоха», чтобы заложить «основание понятия современности как “актуального настоящего” [Jetztzeit], в которое вкраплены осколки мессианского времени». Беньямин напоминает о том, что Тора и Молитвенник запрещали иудеям испытывать будущее, потому что «в нем каждая секунда была маленькой калиткой, в которую мог войти Мессия». Будущее, с горечью замечает он, всегда наказывало их за эту (подразумеваемо ошибочную) веру[36]. В этом они с Кафкой едины.

В современных условиях, как предвидели эти авторы и мыслители, никакая сила неспособна вознести нас в некое пространство-время вне борьбы. Действительно, сегодня трудно представить будущее, которое так же явно присутствовало бы в настоящем, как для Кафки в 1920 году, для Беньямина в 1920 и 1940 или для Ханны Арендт в 1946, 1961 и 1971 годах.

Что если на «Его» месте окажемся «мы»? Необходимо сделать этот шаг. Сегодня линейные образы «впереди» или «позади» работают не так хорошо, поскольку наша современность достигла планетарных масштабов. Ее можно описать как опыт множеств, она движима, казалось бы, бесконечной дифференциацией, а ее время постоянно и повсюду преломляется. Мы, здесь, в современном настоящем действительно находимся под давлением сил прошлого, которые, несмотря на свои скрытость и инертность, не желают быть побежденными. Вместо этого они настаивают на своем присутствии и стремятся завладеть будущим. Будущее, напротив, представляется нам в основном как потерпевшая неудачу попытка, требующая переосмысления и перекалибровки, чтобы вновь попытать счастья. Пока эти силы прошлого и будущего продолжают сражаться за настоящее, мы боремся за то, чтобы найти хотя бы временное прибежище там, где нам положено быть. Неспособность найти место внутри нашего собственного времени — важнейший парадокс современности. Если для Арендт, которая развивала теорию гражданства для эпохи модерна, такое состояние бытия представляло собой скорее исключение из «невесомости ни к чему не относящихся личных дел», то в современных условиях оно становится частью повседневности[37] — вместе с разочарованием от невесомости личных дел. Помня о рассмотренных здесь притчах и парадоксах, мы должны продолжать спрашивать: какие истины кроются в этом всепоглощающем чрезвычайном положении, которое не может не повторяться и, по всей видимости стремится продолжаться вечно, несмотря на некоторые, часто неожиданные, вариации?

Примечания

- ^ Кафка Ф. Дневники / пер. с нем. Е.А. Кацевой. М.: АСТ: АСТ Москва: Хранитель, 2007. C. 372. Пер. изменен. Я использовал эту притчу как повод к размышлению о трех основных течениях в современной теории и искусстве в Hal Foster (ed.), A Questionnaire on ‘The Contemporary’: 32 Responses, October, #130 (Fall 2009): мое эссе, с. 46–54; опубликовано во второй главе Art to come; Histories of Contemporary Art (Durham, NC: Duke University Press, 2019).

- ^ Беньямин В. Тезисы о понятии истории / пер. с нем. С.А. Ромашко// Новое литературное обозрение, № 46, 2000. С. 84. Выражаю признательность Мику Тоссигу за его проницательные наблюдения в Walter Benjamin’s Grave (Chicago: University of Chicago Press, 2006).

- ^ Okwui Enwezor, All The World’s Futures: A statement by the curator, 56th Venice Biennale 2015, https://universes.art/en/venice-biennale/2015/curatorial-statement.

- ^ Gershom Scholem, The Fullness of Time: Poems (Jerusalem: Ibis Editions, 200), translation Richard Sieburth).

- ^ Эти работы помещены в социальный и историко-художественный контекст в O.K. Werckmeister, The Making of Paul Klee’s Career 1914–20 (Chicago: University of Chicago Press, 237–242). Об антивоенной тематике в работах Клее во время и после войны см.: Klee in Wartime, Zentrum Paul Klee, Bern, March–June, 2018, https://news.artnet.com/exhibitions/paul-klee-wartime-art-bern-1227914. В ряде других работ этого времени, таких как «Падающая птица»(1919, Метрополитен-музей, Нью-Йорк), также используются очертания терпящего крушение самолета.

- ^ Curriculum Vitae (VI): Dr Walter Benjamin, в Walter Benjamin, Selected Writings, volume 4, 1938–1940, translated Edmund Jephcott and Others (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2003), 381.

- ^ Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / пер. с нем. В.В. Бибихина. М.: Республика, 1993. C. 53.

- ^ В другой версии вопросительный знак опущен, прочерчены линии, а в нижнем левом углу добавлена дуга, похожая на знак ортогональной проекции. Вероятно, этот рисунок находился в блокноте редактора. Оба рисунка опубликованы в Twitter Самантой Роуз Хилл 17 июня, 2020 года. https://twitter.com/samantharhill/status/1272916133096624131.

- ^ В этой притче есть и вполне конкретное, локальное звучание. Скотт Спектор утверждает, что Кафка, как и другие члены его узкого круга немецкоязычных евреев, родившихся в Праге между 1882 и 1892 годами, «стояли особняком от предшествующих поколений, а также от современных писателей за пределами их среды <...>. Чисто в силу необычных обстоятельств они в высшей степени осознавали дискурс, в центре которого они находились, дискурс, который утверждал разделение, но в то же время взаимную обусловленность фигур автора, текста и нации». В Scott Spector, Prague territories: National Conflict and Cultural innovation on Franz Kafka’s Fin-de-Siècle (Berkeley: University of California Press, 2000), 235–6.

- ^ Арендт Х. Уже не и еще не // Опыты понимания, 1930–1954. Становление, изгнание и тоталитаризм / пер. с англ. Е. Бондал, А. Васильевой, А. Григорьева, С. Моисеева. М.: Изд-во Института Гайдара, 2018. c. 287–294. Дебора Уайтхолл предлагает занимательный комментарий с точки зрениямеждународного права в Deborah Whitehall, A time-map for international law: 2017 Cambridge International Law Journal-Lauterpac Centre for International Law Annual Lecture, Cambridge International Law Journal, vol. 7, no. 1 (2018): 4–28.

- ^ Арендт Х. Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли / пер. с англ. и нем. Д.О. Аронсона. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. C. 9.

- ^ Арендт Х. Между прошлым и будущим. С. 11

- ^ Арендт Х. Между прошлым и будущим. С. 18.

- ^ Арендт Х. Между прошлым и будущим. С. 11.

- ^ Арендт Х. Истоки тоталитаризма / пер. с англ. И.В. Борисовой, Ю.А. Кимелева, А.Д Ковалева, Ю.Б. Мишкенене, Л.А. Седова. М.: ЦентрКом, 1996

- ^ Арендт Х. Между прошлым и будущим. С. 20.

- ^ Арендт Х. Между прошлым и будущим. С. 22.

- ^ Арендт Х. Между прошлым и будущим. С. 22.

- ^ Арендт Х. Между прошлым и будущим. С. 26.

- ^ Арендт Х. Между прошлым и будущим. С. 22.

- ^ Арендт Х. Жизнь ума / пер. с англ. А.В. Говорунова. СПб.: Наука, 2013. С. 203.

- ^ Августин Блаженный. Исповедь / пер. с лат. М.Е. Сергеенко. М.: РИПОЛ классик, 2019. С. 226.

- ^ Августин Блаженный. Исповедь. С. 231.

- ^ Как утверждает Андреа Найтингейл в Andrea Nightingale, Once Out of Nature: Augustine on Time and the Body (Chicago: University of Chicago Press, 2011).

- ^ Вальтер Беньямин. Макс Брод. Франц Кафка. Биография. Прага, 1937 // Франц Кафка / пер. с нем. М.Л. Рудницкого. М.: Ad Marginem, 2000. C. 112–118.

- ^ Беньямин В. Франц Кафка. К десятой годовщине со дня смерти // Франц Кафка. С. 49.

- ^ Кафка Ф. Неизвестный Кафка. Рабочие тетради. Письма / пер. с нем. Г.Б. Ноткина. СПб.: Академический проект, 2003. С.31.

- ^ Беньямин В. Беньямин — Шолему. Париж, 12.06.19 // Франц Кафка. С. 175–176.

- ^ Цитируется Ханной Арендт в ее «Введении» к сборнику Illuminations (London; Jonathan Cape, 1970). Интересно, что в нем она не обсуждает «Тезисы» 1940 года.

- ^ В своей книге «Тень любви» (Love’s Shadow, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2021) Пол Бове развивает параллельное прочтение беньяминовского концепта-образа «падшего человека, эмблемы меланхолии» [185], который, несмотря на свой желаемый мессианизм, саморазрушителен, по сути, конечен. Он противопоставляет этот путь, пройденный «теоретиками разрушения — катастрофистами, меланхоликами и аллегористами» [285], решению, которое предложил Рембрандт с его приземленными образами ангелов на таких картинах, как «Архангел Рафаил, покидающий семейство Товия», и его способностью «воспроизвести как текстуру художественного замысла, так и историчность человеческого напряжения» [331], например в такой картине, как «Вирсавия в купальне».

- ^ Кафка Ф. Неизвестный Кафка. С. 34.

- ^ Кафка Ф. Неизвестный Кафка. С. 35.

- ^ Кафка Ф. Неизвестный Кафка. Пер. изменен. С. 41.

- ^ Кафка Ф. Сочинения: В 3 т. Т. 1: Рассказы, 1904–1922; Пропавший без вести (Америка): Роман. М.: Художественная литература; Харьков: Фолио, 1995. С. 286.

- ^ Беньямин В. Тезисы о понятии истории // Новое литературное обозрение, № 46, 2000. С. 86–87.

- ^ Беньямин В. Тезисы о понятии истории. С. 88.

- ^ Арендт Х. Между прошлым и будущим. С. 10.