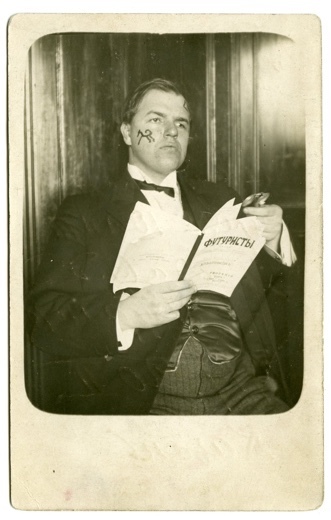

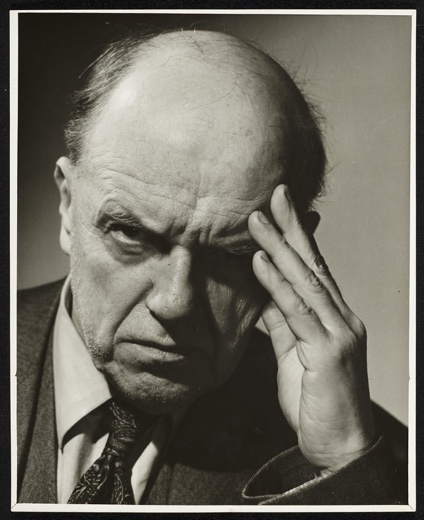

Евгений Деменок: «Бурлюк ценен совокупностью своих качеств»

В издательстве «Молодая гвардия» вышла наиболее полная на сегодняшний день биография Давида Бурлюка, охватывающая путь художника и поэта в трех странах — России, Японии и Америке. Исследователь авангарда Евгений Деменок основывался не только на литературных источниках, но и на материалах семейного архива, многие из которых публикуются впервые. В интервью «Артгиду» писатель рассказал о роли Давида Бурлюка в авангардном движении, работе с архивами и свойственном художнику «инстинкте эстетического самосохранения».

Фото: courtesy Евгений Деменок

Фото: courtesy Евгений Деменок

Татьяна Сохарева: Расскажите, как сформировался круг ваших интересов? Как вы пришли к Давиду Бурлюку?

Евгений Деменок: Я одессит, поэтому все художники, связанные с Одессой, попадают в круг моих интересов. Лет десять назад мы запустили во Всемирном клубе одесситов проект «Они оставили след в истории Одессы» и начали собирать информацию о художниках-эмигрантах, судьбы которых были связаны с городом. Я долго копался в архивах, писал о Соне Делоне, Владимире Баранове-Россине, Франце Рубо. В поле моего зрения попали и Бурлюки, потому что Давид окончил Одесское художественное училище и вместе с сестрой Людмилой и братом Владимиром участвовал в выставках Товарищества южнорусских художников. Однажды, собираясь в Прагу и пролистав перед поездкой «Золотую книгу эмиграции», я обнаружил, что Людмила Бурлюк умерла в Чехословакии. Как она туда попала — неизвестно. О ней вообще было написано крайне мало, а имеющиеся источники противоречили друг другу. Мне стало любопытно, потому что я не понимал, как советский человек в 50-е годы мог перебраться в Чехословакию. Понимаю, если бы она была молоденькой и вышла замуж, но она была уже в довольно преклонном возрасте. Когда я приехал в Прагу и начал искать ее следы, мне подсказали адрес, по которому в 1957 году останавливался Давид Бурлюк, а еще я знал, что одна из его сестер вышла замуж за чешского художника Вацлава Фиалу. Поначалу идея разыскать тот дом мне показалось странной: все-таки 1957 год не самая надежная зацепка. Может, по этому адресу и нет уже ничего. Но я его нашел и увидел на звоночке фамилию «Фиаловы», а там меня встретила женщина, которая оказалась внучкой младшей сестры Давида Бурлюка, Марианны. Вот с этого путешествия и началось мое «глубинное» погружение в историю семьи Бурлюков. Оказалось, что у внучек Марианны хранится большущий архив, никем не описанный и не изученный.

Т.С.: Чем Давид Бурлюк как объект исследования привлек вас?

Е.Д.: Он меня и сейчас привлекает своей глубокой противоречивостью, бесконечной бодростью, темпераментом, духом предпринимательства и вместе с тем беззаветной преданностью искусству… В общем, в нем соединилось очень много черт, которые мне симпатичны. Кроме того, несмотря на масштаб личности, он остается фигурой недоизученной. Возможно, это связано с тем, что он еще в 1920 году эмигрировал и практически весь советский период о нем вспоминали лишь как о друге Владимира Маяковского. В Америке Бурлюку пришлось фактически заново повторять и описывать свою биографию — этой задаче служил семейный журнал Color and Rhyme, который он издавал вместе с женой. Он выходил в свет почти 35 лет, и в каждом номере Бурлюк рассказывал о себе великом. Это в России он был одним из самых известных художников своего времени, затем его тепло встретили в Японии, а в Америке выяснилось, что никто его не знает, и он никому там даром не нужен. У него ушло более двадцати лет, чтобы пробиться к признанию и финансовому благополучию. И все это время он чувствовал потребность напоминать публике, что он не просто эмигрировавший русский художник, а великий Давид Бурлюк, «отец российского футуризма».

Очень характерный случай произошел с ним в 1966 году, за год до смерти, когда у него открылась большая выставка в Лондоне. Ради нее Бурлюк написал целую кучу дублей своих старых работ, потому что ему хотелось показать свое творчество в полном объеме, а не только американский период. В 1965 году он приезжал в Москву и просил у Третьяковки выдать ему свои старые произведения из запасников. Он готов был обменять их на свои новые работы. Он ведь ничего музеям не дарил. Уезжая в Башкирию, он рассчитывал вернуться, но в результате оказался в Америке, а оставшиеся в СССР картины попали в музейные запасники. Ему, разумеется, ничего не отдали, и он решил проблему с помощью дублей. Подобные подробности не очень широко известны, поэтому в книге хотелось побольше рассказать о японской и американской частях его жизни, тем более что мне удалось найти много новых материалов, нигде ранее не публиковавшихся. В частности, историю о том, как Бурлюк потерял свой глаз. Если начать гуглить, найдется, наверное, миллион версий того, как это произошло. Но в Праге я обнаружил воспоминания Марианны Бурлюк, которые она наговорила в 1979 году на кассету, и оказалось, что Давид повредил глаз, играя с детским пистолетом, и братья тут вовсе ни при чем. И если бы семья больше года не занималась самолечением, глаз удалось бы сохранить.

Т.С.: А что сейчас происходит с пражским архивом? Ведется ли какая-то работа?

Е.Д.: Часть этого архива сейчас у меня, и я постепенно публикую письма оттуда. К примеру, в журнале «Новый мир» у меня вышла первая часть статьи «Давид Бурлюк. Письма в Прагу», и в феврале в нем же опубликована статья «Еще о Бурлюке в Японии» с уникальными фотографиями, где он с этюдником поднимается на вершину Фудзиямы. Хочу постепенно опубликовать всю переписку, в том числе переписку его сестер, потому что в ней множество уникальных сведений плюс картина страшного времени Гражданской войны. А сейчас я готовлю к публикации переписку Давида Бурлюка и поэта Григория Петникова. Я нашел её в Америке, в архиве Сиракузского университета. Там тоже лежат десять здоровенных коробок с бумагами Бурлюка. Также у меня есть целый пласт материалов, связанных с членами его семьи, в том числе трагические детали судьбы его брата Володи. Так что, думаю, я еще долго буду заниматься этой темой, хотя, конечно, не хочется совсем уж уходить в детали. Тем более я недавно привез из Франции часть архива Сони Делоне и хотел бы уделить ему время.

Т.С.: Насколько родные вовлечены в работу с наследием Бурлюка? В книге они предстают этакими служителями культа.

Е.Д.: К сожалению, это не так. Родные им особенно не занимаются. У его внучки, дочери младшего сына Николаса, которая живет в Канаде, хранится огромное количество и его работ, и документов. Их частично использовал Ноберт Евдаев в своей книге «Давид Бурлюк в Америке: материалы к биографии», но это лишь малая часть, а внучка, увы, не стремится делиться материалами. Также я очень хотел выяснить детали погребения Давида Бурлюка. Погребения как такового не было, родные развеяли прах над океаном, причем с собственной яхты: его сыновья всю жизнь увлекались яхтингом. Больше года я пытался добиться ответа от его внука, который присутствовал при этом, узнать, как именно все происходило, переписывался с его женой, но ответа так и не получил. Поэтому основной пласт документов мы прорабатываем вместе с Яной Коталиковой, внучкой Марианны Бурлюк, но она родилась в Праге и не читает по-русски. Боюсь, что следующим поколениям наследников все это вообще будет не нужно.

Т.С.: Вы одним из первых обратили внимание на Людмилу Бурлюк и восстановили часть ее биографии. Как вы считаете, получилось ли вернуть ее имя в историю?

Е.Д.: Я думаю, что да. В декабре мы провели в Праге вторую ее персональную выставку. Первая прошла в 1967 году, а вторая в 2019-м. Основная проблема с Людмилой заключается в том, что она приехала в Прагу в 1956 году, захватив с собой только несколько рисунков. Ну и кота Рыжика. Практически все её живописные работы российского периода либо пропали, либо хранятся сейчас невесть где. Более поздние произведения, уже пражского периода, неплохие, но назвать их шедеврами все же нельзя. Художник с годами, как правило, не улучшается, а ей в год приезда в Прагу было уже семьдесят лет. Однажды на меня вышли ее соседи по ленинградской коммуналке, где она прожила несколько лет в 40-е годы, и прислали фотографии работ, оставшихся у них дома. Оказалось, что у нее были совершенно прекрасные портреты, а с пейзажами дела обстояли хуже. Недавно я получил фото одного из написанных ею в конце 1950-х портретов, который хранится в Италии. Он великолепен. В первом десятилетии прошлого века она была заметной художницей, училась в Академии художеств, участвовала во многих выставках, дружила с Исааком Бродским, Митрофаном Грековым, Степаном Колесниковым, на нее обращал внимание Валентин Серов. Думаю, если бы она не посвятила себя воспитанию детей, то стала бы гораздо более известной. Она, кстати, и сама сожалела, что забросила живопись и уехала в провинцию.

Т.С.: Вы работали над книгой более десяти лет. Были ли какие-то свидетельства, которые изменили ваше представление о Бурлюке и его семье?

Е.Д.: Таких свидетельств было довольно много. Я хочу по мотивам этих разысканий написать документальную повесть о судьбе братьев и сестер Давида, которые остались в России. По сути, только Давиду и Марианне повезло прожить долгую и относительно благополучную жизнь, а сложилось все так, потому что он по непонятной для многих причине решил уехать в Японию в 1920 году. Точнее, в Японию он уехал, потому что хотел продолжить свое сибирское турне и «заработать деньжат», а потом, спустя два года, почему-то отправился в Америку. При этом тот же Вацлав Фиала, за которого вышла замуж Марианна, говорил, что в Америку ехать бессмысленно, наши художники там никому не нужны, и если уж уезжать, то в Европу. Другой его друг, Виктор Пальмов, из Японии вернулся на родину. Надо сказать, решение Бурлюка действительно выглядит странно, потому что в начале 20-х художники его круга находились на гребне волны, а в Америке он поначалу был довольно растерян. Он писал в то время, что ему трудно составить целостное представление об американской жизни, настолько там все выглядит больше и глобальнее. Думаю, уехав, он таким образом бросил вызов сам себе: смогу или не смогу покорить Америку? Такого рода истории и противоречия при написании книги меня волновали больше всего. Еще один пример — отношения с советской властью. Бурлюк, как известно, ей глубоко симпатизировал, но после войны писал Константину Безвалю, брату мужа средней сестры Нади, что, «слава богу, я уехал, иначе головы бы мне не сносить». Но в конце 40-х он подал в советское консульство прошение о возвращении на родину. А спустя полгода, когда ответа не последовало, купил дом на Лонг-Айленде, еще один в Нью-Йорке, свой первый автомобиль и отправился в путешествие по Америке. Меня интересовали такие поворотные моменты, когда он вел себя не очень логично и последовательно. При этом удача сопровождала его всю жизнь. Например, был случай, когда их в Нью-Йорке выгнали из съемной квартиры за неуплату, а через несколько дней этот дом сгорел, и новые жильцы погибли. Так что, можно сказать, судьба его берегла.

Т.С.: Почему, несмотря на всеобщий интерес к русскому авангарду, именно Бурлюк оказался полузабытой фигурой?

Е.Д.: Для этого есть несколько причин. Во-первых, он был эмигрантом. Во-вторых, когда в СССР начал постепенно возрождаться интерес к авангарду, он жил в Америке, отношения с которой всегда были напряженными. Так что «чествовать» его было как-то не комильфо. К примеру, его мемуары «Фрагменты из воспоминаний футуриста», которые он отправил в Москву в 1929 году, опубликовали лишь в 1994 году. Когда в конце 1980-х возникла новая волна интереса к русскому авангарду, все погнались за более масштабными фигурами — Малевичем, Кандинским, а до Бурлюка очередь дошла не сразу. К тому же у многих до сих пор сохраняется довольно скептическое отношение к нему. Кем он был? Художником? Поэтом? Менеджером?

В Америке он принялся создавать, так скажем, коммерчески привлекательное искусство, позволявшее ему продаваться и зарабатывать на жизнь. Поначалу он там пытался играть в те же игры, которые прославили его в России и Японии, но вскоре выяснилось, что Америка не готова воспринимать столь радикальное искусство. Интерес к нему там зародился только в 40-е годы. Тогда Бурлюк принялся писать всех этих неопримитивистских коров, мужиков, баб, и дела его пошли на лад. Но в исторической перспективе подобные коммерческие приемы, мягко говоря, не добавили привлекательности его фигуре. Интересно, что сейчас среди подделок очень мало его ранних футуристических работ, зато с избытком хватает тех самых мужиков, баб и коров, которых очень легко повторить. Вероятно, по той же причине нам часто приходится слышать, что Бурлюк был слабеньким художником. Но это не так. А вообще, я считаю, что он ценен совокупностью своих качеств. Я для себя решил так: если уж Кандинский пригласил его участвовать в выставке «Синего всадника», значит, он был хорошим художником. С Кандинским сложно поспорить.

Т.С.: Удалось ли ему реализоваться в Америке? Стать частью американского художественного процесса?

Е.Д.: Поначалу он участвовал в основном в эмигрантских выставках, но довольно скоро осознал, что русская публика его не покупает — это всё люди бедные. Для меня главный показатель его состоятельности — звание академика. Он стал членом Американской академии искусств и литературы, а там совершенно звездный состав. Его друзья даже были уверены, что еще немного, и он бы вспыхнул, как Пабло Пикассо. Я в этом сомневаюсь, но, тем не менее, определенного признания он добился, хотя американским классиком так и не стал. Его работы находятся в собраниях крупнейших музеев — в МоМА, в Уитни, но в основном хранятся в запасниках. Пару лет назад я был в Уитни и заметил, что все его друзья — Джон Грэм, Мильтон Эвери, Аршил Горки, братья Рафаэль и Мозес Сойеры — висят в основной экспозиции, а он нет. Хотя многие из них считали его своим учителем — не потому, что он был старше, а потому, что они видели в нем мастера более высокого уровня.

Т.С.: Есть ли интерес к Давиду Бурлюку среди американских ученых?

Е.Д.: Мне практически ничего об этом не известно. Я бы сказал, что интерес к Бурлюку периодически вспыхивает в разных точках мира, но я не знаю, пишет ли о нем сейчас кто-нибудь в Америке. Скорее всего, нет. Думаю так, потому что поддерживаю контакт со многими исследователями. Зато у Бурлюка множество фанатов в России — в Уфе, в Тамбове… Да и всю Одессу я на него уже подсадил. Свойственная ему бодрость духа, умение находить выход из любой ситуации, огромная работоспособность и любовь к искусству не дает ему пропасть. Вдумайтесь: он же никогда нигде не работал, за исключением периода газетной работы в Америке, когда ему вообще кушать было нечего. А так он всю жизнь зарабатывал исключительно собственным творчеством, причем успел пожить в трех странах. Это надо уметь!

Т.С.: Вы пишете, что основной чертой характера Бурлюка был «инстинкт эстетического самосохранения». Не могли бы вы подробнее рассказать об этой идее? Почему именно она стала для вас ключом к пониманию героя?

Е.Д.: Эта мысль озарила меня примерно на седьмом году исследования бурлюковой жизни, когда я вдруг понял, что этот инстинкт и был его натурой. Все, что он делал, служило одной цели — остаться в памяти людей, рассказать о себе. С одной стороны, им, конечно же, двигала любовь к искусству, а с другой — вот это стремление оставить след в истории, амбиции, честолюбие — все, что присуще творческим людям. Можно сколько угодно произносить высокопарные фразы о том, что искусство делает мир лучше, но это понимание приходит на следующем этапе, когда амбиции уже удовлетворены.

Т.С.: Как мне кажется, всеобъемлющий характер творчества Бурлюка породил еще одну проблему: сейчас филологи занимаются его литературным наследием, искусствоведы — художественным, а обобщающих трудов очень мало. Вы себя к каким исследователям относите?

Е.Д.: Я постарался найти срединный путь. Рискну предположить, что следующая книга подобного рода появится нескоро, потому что такой подход требует глубокого погружения. Например, Владимир Поляков специально назвал свою прекрасную монографию «Художник Давид Бурлюк» и оговорился, что пишет только о художественной составляющей его творчества. Я решил так. Раз уж книги из серии ЖЗЛ публикуются без научного аппарата исследования (а я, мягко говоря, не очень люблю заниматься сносками, хотя почти всегда приходится), значит, надо пользоваться этой свободой. При этом я старался соблюсти две установки: во-первых, сделать книгу интересной даже для тех, кто ничего о Давиде Бурлюке не слышал, а во-вторых, избежать ошибок, которые мозолили бы глаза специалистам. Конечно, было непросто, но считаю, что во многом мне это удалось.