Круглый стол: 6-я Московская биеннале современного искусства

Арт-критики Валентин Дьяконов, Брайан Дройткур, Мария Кравцова и Катя Саттон, а также художники Таус Махачева и Хаим Сокол встретились в буфете павильона № 1 на ВДНХ, чтобы обсудить такую необычную 6-ю Московскую биеннале современного искусства и понять, как теперь им жить дальше.

Таус |  Хаим |  Брайан |

Катя |  Мария Кравцоваглавный редактор «Артгида» |  Валентин Дьяконовкуратор отдела «Исследования» Музея современного искусства «Гараж» |

Мария Кравцова: Я хочу начать с инсайда. В первый день биеннале мы грелись на солнышке на ступенях павильона, когда к нам подошел куратор биеннале Барт де Баре. Затянувшись сигаретой, он сказал, что собирается сделать в Москве проект, который, ни много ни мало, войдет во все учебники кураторского дела. И действительно, для Москвы это очень необычный проект. Мы имеем дело не с традиционным форматом выставки, а скорее с «Афинской школой», не с застывшей формой, а с неким процессом, который состоит из постоянных встреч, лекций, дискуссий и так далее. Процесс этот обрамляют художники, которые параллельно создают свои работы. Но, справедливости ради, надо заметить, что сама идея подобного формата вовсе не принадлежит Барту де Баре. Давайте вспомним несостоявшуюся «Манифесту 6» в Никосии на Кипре, кураторы которой — Антон Видокле, Мей Абу Эль-Дахаб и Флориан Вальдфогель — декларировали, что собираются делать не выставку, а точно такую же «академию». Впрочем, мы не знаем, как бы это в результате выглядело.

Хаим Сокол: В 2006 году Видокле собирался делать не просто школу, а школу, которая объединила бы две части одного города (сегодня остров разделен на греческую и турецкую части, а столица Кипра Никосия разрезана «зеленой линией» — буферной зоной ООН. — Артгид). И этот момент был принципиальным. В Москве нет противоречий, которые помешали осуществить проект Видокле на Кипре, поэтому сделать подобную школу здесь гораздо легче. В Москве нет внутреннего сопротивления подобному формату...

Таус Махачева: Я не соглашусь. Мне кажется, в нашей стране есть отчаянное сопротивление современному искусству, какой бы формат оно ни выбрало для своей презентации.

Х.С.: Я согласен, что современному искусству в целом в России сопротивляются, и чем дальше, тем успешнее. Но все-таки биеннале — вещь институциональная, она так или иначе находит себе место, и эта выставка — тому подтверждение. И, возможно, этот универсальный, если не сказать осторожный формат свидетельствует о том, что биеннале в частности и современное искусство вообще поддаются этому внешнему давлению, и опасения оппонентов современного искусства не оправдываются.

М.К.: О каких опасениях идет речь?

Х.С.: Когда люди, не вовлеченные в современные культурные процессы, слышат словосочетание «современное искусство», они сразу же начинают бояться, что сейчас им покажут нечто неприличное, страшное, вызывающее... А тут мы видим приличную, конвенциональную, осторожную и даже, можно сказать, эстетскую выставку. Выставку ни о чем...

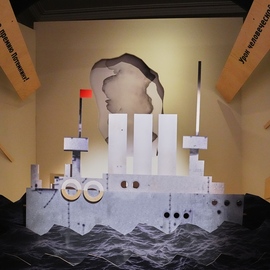

Брайан Дройткур: Мне кажется, это сопротивление становится очевидным в тот момент, когда ты входишь в центральный зал павильона № 1 ВДНХ и видишь, как отделенные от тебя стеклом реставраторы восстанавливают рельеф Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!» 1954 года. Реставраторы работают, советский народ радуется, а на фоне всего этого разворачивается биеннале. При этом художникам не дают даже ничего повесить на стену павильона, поэтому внутри его стен они возвели свои собственные, из строительных лесов и фанеры. Эта строительная эстетика делает очевидным тот факт, что проект с трудом уживается с пространством павильона, и именно школа является попыткой решить этот конфликт.

Появляется рабочий в синем комбинезоне: «Вы не могли бы пересесть? Нам нужно монтировать. Нам нужен стол. Если можно...»

Т.М.: Я не могу назвать эту биеннале абсолютно конвенциональной. На всех биеннале, где мне посчастливилось побывать, как правило, выставляют одни и те же работы, с одними и теми же инструкциями и невероятной страховкой. На 6-ю Московскую биеннале художники приехали для того, чтобы сделать работы, которые потом будут уничтожены. От Барта де Баре я услышала прекрасную историю про Люка Тёйманса, за день до начала биеннале Барт ходил по павильону с одним галеристом, который, глядя на картину Люка, вскрикнул: «Это же пять миллионов! Пять!» Но Тёйманс сделал эту работу не ради пяти миллионов, а из-за любви к процессу, может быть, ради наивной и банальной веры в искусство, которая, я думаю, объединяет всех нас. Работа просуществует, пока просуществует выставка, а потом исчезнет. Московская биеннале как событие существует в этот конкретный момент и совершенно оторвана от рынка. И разве в этом нет ценности? Нет радикализма?

Х.С.: Если мы считаем радикализмом отход от рынка, то да, для московской сцены такая дискурсивная площадка, на которой больше говорят, чем показывают, — действительно новый и радикальный формат. Но о чем, собственно, здесь говорят? Тёйманс нарисовал... Но зачем он это сделал? Я прошелся по экспозиции, и мне все, чисто эстетически, в рамках автономии, очень понравилось. И строительные леса, и руинированное здание, и как все это сочетается, и школа... Все это прекрасно! Проблема в другом. Такое ощущение, что космический корабль из прошлого в виде ВДНХ встретился с космическим кораблем из будущего в виде этой биеннале. Они, как когда-то «Союз» и «Аполлон», наконец, состыковались в далеком и чарующем космосе. А то, что происходит на Земле здесь и сейчас — процессы джентрификации, превращение того же ВДНХ в новое биополитическое пространство, война на Украине, падение рубля, цензура, миграционные процессы, практически узаконенный в нашей стране расизм, проблемы самоидентификации — где все это?! Может, я плохо смотрел, но я не увидел ничего этого на биеннале.

Т.М.: На этой биеннале много работ, которые затрагивают актуальную проблематику, — скажем, проекты Анастасии Яровенко, Алевтины Кахидзе или выступления экономистов, которые говорили о новом мире, не приводя при этом искусство даже в качестве примера. И именно это было интересно. Но все же главный аспект этой биеннале — это время, которое нужно инвестировать. Если зритель не готов инвестировать свое время, то биеннале действительно становится для него чем-то непонятным, площадкой, на которой что-то делают какие-то непонятные люди.

М.К.: Я хотела бы уделить внимание еще одному аспекту. Ты, Хаим, упомянул проблемы самоидентификации нашей страны, которые не нашли отражения в проекте Барта де Баре, Дефне Айас и Николауса Шафхаузена. Я хочу напомнить о том, как менялась идеологическая составляющая этой биеннале. Год назад, когда нам представили куратора Барта де Баре, тема биеннале звучала как «За прогрессивную Евразию». В контексте событий 2014 года, русского мipa и прочих приключений суверенной России, все это звучало несколько жутковато. Менее чем за год смысловые акценты сместились и «Евразия» отошла на второй план, а тема биеннале сегодня звучит как «Как жить вместе? Взгляд из центра города в самом сердце острова Евразия». Валентин Дьяконов в опубликованном в газете «Коммерсантъ» тексте связал этот отход от очевидного радикализма с тем, что под модную идею «Евразии» просто не нашли финансирования. Я связываю это с другим. За год многое изменилось, и такая многообещающая идея нового евразийства хотя и захватила многие умы, но так не смогла обрести каких-либо реальных форм, а сейчас уже не до нее.

Валентин Дьяконов: Я готов с тобой поспорить. Я абсолютно уверен, что именно усеченный формат биеннале и ее усеченное финансирование заставили отказаться от идеи «Евразии». Давайте вспомним, как строилась эта биеннале. Сначала у нее был один куратор (Барт де Баре) и три павильона, потом стало три куратора (Барт де Баре, Дефне Айас и Николаус Шафхаузен), а число площадок сократилась до одной. Дефне Айас — уроженка Турции, и для нее термин «Евразия» имеет негативные коннотации, потому что радикально-националистические партии Турции, как она сама мне об этом рассказывала, используют концепцию Евразии для экспансионизма: «Мы — Евразия и имеем право двигаться в любую сторону, расширяться куда угодно». Если бы у Барта де Баре было достаточно денег, он бы нам забахал красивую выставку про прогрессивную Евразию со скифами с раскосыми и жадными очами. Но бодливой корове бог рог не дает, и поэтому ему пришлось немного скорректировать свои амбиции, и скорректировать их в сторону очень правильного решения с точки зрения менеджмента. Пространство, в котором мы сейчас находимся, надо чем-то заполнять, как-то задействовать, что-то с ним делать, и самый дешевый способ — это эфемера: школы, семинары, и, извини, Таус, перформансы. Да, вы можете сказать, что делать разговорную биеннале — это очень прогрессивный кураторский жест. И ты, Таус, совершенно правильно говоришь, что самая главная инвестиция в эту биеннале — это время. Но у кого в Москве есть это время? Кто обладает этим ценнейшим ресурсом? Я работаю каждый день и не могу уделить биеннале столько времени, сколько необходимо, и мне кажется, что полноценно участвуют в биеннальском процессе только те, кто здесь работает. И с этой точки зрения перед нами грандиозная профанация.

Х.С.: Время, которое надо инвестировать в биеннале, — это очень серьезный классовый аргумент. Время — это привилегия. В этом смысле художники и все, кто так или иначе относится к искусству, обладают этой привилегией. Мы можем приходить сюда в любой момент, слушать лекции, проводить тут много времени, и с этой точки зрения мы относимся к привилегированному классу. То есть люди, которые роют ямы, убирают туалеты, стоят у прилавка или работают в офисе, этой привилегией не обладают, у них нет возможности присутствовать здесь одновременно с нами.

Катя Саттон: Те же самые вопросы обсуждались в контексте Стамбульской биеннале, которая открылась чуть раньше Московской. До последнего момента никто не знал, ни какие художники участвуют в проекте, ни где и какие мероприятия программы проходят. Стамбульская биеннале, точно так же, как и Московская, требовала постоянной включенности в процесс — грубо говоря, нужно было все время оказываться в нужное время в нужном месте. Все это очень дезориентировало. Многие просто обижались на Каролин Христов-Бакарджиев, которая прямо заявляла, что быть в Стамбуле во время превью биеннале — это привилегия: «Если вы сейчас здесь — это значит, вы в привилегированном положении, и значит, когда вы вернестесь, то сможете выстроить свою собственную систему впечатлений». Я выступаю с позиции скептика биеннале (я слишком много их видела) но мой главный вопрос к любой биеннале — для кого эта биеннале и чего мы от нее ждем. Очевидно, что эта конкретная биеннале была сделана, прежде всего, для ее непосредственных участников, которые могут жить в соответствии с ее внутренним расписанием. Но у меня и создается ощущение, что усилия кураторов были направлены на работу с social media. Физически на биеннале присутствовать вовсе не обязательно, мы можем зайти на YouTube, Tumblr, Facebook и всё увидеть.

М. К.: То есть, перефразируя Жана Бодрийяра, Московской биеннале не было, была медиасимуляция?

В. Д.: Да, Московская биеннале как медиасимуляция для западного зрителя, в частности. И в эту медиасимуляцию отлично встраиваются многие художники. Например, Лиам Гиллик, который находится где-то в Москве и каждый день присылает организаторам биеннале письма, в которых рассказывает о своих впечатлениях и переживаниях, пересказывает какие-то разговоры с барменами и все в таком духе.

К.С.: Да, при этом его никто не видел и я вообще не уверена, что он в Москве.

В.Д.: Письма Гиллика написаны так, чтобы мы не поняли, где он находится на самом деле, да это и неважно, потому что это еще один прикол для social media.

Б.Д.: Хочу заметить, что каждая биеннале полезна преимущественно участникам. Художники приезжают, знакомятся с другими художниками, кураторами, критиками, узнают о творчестве друг друга... И эта конкретная биеннале интересна, прежде всего, тем, что все общение происходит не на after party, не на ужине, а на самой площадке, на которой смешиваются монтажники, администрация, художники, и все они что-то делают вместе. И мне это нравится. Частью этого процесса может стать и зритель. Он может включиться в дискуссию или присоединиться к художникам, потому что многие проекты здесь — «Офис по обмену информацией», ток-шоу Мянь-Мянь, проект Аугустуса Серапинаса — призваны выстроить коммуникацию между зрителем и художником. И именно этим эта биеннале отличается от других.

Х.С.: Подобная модель в Москве была опробована в рамках проекта «Аудитория Москва» (Аудитория Москва. Эскиз публичного пространства. Белые палаты. Кураторы Екатерина Деготь, Иоанна Мытковска, Давид Рифф при участии Андрея Паршикова и Кати Щеки. Специальный проект 4-й Московской биеннале современного искусства, 2011. — Артгид). «Аудитория Москва» представляла собой пространство, в котором было рассредоточено какое-то искусство, и целый день в нем что-то происходило — встречи, дискуссии, диалоги… У этого проекта был подзаголовок «Эскиз публичного пространства».

М.К.: Это ценное замечание, но, рассуждая о Московской биеннале в этом ключе, мы не можем обойти стороной и опыт Киевской биеннале, которая в этом году также проходит в формате школы, то есть также выводит на первый план коммуникацию.

Х.С.: Говоря о Киевской биеннале, я прежде всего хотел бы рассказать о работе Павла Альтхамера. В центре Киева есть покрытая лесом гора, в центре которой Альтхамер поставил шатер из веток. Он сидел рядом, выпивал, можно было туда приходить и обращаться на разные темы или рисовать на холстах, которыми были обернуты стволы деревьев. Я провел в этом месте всего один вечер. Собравшиеся вели непринужденный разговор обо всем на свете, и мне показалось, что это формат гораздо более симпатичный, чем формат, который обычно задается институционально.

В.Д.: У меня вопрос к Таус. У тебя есть ощущение, что все участники биеннале работают на какую-то main goal, большую цель?

Т.М.: Да.

В.Д.: В чем конкретно заключается эта цель?

Т.М.: Это звучит банально, но процесс искусства имеет такую же ценность, как и финальный результат, и, возможно, даже бóльшую ценность.

Х.С.: Это теория множества. Вопрос лишь в том, реализуется ли эмансипаторный потенциал этого множества. Когда я вам рассказывал про Павла Альтхамера, я совершенно не хотел подчеркнуть какую-то пионерскую романтику и сидение вокруг костра и пение под гитару.... Проект Альтхамера я привел скорее в качестве позитивного примера того, как можно внутри институциональных рамок создать нечто неформальное. С одной стороны все это меня невероятно притягивает: я люблю учиться, сидеть, слушать и участвовать. Но во всем этом зачастую есть какой-то сектантский дух, формализм и партийность. Меня привлекла неформальность, которая была задана этим шатром, живой разговор, в котором меня зачаровывало то же самое, что зачаровывает в романтике московских мастерских 1970-х. Но в целом Киевская биеннале в своем стремлении охватить необъятное, по-моему, повторяла ошибки Московской биеннале периода расцвета империи, — 120 проектов, но это совершенно отдельный разговор. Но и Киевскую, и Московскую биеннале объединяет, на мой субъективный, немного поверхностный взгляд, их некая чужеродность среде, колониальность. В Киеве это заметно даже в большей степени, потому что эта невероятно раздутая при отсутствии ресурсов биеннале так и не затронула реальных проблем, которые переживает сегодня Украина. Да, было сказано много правильных слов, показано много правильного искусства, но про реальную жизнь так и не было ничего сказано. Тем временем на Украине идет реальная война, на Майдане проходят митинги, а в умах украинцев невероятная каша. На Майдане какой-то дед на митинге толкал по-украински речь, в которой он одновременно апеллировал к конституции и цитировал Сталина. Никто не замечает подобных противоречий.

В.Д.: А мне все это кажется абсолютно релевантным, я за колониальность. Мне кажется, что абстрактная Британская империя современного искусства обязана и, более того, имеет полное моральное право править туземцами, если на то у нее есть ресурсы и если эти самые туземцы готовы принести присягу этой империи. В этом нет ничего страшного, не надо прятаться за слово «колониализм» и испытывать white man guilt. Заметим, что у нас до сих пор не было ни одного русского куратора основного проекта биеннале. Нет, it’s OK…

Т.М.: Комиссар из России.

В.Д.: И мне кажется, это как раз та проблема, которую нам надо срочно решать. Комиссар Московской биеннале не должен быть русским! Комиссар должен гражданином нашей абстрактной Британской империи современного искусства.

Б.Д.: И как он будет работать с Министерством культуры?

В.Д.: Очень просто. С точно таким же акцентом, как у тебя, он просто придет в наш Минкульт и сразу получит необходимый бюджет! Но вообще-то не это главное. Меня очень заинтересовала реплика Хаима про эмансипаторный потенциал. Что Московская биеннале может сказать нам про эмансипаторный потенциал современного искусства? Я-то считаю, что он близок к нулю. Не только потому, что биеннале такая, какая она есть, а просто потому, что это проект, который не может уже больше поддерживаться никакими силами. Его эмансипаторный заряд уже отрефлексирован, переотрефлексирован. На самом деле всем понятно, что с точки зрения эмансипации это очень мертвая штука.

Б.Д.: Екатерина Деготь в посвященной «Манифесте» статье уже поставила крест на этой идее, написав, что современное искусство не имеет эмансипаторного потенциала, зато может прекрасно работать на консервативные государства.

В.Д.: Но есть инвестиционная миссия, и миссия вот этой самой абстрактной Британской империи современного искусства, которая приносит порядок. Может оказаться, что эмансипация происходит через порядок, а не через хаос презентаций.

Х.С.: Подожди, порядок — это опасное слово.

В.Д.: А Евразия — не опасное слово?

Х.С.: Потому что один немецкий парень тоже хотел принести новый порядок…

В.Д.: Много разных парней, немецких и британских, хотели, и некоторые американские тоже...

Х.С.: Мне кажется, что ставить крест на эмансипаторной возможности современного искусства — это подыгрывать реакционным силам. Мы, конечно, можем сказать: «Ну да, не получилось. Ну не шмогла я, не шмогла»… Но после этих слов чем мы должны заняться? Оформлением? Восстановить ВДНХ в былой красе и славе? Но как раз этот потенциал, пусть очень робкий, он, как мне кажется, должен присутствовать, особенно в том случае, когда речь идет о взаимодействии с какими-то важными, болезненными точками. Сейчас работа художника должна напоминать не работу хирурга, который действует скальпелем, а скорее работу мастера иглоукалывания. И этой тонкой иголочкой мы можем попасть в какие-то очень важные точки. В начале нашей беседы мы затронули тему множества: когда это множество реализуется именно как некое прогрессивное множество, а не как унылое множество, в котором мы существуем в современном мире? Потому что Паоло Вирно — на мой взгляд, гораздо более мрачный автор, чем Агамбен, — описывает некое множество, революционный потенциал которого находится где-то очень далеко. Мы в нем существуем, но когда наши политические навыки станут востребованы или когда мы сделаем их востребованными?

В.Д.: Мне интересен постоянно присутствующий горизонт некой революции, который характерен для огромного количества кураторов и художников. Я постоянно слышу про революционные горизонты, которые где-то должны реализоваться, а прихожу на Московскую биеннале и думаю: what the fuck?! Вы о чем вообще, ребята? Ну выставка, хорошая, нормальная выставка. Хорошие нормальные диалоги происходят на этой площадке. Но что дальше? Все нормально, все прекрасно в профессиональном сообществе, все чувствуют себя частью общего процесса. Но какой здесь утопический потенциал? Новой социальности? Просвещения? В чем весь этот цивилизаторский пафос?

Т.М.: Чтобы ответить на этот вопрос, я процитирую свою маму, которая говорит, что художники — это такие зверьки. Они чутко улавливают политические, экономические изменения и могу отрефлексировать свои ощущения. И очень часто именно художники являются этаким маркером того, чего стоит ожидать от нашего времени. Конечно, тут не идет речь о сверхмиссии.

М.К.: На мой взгляд, представление о том, что художник является медиатором духа времени, — милая романтическая иллюзия. Более того, я вижу, что художники сегодня расстаются не только с этой иллюзией, но и с иллюзией своего влияния, потому что акторами, а заодно и ньюсмейкерами становятся люди из других сфер. Мне сегодня интереснее читать не рецензии на выставки, а сайт Института Карнеги (не тот Карнеги, который про то, как заводить друзей, а другой), специалисты которого анализируют политические и геополитические процессы.

В.Д.: Вот и Хаим говорил, что на Майдане жизнь…

М.К.: …а на биеннале не жизнь, а имитация этой жизни. Я вижу, как день за днем художник теряет голос, перестает быть выразителем поколения.

Т.М.: Я так не думаю. Но то, что потоки информации меняются, — это правда, но это в конечном счете ведет к расширению поля современного искусства.

К.С.: Напомню, что заголовок биеннале «Как жить вместе»…

Х.С.: В этом как раз и проблема.

Б.Д.: Гройс сказал, что жить вместе надо, как живут враги. Не должно быть порядка, а должно быть постоянное сопротивление. Не конфликт, а диссенсус.

Х.С.: Это то, что подразумевает Рансьер, когда говорит, что консенсус — это конец политики. Реальная политика — это диссенсус.

В.Д.: Безусловно, не должно быть консенсуса. Наша главная задача — его не достигать. Но это наш маленький диссенсус внутри этого павильона, такая вот буря в стакане, которая никуда не выплескивается. А настоящий диссенсус, такой мрачный, негативистский, апокалиптический диссенсус, связанный с падением рубля, войной и прочими ужасами, — он как-то не рефлексируется, его здесь нет. И это хорошо, это прекрасно.

Х.С.: Однако, все, что вы перечислили, все равно сдерживается каким-то идеологическим консенсусом. В обществе все равно есть какой-то среднестатистический уровень патриотизма, оптимизма, веры в наше прекрасное нефтяное будущее.

В.Д.: Слушайте, ну есть же социальный габитус, в котором принято быть оптимистом, если ты находишься в ситуации испускания ритуального крика. Неважно, в компании своих собутыльников, на работе или где-то еще. Этот ритуальный крик может быть очень громким, как в сталинское время, но когда он заканчивается, люди начинают друг друга реально гасить. Нужно уже понять, что даже в сталинское время не было никакой четкой линии партии. Политика все время разъезжалась под видом консенсуса. Консенсус — это всегда фикция, которая выгодна тем, кто ее поддерживает или вынужден ее поддерживать. Я же не об этом говорю, а о том, что находящиеся под этим ритуальным криком сейчас слои дико антагонистичны. Сейчас идет война всех против всех и, как мы уже проговаривали в самом начале нашей беседы, в обществе существует отторжение современного искусства. Но на самом деле никакого отторжения нет — есть равнодушие. Любой каприз за ваши деньги.

Х.С.: На мой взгляд, в искусстве должен сохраняться утопический и, если угодно, идиотский импульс. Нужно быть идиотом.

В.Д.: Но идиотом полезным! Есть же полезные идиоты, как называли попутчиков советской власти.

Х.С.: Я бы говорил скорее о трагическом идиоте. Идиоты разные, и большинство из них, что особенно характерно для России, все банализируют и переводят в шутку и клоунаду. «Камеди Клаб» может петь песни про Путина — и ничего, все смеются. Пока это смешно — это нормально. Как только все переходит в трагедию, то сразу же становится неприятным, неудобным. А нужен нам такой вот трагический идиот, который играет идиота в самом неподходящем месте, прошу прощения за пафос.

В.Д.: К сожалению, я не вижу этого идиотизма на Московской биеннале. Разве что группа «Безудержные» в павильоне Кавказа продемонстрировала нам идиотизм высочайшей пробы, в котором отразилась вся история ВДНХ, и 1930-е, и 1990-е и наше время, которое зачастую описывается выражением «фальшак со стразами».

Х.С.: А также игра с чудовищными стереотипами, самоэкзотизацией.

В.Д.: Махровая, причем. И это тоже колониализм такой своеобразный.

Т.М.: Узнаю, кто это сделал, — убью!

М.К.: Последний вопрос: есть ли у нашей биеннале будущее? На наших глазах она практически растворяется в воздухе, лишаясь своего материального основания. Форма конвертируется в слова, а слова исчезают. Будет ли у нас седьмая биеннале? Находясь в этом помещении, я постоянно ощущаю дежа-вю: мне кажется, что я вернулась на десять лет назад и передо мной 1-я Московская биеннале современного искусства. Есть между этим местом, павильоном № 1 ВДНХ и Музеем Ленина нечто общее. Мне даже начинает казаться, что все это неслучайно и комиссар биеннале Иосиф Бакштейн специально так красиво закольцевал историю биеннале: с чего все началось в 2005 году, туда все фактически и вернулось в 2015-м. На этом, собственно, историю Московской биеннале можно закончить. Причем закончить красиво. Мы десять лет жили с биеннале, но так и не смогли, по сути, ответить на вопрос, нужна ли Москве биеннале и для чего здесь она.

К.С.: Я уже говорила о том, что скептически отношусь к самой идее биеннале и считаю, что современности нужна не биеннальская, а какая-то другая система, другой формат репрезентации современного искусства обществу. Все эти национальные павильоны в Венеции — что мы хотим этим сказать? Что оно просто было? Зачем тратить столько денег? Я раньше об этом не думала, но если, как говорит Таус, акцент делается на процессе, тогда то, что мы видели в национальных павильонах, во многом кажется пусканием пыли в глаза.

Б.Д.: Ну если средства в бюджете есть, значит, их надо потратить, чтобы показать, что мы что-то сделали! И в этом смысле биеннале может продолжаться до конца государства российского. Но в целом я согласен, что на этой биеннале было бы хорошо закончить. В отличие от остальных Московских биеннале здесь есть какое-то живое пространство, здесь впервые кураторы работают вместе, а не просто каждый сам по себе, и именно поэтому эта биеннале хорошо смотрелась бы в качестве заключительной.