Иван Чуйков: «Красота — это самым простым и коротким путем решенная задача»

Иван Чуйков (1935-2020) — классик современного русского искусства, один из героев советского художественного «подполья». Сын ученицы Роберта Фалька художницы Евгении Малеиной и академика Семена Чуйкова, чье полотно «Дочь советской Киргизии» тиражировалось даже в школьных учебниках, Иван Чуйков отказался от официальной карьеры советского живописца. Ради заработка он учил живописи по переписке в Заочном народном университете искусств, потом работал в Художественном комбинате, где рисовал пейзажные задники для сельских клубов, но настоящая жизнь происходила в мастерской. С середины 1970-х Чуйков участвовал в квартирных выставках, а с 1979 года — в издании посвященного неофициальному советскому искусству журнала «А–Я». Чуйков принадлежит к кругу тех, кого в первом выпуске «А–Я» философ Борис Гройс объединил термином «московский романтический концептуализм». Но в отличие от многих его коллег, «советское» и «политическое» в меньшей степени интересовало Чуйкова. Многие годы последовательно и методично он исследует внутреннюю проблематику искусства: проблемы картины, ее деконструкцию, соотношение иллюзии и реальности, которое рассматривается в ставшей визитной карточкой мастера серии «Окна». Мария Кравцова поговорила с художником о свободе выбора, поисках «красоты», первых «окнах» и допросах в КГБ.

Дмитрий Пригов, Иван Чуйков, Виктория Мочалова и Илья Кабаков. Источник: facebook Ивана Чуйкова

Дмитрий Пригов, Иван Чуйков, Виктория Мочалова и Илья Кабаков. Источник: facebook Ивана Чуйкова

Мария Кравцова: Ваши родители видели вашу эволюцию — как они к этому относились?

Иван Чуйков: Отец очень верил в мой талант, но талант живописный, и очень огорчался, что я держу его втуне и даже, по его мнению, гублю. Но все же, хотя он и обличал в своих статьях абстракционизм, на меня он не давил, потому что верил, что я работаю честно и искренне. Родители учились во Вхутемасе, а мама даже какое-то время у Малевича — правда, я ее об этом никогда не спрашивал, и сама она не вспоминала. Рассказывала только, что у нас до войны была рукопись Малевича, которая исчезла во время эвакуации.

М.К.: Вы не раз говорили, что в молодости для вас были важны поиски красоты. Что вы подразумевали под словом «красота»?

И.Ч.: Когда я учился в Суриковском институте, самым важным в картине считалось «что», то есть сюжет. В противостоянии этому родилась идея того, что важно не «что», а «как». Красоте мы учились у западного искусства — в моем случае я ориентировался на Сезанна, «голубого» и «розового» Пикассо, Модильяни. Я мог небольшую картинку писать месяцами, я должен был попробовать все варианты цвета и фактуры — это выродилось в маньеризм. При этом я очень оберегал себя, старался ни на кого не походить. И это была ловушка. Потому что опасаться влияний — это значит никуда не двигаться.

И вдруг я понял, что писать так нельзя, и четко для себя сформулировал: никакой деформации, никаких произвольных цветов. Я начал пытаться делать объемные вещи, но в этих первых работах с иллюзией пространства объем не работал — должна была быть плоскость как точка отсчета, чтобы объем заработал, а цвет должен быть элементарный, органичный — небо голубое, трава зеленая. Главной для меня стала идея простоты, то есть прочь изыски оттенков, фактуры и т. д., так, чтобы на уровне исполнения это мог сделать любой. Я намеренно поставил себя в жесткие рамки, и они оказались спасением. Именно в этот момент я почувствовал себя свободным и начал писать быстро и много. Cейчас для меня красота — это чисто, самым простым и коротким путем решенная задача. Как в математике. Если задача принципиальная и важная, а решение минимально и убедительно, то это и красиво, причем для всех.

М.К.: Как я понимаю, именно тогда появились первые «окна», ставшие вашей визитной карточкой?

И.Ч.: В 1968 году я был в гостях у приятеля и, уходя, увидел сложенные на лестнице старые оконные рамы. Я прихватил парочку и потом сделал из них две работы. Первое «окно» было написано в стилистике манерной и сюрреалистической: в каждой створке пейзаж — морской, с деревьями и зимний. А следующее «окно» ознаменовало переломный момент в том, что я делаю. Я как бы наложил на оконную раму пейзаж Айвазовского. Мне тогда и в голову не приходило, что я работаю с теорией Альберти — картина как окно в мир. Эти слова Альберти вспомнились позже. Сначала появляется образ, я его воплощаю, а потом начинаю рефлексировать и нахожу ему объяснение. Совместив картину — окно в мир и настоящее окно, — я столкнул реальность и иллюзию. Но при этом настоящей иллюзией является окно — оно приглашает войти, а живопись не пускает. То есть картина отнюдь не окно в мир, и уж, во всяком случае, не только.

М.К.: Как вы вошли в круг концептуалистов? Мне рассказывали почти анекдотическую историю про вас и художника Виктора Пивоварова: вы были знакомы, вместе распивали чаи, слушали «Голос Америки», но долгое время даже и не думали поинтересоваться работами друг друга.

И.Ч.: Это был 1968 год. Наши жены, которые были знакомы, встретились в автобусе. Мы начали приятельствовать, но действительно как-то без разговоров об искусстве. Я видел ранние Витины работы — тогда они были очень точно написанными, достаточно манерными и очень похожими на его детские иллюстрации. Почему он не интересовался мной, тоже совершенно понятно: я был сыном академика, окончил Суриковский институт, и он примерно «представлял», что я могу «делать». Потом Пивоваровы переехали. Но через несколько лет он сам попросил показать ему мои работы. Видимо, до него дошли какие-то слухи. Я его пригласил в мастерскую, Витя посмотрел и сказал: «Это событие! Надо Илью позвать!» — и побежал за Кабаковым.

М.К.: «Окна» появились в 1960-х, но впервые вы показали их в кругу близким вам по взглядам людей только в 1976 году.

И.Ч.: Художника узнают только благодаря выставке. Первая выставка — это инициация. Та однодневная выставка в мастерской Леонида Сокова остается для меня одним из самых светлых жизненных впечатлений, несмотря на то, что потом у меня было много больших важных выставок. К тому же эта выставка была связана с преодолением страха: у подъезда дежурили «топтуны», которые фотографировали пришедших.

М.К.: Формально вы считаетесь концептуалистом. Вы согласны с этой дефиницией?

И.Ч.: Это же все условно. Многие художники, которые считаются концептуалистами, вовсе никакие не концептуалисты в терминах западного искусства — наши художники работали с другим материалом и с другой традицией. Концептуализм предполагает не создание мифа, а его исследование, а Кабаков, например, только и занимается тем, что создает миф. С этой точки зрения я больший концептуалист. Ведь я занимаюсь внутренними проблемами, анализом искусства. Кабаков тоже этим занимается, но все же он признан мировым сообществом именно за созданный им миф о коммунальной жизни. В первом номере «А–Я» Борис Гройс объяснил, почему он объединил нескольких московских художников общим термином «концептуализм», да еще с эпитетом «романтический». Прежде всего он имел в виду некоторую мечтательность и устремленность этих художников в бесконечность. С этим я согласен, но не вижу иных параллелей с тем, что делали другие художники этого круга.

М.К.: Когда в ваших работах появился текст?

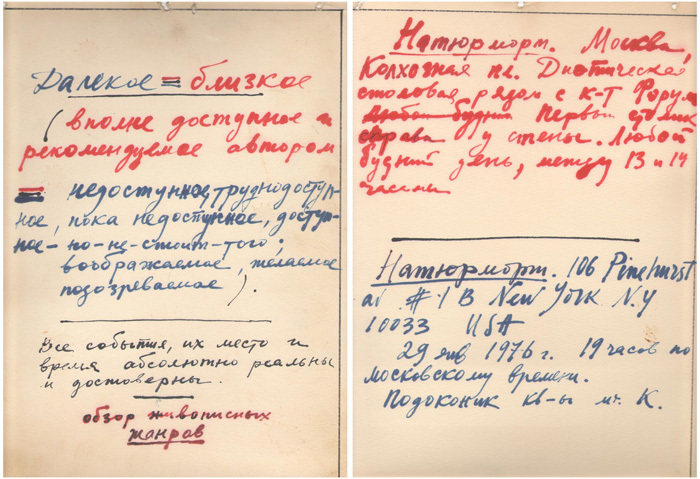

И.Ч.: С 1970-х я начал перерисовывать фрагменты плакатов и уличных стендов, на которых, само собой, были буквы. Но текст в этих работах играл совершенно иную роль, чем в работах других концептуалистов. В моем случае это были части изображения, которые отсылали к конкретному объекту. Я сделал первую в нашем круге чисто текстовую работу. Это был объект «Далекое-близкое» на выставке в мастерской Сокова. Тетрадь, на страницах который я вместо изображения давал описания близкого — того, что можно увидеть, и далекого — того, что невозможно увидеть или возможно, но не стоит того, воображаемого, желаемого... Описания, как и в живописи, были разделены по жанрам: натюрморт, батальная живопись и т. д. Например, «близкое» в жанре натюрморта: «Столик слева от входа в кафе на Сущевке, напротив театра “Форум”, в 7 часов вечера». Можно пойти и посмотреть. «Далекое» — «подоконник в квартире мистера К. (художника Александра Косолапова. — Артгид) в Нью-Йорке». Это можно было представить, но увидеть нельзя. Но оказалось, что абсолютно никто не был готов к такому искусству. Я видел, как эту тетрадь листали, но не вчитывались, а сегодня никто даже не может вспомнить, что этот объект был на выставке.

М.К.: А когда и в связи с чем появилась концепция фрагмента?

И.Ч.: Когда я решил что с «окнами» мне все понятно и неинтересно, меня охватил ужас, что я ничего не придумаю и ничего больше не сделаю. Но в этот момент мне попалась на глаза афиша выставки Рембрандта, на которой крупно был дан фрагмент его работы, с фактурой, с бликами на ней. И вдруг я понял, как работает это фрагмент! Сначала я начал делать отдельные фрагменты, потом перешел к совмещению различных языков и кодов. Потом появилась работа, состоящая из семи частей-фрагментов: моего «окна», полотна Мазаччо, картины Матисса, футбольного плаката, работы советского живописца Константина Максимова «Сашка-тракторист», уличного стенда с призывами «Вперед!». И последним фрагментом был фрагмент первого фрагмента. Я показывал эту серию молодому художнику Максиму Кантору и его отцу. Они посмотрели и сказали: «Живописно, конечно, мощно, но не может же быть пропагандистский плакат так же хорош, как Мазаччо, либо Мазаччо такое же говно». Я пытался объяснить, что на уровне живописной практики они равны, а все остальное — человеческая оценка. Но не удалось.

М.К.: Сейчас пересматривается миф о неофициальном искусстве. Если раньше к поколению неофициальных художников относились как к абсолютно героическому, то сегодня можно услышать, что, несмотря на конфликт с властью, у них были и хорошие заработки, и выставки за рубежом, их работы покупали иностранцы.

И.Ч.: На самом деле это действительно миф. Но сейчас складывается миф другой. Нас действительно преследовали: меня дважды вызывали в КГБ, не давали делать выставки, но, с другой стороны, это время было для нас чудовищно комфортным, оранжерейным. Все друг друга любили-уважали, и не было цензуры рынка, как сейчас.

М.К.: В связи с чем вами заинтересовался КГБ?

И.Ч.: В конце 1970-х в Париже художник Игорь Шелковский познакомился со швейцарским бизнесменом Жаком Мелконяном, который купил у него работу. Сначала Мелконян носился с какими-то безумными идеями открыть кафе и показывать в нем работы русских художников, но Игорь уговорил его дать денег на издание журнала. Шелковский сообщил об этом проекте Алику Сидорову и мне. Мы, в свою очередь, рассказали об этом Сокову и Римме и Валерию Герловиным. Такой компанией придумали название «А–Я», и первый номер Игорь сделал из материалов, которые увез с собой в эмиграцию после выставки в мастерской Сокова в 1976 году. Этот первый номер вызвал дикое раздражение наших заслуженных нонконформистов. Эдик Штейнберг говорил: «Да-а-а, свою площадку делаете». Тогда он отказался участвовать в журнале, а теперь говорит, что мы его туда просто не брали. Алик занимался организационной работой, а я контактами с художниками. Переписка с Игорем шла через туристов и студентов-славистов. Некоторые письма не доходили, впоследствии они обнаружились в КГБ, мне их показали на одном из «приемов».

М.К.: Я знаю, что некоторые художники, работы которых были напечатаны в журнале «А–Я», впоследствии испытывали давление со стороны КГБ и были вынуждены написать и послать главному редактору «А–Я» официальные отказы с просьбой не печатать более о них материалы в этом «антисоветском издании».

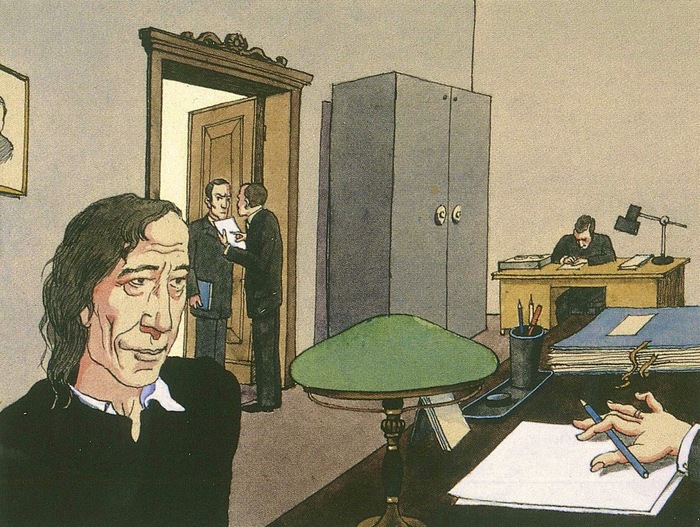

И.Ч.: Отказ, в некотором роде, был и от меня — в устной форме. В КГБ меня вызывали дважды. В первый раз в 1979 году одним похмельным утром мне позвонил человек, назвавшийся Алексеем Ивановичем, сказал, что он из Комитета государственной безопасности и хотел бы со мной побеседовать.

— Приходите к гостинице «Москва» в четыре часа, я буду в сером пальто, — сказал он. Я положил трубку и подумал: «Какого черта? Почему я должен идти, куда мы пойдем вместе, в ресторан? Скорее всего, меня там сфотографируют, а потом будут предъявлять эти фотографии как свидетельство моего сотрудничества с органами». В общем, я решил не ходить, но через полчаса после назначенного времени он снова позвонил и сказал:

— Как же так, Иван Семенович, почему же вы не пришли?

Я ему ответил:

— Хорошо, я согласен с вами встретиться, но пусть это будет официально!

— Ах, вот как! — сказал он с раздражением. — Я хотел сделать, как удобно вам, но раз вы не хотите, тогда приходите в приемную!

М.К.: Вас принимали в знаменитом «Синем домике» — модерновом особняке рядом со зданием КГБ?

И.Ч.: Нет, в здании на Лубянке. «Алексей Иванович» меня встретил и повел к себе в кабинет.

— Как отец? — спросил он меня. — У него же сейчас сессия в академии? Потом мы сели, он предложил мне курить, пепельницы не было, и он свернул кулек из бумаги, а потом перешел к делу:

— Иван Семенович, в последнее время ваше имя часто появляется в зарубежных источниках и используется в антисоветских целях.

После этого он показал мне журнал «А–Я». Я сказал, что не могу контролировать некоторые процессы — в мою мастерскую часто приходят люди, смотрят, иногда фотографируют мои работы, а что потом они делают с этими фотографиями, я не знаю. Он посмотрел на меня и сказал:

— Не получилось с вами разговора.

И тогда я понял, что это была вербовка. В КГБ думали, что я, сын академика, случайно попавший в «плохую компанию», испугаюсь и соглашусь сотрудничать с ними.

М.К.: То есть в первый раз от вас не требовали писать никаких отказов.

И.Ч.: Второй раз меня настоятельно пригласили в КГБ в 1986 году. Я подготовился, Алик Сидоров дал мне книжечку Владимира Альбрехта «Как вести себя на допросах». Но когда я им снова рассказал историю о том, что не могу контролировать зрителей, которые делают фотографии моих работ, они покивали головами и предъявили мне два письма — одно мое же к Шелковскому, а второе — письмо из Нью-Йорка работавшему в Москве американцу. В своем письме я рассказывал Игорю о знакомых художниках и происшествиях в связи с журналом, кто что сказал, что сделал. Во втором советовалось московскому американцу доставать наши работы, «а мы их потом хорошо толкнем, вот Норман Додж только что хорошо купил работу Чуйкова за 6 тыс. и эти деньги пошли на издание журнала «А–Я». То есть оказалось, что я не только организатор, но и спонсор журнала. В КГБ требовали от меня письменного отказа сотрудничать с журналом. Я отказался, сказав, что не знаю, как они потом будут использовать эту бумагу. «Вас почему-то не беспокоит, что вас используют в самых гнусных антисоветских целях, а это беспокоит!» — возмутились они. Я ушел, но через некоторое время они мне перезвонили с угрозами и спросили, напишу ли я отказ. Я позвонил Игорю и попросил не печатать материалов про меня в следующем номере. «Уже поздно», — сказал Игорь. «Ну и хорошо!» — ответил я.

М.К.: Как вы думаете, как ваши работы воспринимаются сегодняшними зрителями?

И.Ч.: Мне всегда казалось, что я рациональный и понятный художник, причем понятный до такой степени, что иногда хотелось сделать что-нибудь позаковыристее. Но недавно я увидел передачу «Школа злословия», в которой ведущая Дуня Смирнова и коллекционер Игорь Маркин в один голос утверждали, что я такой непонятный, такой странный художник. Мне непонятно, что во мне непонятно. А что касается зрителя — я считаю, что он всегда прав. Не в своих, конечно же, интерпретациях искусства, а в том, что он всегда может отвернуться и уйти.