Игорь Шпаньол: «Изменилась не только Восточная Европа — Запад тоже стал другим»

Крупнейшая коллекция послевоенного восточноевропейского искусства — около 200 работ с 1960-х годов до наших дней — приехала в Москву из Музея современного искусства Любляны и сегодня экспонируется в рамках одного из лучших кураторских проектов сезона — выставки «Грамматика свободы / пять уроков. Работы из коллекции Arteast 2000+» в Музее современного искусства «Гараж». Накануне вернисажа Валерий Леденёв встретился с куратором люблянского музея Игорем Шпаньолом, чтобы узнать, как создавалась коллекция Arteast 2000+, какие изменения претерпела за последние 20 лет восточноевропейская идентичность и почему министр культуры Словении Юлияна Бизьяк Млакар так и не приехала в Москву на открытие выставки о свободе художественного и политического выражения.

Игорь Шпаньол. Фото: Валерий Леденёв

Игорь Шпаньол. Фото: Валерий Леденёв

Валерий Леденёв: Расскажите о Музее современного искусства в Любляне (оригинальное название — Moderna Galerija. — «Артгид»). Чем был музей на ранних этапах своего существования и как изменился после обретения Словенией независимости?

Игорь Шпаньол: Сам музей создавался еще в 1930-е годы, и здание, в котором он располагается, — единственное в Словении, изначально проектировавшееся словенским архитектором Эдвардом Равникаром как музейное. Остальные художественные институции занимают площадки, построенные для других целей и позже переоборудованные для экспонирования искусства. Строительство музея завершилось уже после Второй мировой войны, и он функционировал как «младшая сестра» Национальной галереи в рамках государственной программы по поддержке культуры. Своя так называемая Moderna Galerija была в те времена в столице каждой из стран, входивших в Югославию (С 1947 года в федеративное государство Югославия входило 6 государств: Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Хорватия, Словения, Македония. — «Артгид»).

Коллекция пополнялась в основном работами национальных художников, начиная с местной версии импрессионизма начала 1920-х, и авторов, связанных с Югославией. Когда Словения получила независимость в 1991 году, музей автоматически стал государственной институцией, отвечающей за современное искусство. С этого момента мы начали задаваться вопросом, какой может быть наша профессиональная стратегия в изменившемся геополитическом контексте, и в результате решили пойти на существенные изменения внутри музея. Вместо того чтобы просто репрезентировать различные стили и направления в искусстве, мы выбрали более дискурсивный подход, позицию большей включенности в политические, социальные и экономические проблемы, которые окружали нас и наших соседей. Начало и середина 1990-х — и в особенности период войны (Югославские войны — серия вооруженных конфликтов в 1991–2001 годы на территории бывшей Югославии. — «Артгид») — стали для нас временем очень интенсивной работы. В конце 1990-х появилась идея создать коллекцию искусства стран Восточной Европы, а также построить для ее экспонирования отдельное здание.

В.Л.: Каким образом менялась коллекция самого музея до открытия коллекции Arteast 2000+?

И.Ш.: Какие-то изменения, безусловно, имели место, но не как результат целенаправленной работы, а больше как чистая случайность. Речь не столько об искусстве, сколько об особом обрамлении (frame) и контексте в целом. Сейчас, например, мы включаем в наши выставки и музейные экспозиции даже те работы или их документацию, которые не считались произведениями современного искусства на момент их попадания в коллекцию. Вещи, значимость которых для понимания художественного процесса (равно как и современного искусства вообще) стала ясна лишь через какое-то время, после того как изменился контекст в целом. Для нас существует «присутствующее» (present) и «присутствие» (presence). «Присутствующее» — это те работы, что появляются сейчас, а также работы, созданные в течение последних двух-трех лет. А «присутствие» — как раз те самые вещи, которые прибрели дополнительный и порою весьма важный смысл лишь по прошествии времени.

В.Л.: И каким образом это отражается на экспозиции?

И.Ш.: Мы выставляем вместе как местных, так и зарубежных художников и не ранжируем работы по какому-либо формальному признаку. Для нас важно производство знания и наличие четкого высказывания, мы пытаемся увидеть неочевидные связи и объединить разные проекты небанальным образом. К тому же в свое время мы решили не следовать линейным нарративам, а вместо этого задались вопросом относительно самого представления о времени. Постоянные коллекции часто экспонируются по хронологическому принципу, и время таким образом мыслится как само собой разумеющаяся категория. А нас интересовали различные времена. Мы разбили коллекцию на десять блоков, каждый из которых соответствует определенному пониманию проживаемой темпоральности. Речь не только о «живом» опыте, как в случае перформанса, но и о реальном времени каждого конкретного проекта. Это может быть время как идеология, время как нечто довлеющее над нами, как прошлое и будущее и так далее.

Мы не стремимся подражать доминирующему западному нарративу и западным представлениям об истории искусства. Мы стремимся учиться у художников и структурировать нашу работу согласно тем стратегиям, которые когда-то уже были ими испробованы. Еще в недавнем прошлом арт-система не существовала в том виде, в каком мы знаем ее сейчас, и художникам приходилось самоорганизовываться, чтобы компенсировать отсутствии необходимых институций и рынка. С их стороны это было своего рода институциональной критикой. В 1960-е художники находили очень интересные способы демонстрации своих работ публике. Они показывали их в неофициальных пространствах, на улицах и так далее. И, анализируя этот опыт, музей вроде нашего может многому научиться.

В.Л.: Позволяете ли вы художникам влиять на экспозицию музея, приглашаете ли их, чтобы работать над ней совместно?

И.Ш.: Да, приглашаем и очень часто. Например, когда мы делаем ретроспективы авторов эпохи модернизма, то зовем художников, чтобы они привнесли что-то от себя и поделились своей точкой зрения. Мы исходим из того, что художественная институция никогда не бывает нейтральной. Она всегда отражает определенные позиции, которые должны быть видны и вынесены на поверхность. Очень важно принимать ответственность за собственные взгляды, а потому не стоит их скрывать.

В.Л.: Каково, кстати, соотношение местного и зарубежного искусства в коллекции музея?

И.Ш.: Примерно поровну. Мы ведь должны работать в разных направлениях. У нас теперь есть два здания. В одном располагается коллекция модернистского и преимущественного национального искусства, в другом — современного искусства.

В.Л.: Что послужило отправной точкой создания коллекции Arteast 2000+? Среди ее консультантов был знаменитый словенский теоретик Игорь Забел, который в своих текстах весьма критически высказывался относительно самого деления Европы на Западную и Восточную.

И.Ш.: Если вы почитаете Игоря Забела более внимательно — поймете, что все не так просто. Из-за политического режима, который царил в наших странах, западные кураторы и искусствоведы не хотели сотрудничать с нами в период так называемой холодной войны. Эта позиция была достаточно официальной, и потому доминирующий нарратив современного искусства, а также крупные западные коллекции и исследования не содержат никаких упоминаний об искусстве нашего региона. Но при этом, например, коллекция MoMA не воспринималась как собрание западного искусства — ее представляли как универсальную точку зрения на искусство. Мы же хотели показать, что западные коллекции отражают лишь определенный взгляд на историю, и этому взгляду все же существуют альтернативы. Появление собрания, целиком посвященного Восточной Европе, было реакцией на эту ситуацию.

Но интересно и другое. Когда политическая система в нашей стране поменялась, мы перешли от социализма к либеральной демократии, а большинство наших политиков заговорило о том, что теперь мы равны Западу и являемся частью свободного демократического мира, мы начали осознавать нашу «восточную» идентичность. До этого момента мы жили в мире, который мыслили универсальным, и никогда не задавались вопросом о наших собственных позициях. Положение дел вокруг нас казалось нам отчасти естественным. В этом парадокс и прелесть этого момента. Когда граница между Востоком и Западом была формально стерта, мы неожиданно поняли, что одинаковыми нам не стать никогда. Культурная идентичность, история, условия, в которых работали и работают художники, — все это по-прежнему отличается от опыта наших западных соседей, хотя после окончания холодной войны прошло больше двадцати лет. Различия, возможно, стали еще сильнее, чем раньше. Но именно они и составляют красоту и богатство нашего мира. Давайте примем этот факт и спокойно поразмыслим над ним.

Удивительно, но свой путь мы начали с того, что в рамках своего проекта защищали нашу посткоммунистическую идентичность. Речь, конечно же, не шла о ностальгии или об охранительном пафосе. Мы понимали, что изменилась не только Восточная Европа — Запад тоже стал другим. Термин «бывший Запад» (Former West), между прочим, был одним из важнейших изобретений упомянутого Игоря Забела.

В.Л.: Существует мнение, что страны, объединенные названием «Восточная Европа», имеют сходный исторический, культурный и социальный опыт. Вы согласны с этим?

И.Ш.: Сложно говорить о каком-либо едином опыте, потому что опыт всегда индивидуален и ограничен. С другой стороны, мы все жили в определенной политической и культурной среде, в похожих идеологических и экономических условиях. И иногда кажется, что нам необходимо постоянно объяснять, почему мы ведем себя именно так, как ведем. Но в этом нет необходимости — так же, как нет ее и в извинении за подобное. Скорее, осознание общности нашего опыта могло бы стать отправной точкой для возможного диалога.

В.Л.: Мне кажется, что дело здесь не в необходимости извиняться, а в том, что, будучи представителем Восточной Европы, в глазах другого ты с неизбежностью являешься носителем определенного «иного» опыта. То есть автоматически сам воспринимаешься как «иной». И доказать обратное становится почти невозможно.

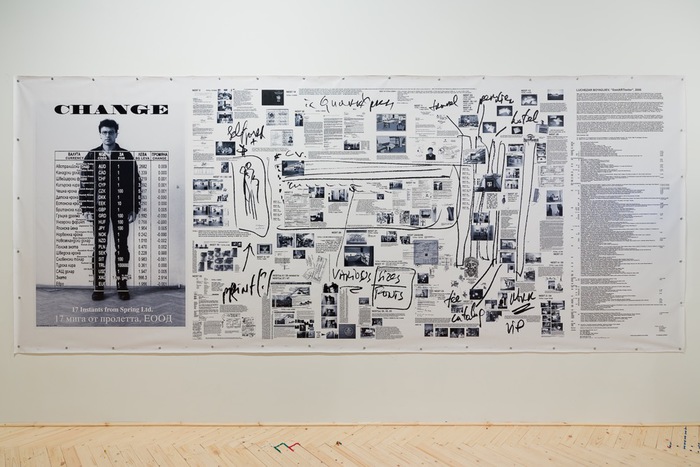

И.Ш.: Наш опыт все-таки отличается. Равно как и Югославия всегда выделялась на фоне остального социалистического блока. Мы были частью Движения неприсоединения (международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. — «Артгид») вместе с рядом других государств и пытались найти некий «третий путь» между Востоком и Западом. Но в то же время политические условия в нашей стране были схожи с советскими. Нам как музею важно было не только рассказать о том, что происходило в искусстве на Западе, но и показать, что у Восточной Европы была своя собственная функция во всей этой истории и свой уникальный мир. При этом нас мало интересуют художники, рассказывающие, как они страдали от цензуры и как им было плохо при том режиме. Нас привлекают авторы, которые искали возможность вмешаться в политическую ситуацию, осмысляли ее, были при этом провокативными и субверсивным, изобретали стратегии выживания и разделяли при этом опыт творчества. Именно это и стало важнейшим посланием после того, как граница рухнула.

В.Л.: При этом существует проблема, которую можно обозначить как страх и желание отступить перед чужим опытом. Например, если ты никогда не жил в советской коммуналке, то не поймешь инсталляций Кабакова.

И.Ш.: С этим утверждением я могу согласиться лишь в том смысле, что наиболее интересные и важные работы невозможно «перевести» для внешнего зрителя. До этого момента мы обсуждали, как важно понимать и объяснять, но в то же время, как говорил Борис Гройс, что-то всегда ускользает от понимания. Мы не можем охватить все. Некоторые работы основываются на неповторимом уникальном опыте. Они сильнее, чем какие бы то ни было интерпретации. Объясняя, мы просто уничтожаем их. Возможно, это прозвучит консервативно, но какие-то вещи просто не нуждаются в толковании. И поэтому они являются искусством.

В.Л.: Мне как раз казалось, что проблема преувеличена, что герметичность и недоступность чужого опыта не стоит переоценивать.

И.Ш.: Несмотря на то что я сам из бывшей Югославии, я не уверен, что в искусстве Восточной Европы я понимаю все и всегда. Однако я нахожусь в более выгодном положении, чем тот, кто родился, например, в США. Все зависит от точки зрения. Коллекция Arteast 2000+ кажется мне в целом знакомой и близкой, потому что я рос и воспитывался в той же среде, что и большинство представленных в ней авторов. Но как куратор, я всегда задаюсь вопросом, насколько герметичными могут восприниматься выставки, подобные этой? Может ли все это иметь смысл для зрителя, выросшего в другой стране, или ему все это покажется просто-напросто скучным?

В.Л.: Что касается современного искусства в России, то оно здесь зачастую страдает от отсутствия легитимности. Постоянных публичных экспозиций существует немного, а современное западное искусство, если не считать временные выставки, не представлено ни в одном музее. И это не может не влиять на отношение к современному искусству публики в целом. Это отличается от ситуации в Словении?

И.Ш.: Ситуация в Словении мало чем отличается в этом смысле, и мы сами боремся с теми же проблемами. У нас про современное искусство часто говорят, мол, это вовсе не искусство, потому что оно не красивое, плохо сделано и так далее. С другой стороны, сопротивление вызывает само обращение к осмыслению восточноевропейской идентичности. Считается, что мы уже не Восток, а Запад, реальность изменилась, и зачем тогда ворошить неприятное прошлое, которого давно нет?

В Словении тоже нередко можно услышать, что у нас нет музея современного искусства — потому что нет своего Гуггенхайма и никак не представлен западный исторический нарратив. Когда мы начали создавать нашу коллекцию, то испытывали сильный дефицит финансирования. Перед нами стоял вопрос: стоит ли нам покупать графику Пикассо или второстепенные его работы, или же следует приобрести по-настоящему хорошую работу восточноевропейского художника? Мы пришли к выводу, что нет необходимости собирать крошки, оставшиеся от MoMA и Tate — вместо этого нужно создавать и развивать собственный нарратив, хотя зачастую это дается непросто даже на локальном уровне. Например, наша министр культуры Юлияна Бизьяк Млакар решила не приезжать на открытие «Грамматики свободы», но при этом посетила открытие экспозиции одного очень провинциального словенского художника на маргинальной венской площадке. Ее логика понятна. Вена — это Запад и к тому же часть бывшей Австро-Венгерской империи, с которой Словения исторически связана. В этом и состоит основная борьба вокруг нашей восточноевропейской идентичности. И она, как мне кажется, будет идти бесконечно.