15.05.2014 53196

Андрей Хлобыстин: «Перестроить немодное насилие в модное соблазнение»

Художник и историк искусств Андрей Хлобыстин — о девяностых, петербургском титанизме, искусстве как жизни, заточке Тимура Новикова и роскоши заботы о себе.

Андрей Хлобыстин. «Искусство и Театр» (июнь 2022). 2010. Холст, масло. Courtesy Андрей Хлобыстин

Андрей Хлобыстин. «Искусство и Театр» (июнь 2022). 2010. Холст, масло. Courtesy Андрей Хлобыстин

Андрей Хлобыстин — важнейшая фигура художественного процесса Петербурга последних десятилетий. За свою долгую жизнь в искусстве он проявил себя как живописец, автор объектов и инсталляций, куратор, критик и теоретик современного искусства, издатель и архивист независимого искусства Санкт-Петербурга. Близкий друг Тимура Новикова, он принимал участие во всех его затеях: участвовал в деятельности Клуба друзей Владимира Маяковского, затем — группы «Новые художники», а с 1995 года занимает пост ученого секретаря Новой Академии Изящных Искусств. Анна Матвеева встретилась с культуртрегером в Санкт-Петербурге, и поговорила с ним о девяностых, петербургском титанизме, искусстве как жизни, заточке Тимура Новикова и роскоши заботы о себе.

Анна Матвеева: На меня в свое время большое впечатление произвела ваша статья «Искусство не (для) искусства», опубликованная в 1996 году в журнале «Комментарии», которую я считаю очень точным и в то же время очень энергичным и обнадеживающим диагнозом культурной ситуации 1990-х. В ней вы, в частности, пишете о фигуре художника как фигуре синкретической — не производителе определенных артефактов, а проживателе жизни, в которой смешиваются искусство, музыка, рейвы, наука, быт, и сама жизнь становится проектом, а материальные произведения остаются лишь как следы, побочный продукт этой жизни-произведения — или их вовсе не остается, что не умаляет значения персонажа. В центре вашего внимания фигура культуртрегера — человека, который одновременно и художник, и куратор, и диджей, и организатор вечеринок, и мистик. Эта фигура имеет корни в петербургской традиции или она родилась в 1990-е из общей неустроенности и отсутствия четких институциональных ролей, когда люди от хаотичности бытия или просто бедности хватались за любую работу и любую роль?

Андрей Хлобыстин: От бедности? Что вы, тогда все были богаты!

А.М.: Да вы что?!! …Хотя да, тогда мы вдвоем с коллегой выпускали свой журнал. Самиздатовский, на ксероксе, тиражом 200 экземпляров, но да, мы могли себе это позволить, символически мы были богаты.

А.Х.: Фигура культуртрегера идет из петербургской традиции и укоренена в ней, это нужно понимать в первую очередь, и первое поколение художников, которое ее явило, представляло ленинградскую школу конца 1940-х, 1950-х и начала 1960-х годов. Ленинград был центром художественной жизни, поскольку здесь, с одной стороны, были сильны традиции и реально работали ученики Малевича, Филонова, Матюшина, продолжали разрабатывать священные схемы, завещанные отцами церкви русского авангарда, а с другой стороны, появились художники-почвенники, хулиганы, представляющие поколение наших битников, стиляг, возник Орден нищенствующих живописцев, и все они не стремились к институциализации. Художник Рихард Васми говорил: «Для кого-то выставка — предмет гордости, а для меня — позор». То есть огромное количество людей стояло на идеалах бессеребреничества, занималось искусством не для кого-то, не для абстрактной галереи, музея, события, покупателя, а для вполне конкретных ситуаций и людей. Товарищ-конкурент был намного более важен, чем какой-то абстрактный зритель на выставке. Поколение за поколением продолжали работать «в стол», картины ставили за диван, за шкаф, раздаривали. Это было такое искусство как сокровенное. До сих пор люди, придерживающиеся этих взглядов, в Петербурге вынуждены с этим считаться — вплоть до имитации такого возвышенного отношения к творчеству, служения искусству, а не работы в некой индустрии.

Эта традиция была по-новому интерпретирована поколением 1980-х, к которому я и примкнул после университета, о чем ни разу не пожалел. Я был молодым карьеристом, в 24 года я стал директором Эрмитажа — маленького Эрмитажа, павильона «Эрмитаж» в Петергофе, где я работал хранителем четырех дворцов Нижнего парка: Екатерининского корпуса, Эрмитажа, Марли и Монплезир. Но очень быстро я понял, что работаю в советском учреждении, а рядом происходит настоящая жизнь. Брат мне поставил группу «Кино», я услышал какие-то энергии, которые звучали совсем рядом, и пошел работать в кочегарку, отапливавшую Елагин дворец. Там была богема, и я довольно быстро вышел на сообщество людей, которые пели о своих кочегарках, сторожках и так далее. Эти люди были, с современной точки зрения, бездельники. Это было первое поколение людей, которые позволяли себе роскошь заботы о себе, как сказал бы Фуко. Люди, которые на фоне всеобщего призыва ценить коллективное выше индивидуального говорили: «Пошли все нафиг. Мы будем заботиться о себе».

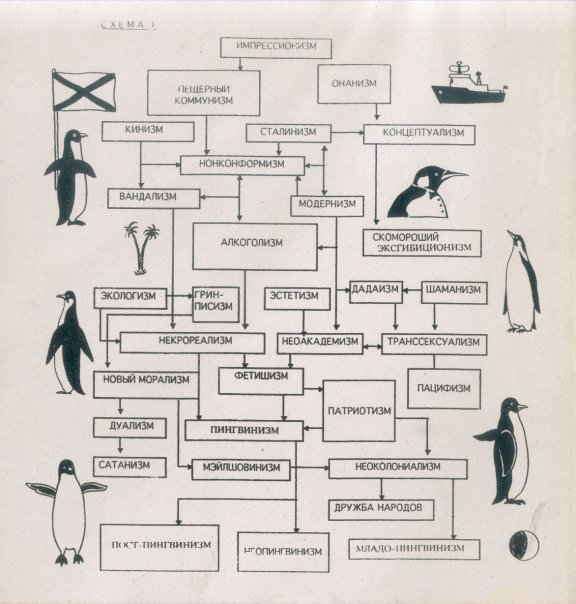

Это было поколение кинического типа жизни и философии: странствующие авантюристы, рыцари, мыслители, дервиши, уличные бойцы. Они жили в своей среде, и занимались искусством потому, что ничем другим они не могли и не хотели заниматься. Такой наивный и идеалистический тип творчества сложился в Петербурге, в то время как в Москве процветал концептуализм. Концептуализм — это демонстрация искусства как искусства. В Петербурге же сохранялся идеалистический очаг консервативного понимания искусства, где художник — не специалист протестантского типа, не работник некой индустрии, а свыше одаренный и озаренный гений, и, в общем-то, на этом местная школа продолжала настаивать до конца 1990-х годов, до наступления отморозки и безвременья нулевых, которое мы как раз сейчас наблюдаем, как закончилось — новым витком политизации искусства и новым проливом нонконформизма.

А.М.: Что определяло этот тип творчества?

А.Х.: Люди занимались искусством прежде всего для себя, мне это всегда очень нравилось. Естественно, когда ты занимаешься искусством для себя, оно вплетено в повседневный быт. Поскольку искусство в таком случае теряет свою субстанцию, на первый план выходят архаические модели творчества. Прежде всего, художник должен находиться в высоком состоянии. Ты художник не потому, что у тебя есть мастерская, что ты производишь какую-то продукцию и работаешь в художественной индустрии, а потому, что ты находишься в высоком творческом состоянии, ты вполне оторвался. Это было важное слово. Ты прошел первую ступень отрыва, которую проходят и молодой панк, и инок: первую ступень лестницы в небо, отошел от обыденности и признан арт-сообществом оторвавшимся — во всех смыслах — типом. И когда ты вышел в это состояние, ты можешь заниматься чем угодно: петь в хоре, работать на огороде, писать иконы... Этот феномен я назвал ленинградским, впоследствии петербургским, титанизмом, и мы имеем массу примеров, когда мы не можем сказать, чем, собственно, занимается человек: он одновременно живописец, писатель, поэт, модник, танцор, музыкант — все вместе. Культуртрегер. Его искусство вплетено в проживание, и это, на мой взгляд, определяет специфику ленинградской-петербургской традиции, которую мы сейчас уже с некоторого расстояния можем ощущать как сформировавшийся и закончившийся этап искусства, занявший примерно полвека: примерно от смерти Сталина до начала следующего тысячелетия.

А.М.: Такой отрыв, инициация в поле творчества, выбрасывал художника из поля нормативного искусства как создания определенной продукции. Но если произведенные картины и объекты были лишь побочным продуктом, что было продуктом реальным?

А.Х.: Перед нами было обострение романтических тенденций. Искусство рассматривалось не как результат, не как итоговая цель, а как некий зов, вектор, направление, надежда и вера в искусство. Ты, может быть, не встретишь отклика; может быть, твой друг и собеседник давно умер где-то в античной Греции, а может, родится спустя несколько десятилетий и вообще на другом континенте — но тем не менее ты без всякой надежды быть услышанным продолжаешь этим заниматься. Мне очень нравится этот тип творчества. Сейчас люди, создавшие эту культуру, бывшие создатели светской жизни, светские львы клубной, массовой культуры, превратились в аскетов и отшельников. Это, кстати, имело отражение и в моем собственном искусстве, например, в фотосерии с углами. Если раньше я фотографировал пустые углы сквотов, которые символизировали выход в пространство частного, в то время как мы стремились захватить весь космос или установить коммунизм во всем мире, то вдруг оказалось, что этот мир узкого круга, друзей, любимых людей, библиотеки, дивана — весь этот микрокосмос оказывается так же глубок и неисчерпаем, как макрокосмос. Поэтому теперь я делаю углы, которые символизируют скорее этакую точку сборки, приход к себе.

Мы должны позаботиться о себе, заниматься собой, иначе никто ведь о нас не позаботится, нас просто встроят в очередь, и мы будем решать чьи-то чужие задачи. А наша позиция должна быть позицией силы и самоуважения, потому что все это искусство двигалось прежде всего чувством собственного достоинства. Поколение 1980-х тем и интересно, что продемонстрировало, как сохранять достоинство в условиях разразившегося семиотического хаоса, который стал ужасом для обывателя, но художник в нем как раз как рыба в воде. Когда уже нельзя ничего называть, смыслы больше нельзя наколоть на булавки, как бабочек, названия отменены, а ты становишься открытой миру фигурой, которая относится к миру с симпатией — а не такой гностический ужас, как в Москве, когда ты чувствуешь полную измену и должен ускользать, обстебывать тоталитарного папашу и в то же время взывать к другому мифическому папаше где-то на Западе, когда ты Ливингстон в Африке и пишешь оттуда отчеты в центр цивилизации в журнал Flash Art. Не врать самому себе, знать, что ты — это ты, и ты живешь сейчас — вещи очень важные для практического выживания.

На мой взгляд, такой тип творчества оказался очень эффективным. Тимур Новиков — человек, который выполнил свою роль прежде всего в том, что он оформлял, репрезентировал, придавал смысл всему происходящему, — не всегда был в первых рядах, но очень четко улавливал тенденции и чувствовал моду будущего, поэтому он всегда был в дамках. Он создал это именно как культуру.

А.М.: Если искусство осуществляется как проживание, то, видимо, от него остается мало вещественных свидетельств. Вы основали Петербургский архив и библиотеку независимого искусства с игривой аббревиатурой ПАиБНИ. Что в нем хранится и какова его задача?

А.Х.: Архивация сегодня является настоятельным историческим требованием. На рубеже 1990-х — 2000-х иссяк футуризм. Десятилетиями и столетиями люди привыкли жить в будущем, наши родители мечтали, что их дети будут жить при коммунизме, и мы сами все время жили будущим. А значит, зачем фиксировать происходящее? Великое будет завтра, зачем записывать сегодняшнее, это все шлак? И вдруг будущее иссякло. И все бросились в архивы. Посмотрите, как социальные сети сейчас наполнены архивными материалами. Русский интернет из всех сегментов мирового интернета наиболее занимающийся историей. Начался бой над телом Патрокла. Поэтому очень важно рассказать свою линию, поскольку для московских искусствоведов петербургского искусства вообще нет. Разве что появилась книга Екатерины Бобринской «Чужие», очень хорошая, там она апеллирует к Ордену нищенствующих живописцев — притом что я не сказал бы, что Орден был доминирующей линией, параллельно ей существовали «короли в изгнании» — хранители ГИНХУКовской традиции, разрабатывавшие свои священные формулы.

Уже мы как Клуб искусствоведов начали заниматься местным искусством, и в 1988 году, когда появились первые кооперативы, возник и художественный кооператив «Ариадна» — с ним мы сделали в выставочном комплексе в Гавани выставку «40 лет ленинградского искусства». Это была первая попытка полностью охватить весь ландшафт: там было 2000 произведений, 200 художников, все основные фигуры и школы. Мы взялись за рефлексию по поводу местной ситуации. В 1998 году я уже организовал архив на Пушкинской, 10. Встал вопрос: как архивировать то, что было образом жизни? Я пришел к выводу, что самый подходящий формат — это свидетельства о чудесах. Это напоминает книгу святого Иоанна Мосха «Лимонарь» — он где-то накануне арабского вторжения в Византию путешествовал по Египту и Ближнему Востоку и собирал свидетельства о чудесах, о святых, подвижниках, монахах, отшельниках, столпниках… Вся история местного искусства носит анекдотический характер: мы с ней возвращаемся во времена Вазари. Книги вроде тех, которые пытаются издавать на той же Пушкинской, 10 — аморфные сборники каких-то голосов, текстов, — на самом деле очень ценны, это самая ценная часть литературы, потому что там есть реальные сведения о том, что было. Привязка к реальным событиям очень важна, потому что часто слышишь уже пересказы этих историй, но там уже даже подставляются другие персонажи и полностью меняется смысл.

Мой архив просуществовал на Пушкинской около десяти лет, потом там сочли, что это не настоящий архив, поскольку настоящий архив — это где сидит бабушка, перебирает карточки и пишет петиции в управление культуры. А эти одежды, выставки народного концептуализма, где выставлена, например, дверь в туалет, обклеенная несколькими поколениями семьи винными этикетками — это профанация. Сейчас часть его осталась на Пушкинской, а большая часть лежит у меня дома в коробках.

Так вот, придумав архив, я начал собирать именно «свидетельства о чудесах» и стяжать, грубо говоря, благодать божью. Начал делать выставки, например, запахов художников. Начал собирать одежду — у меня в собрании есть одежды Олега Григорьева, Рихарда Васми, Георгия Гурьянова, Тимура Новикова, на выставках можно было подойти, потрогать, и даже понюхать, как пах этот человек. Начал собирать мельчайшие какие-то записочки, письма, мейл-арт, которым тогда никто не занимался, а ведь у нас были его корифеи, вроде Вадима Овчинникова. На недавних выставках в Москве и в Новой Голландии в Петербурге (проект Петра Белого «Невидимая граница», представленный в 2013 году в галерее «КультПроект» в Москве и в Новой Голландии в Санкт-Петербурге — «Артгид») частично этот архив был представлен. Всё вперемешку — какие-то поделки вроде пепельницы, вырезанной Виктором Цоем, самодельная одежда, поскольку люди сами шили и сами создавали свой образ, футболки с трафаретами «Новых художников», сделанные Олегом Котельниковым, Андреем Медведевым, Тимуром Новиковым, какие-то магнитофонные записи, предметы быта, например, заточка Тимура Новикова, сделанная из чайной ложки.

А.М.: Заточка? Откуда у возвышенного аполлонического эстета тюремные феньки?

А.Х.: Ну вот зачем-то она ему была нужна. Он ведь вышел из нонконформистской среды и навыками соответствующими обладал. У Екатерины Андреевой в книге «Тимур. “Врать только правду!”» есть рассказ, как Новиков, уже будучи слепым, где-то за границей, в гостинице, из скрепки сделал самодельный кипятильник и быстренько сварил себе чай в пластиковом стаканчике, чем немало удивил Катю Андрееву. Что еще раз говорит о близости местного искусства к быту и жизни. В то время как корифеи московского искусства боялись выйти в булочную, чтобы не повстречать на улице этого страшного homo soveticus, местные художники смело шли к ларьку, били морду и исполняли песни с алкоголиками-соловьями. Это искусство, в котором ты не обозначаешь, не манипулируешь, не имитируешь — ты так живешь.

А.М.: Представим, что вам нужно сделать выставку об искусстве периода 1980-х — 1990-х. У вас полный карт-бланш. Какова была бы эта выставка?

А.Х.:Я думаю, что создал бы несколько зон, несколько архивных сред. В принципе, ничего нового здесь нет, это и так происходит, где-то на рубеже 1990-х и 2000-х уже Борис Гройс писал о том, что современный художник занимается архивированием — и этим занималась масса художников, от Тимура Новикова до Кристиана Болтански или Ильи Кабакова. Я создал бы зоны, которые архивируют само чувство жизни: попадаешь туда, как в материнское чрево — в комнату, например, какого-нибудь хиппана 1970-х годов, оклеенную фиг знает чем, так выглядело жилище художника Валерия Черкасова. Целью моего архива и было извлечение всего этого из глубины, поскольку петербургское искусство, которое мы имеем — это тонкая пленка на поверхности быта, глубоких темных вод, где «гад морских подводный ход и дольней лозы прозябанье». И оно питается из неизвестных источников: городские сумасшедшие, люди, которые не понимают даже, чем они занимаются, вроде того же Черкасова, который просто так жил: рисовал, исполнял под гитару Декларацию прав человека и гражданина, разговаривал с марсианином на кухне и еще до Кабакова создавал в своей квартире музей Плюшкина, ничего не выбрасывая, а все надписывая, спаивая, нумеруя и создавая среду. Это было не для демонстрации, он в этом жил просто. Цель и моего архива, и книги, которую я сейчас готовлю, — как раз привлечение на территорию истории таких малоизвестных групп, людей, трупами которых история местного искусства унавожена.

А.М.: Сейчас, глядя на контекстуализацию ленинградского/петербургского искусства, можно заметить, что если какая-то линия его развития и прослеживается, то это линия экспрессионизма, близкого к ар-брют. Она идет от арефьевского круга, проходит и, возможно, переживает одну из кульминаций как раз в творчестве «Новых художников», но потом продолжается в безбашенных практиках группы «Новые тупые», наследуется «Цэнтром тижолава изкуства», оттуда — группировкой «Протез», сейчас присутствует у группы Parazzzit и чувствует себя прекрасно. Если десяток лет назад питерское искусство ассоциировалось преимущественно с неоакадемизмом, а фигура Тимура Новикова — почти исключительно с ним, то сегодня неоакадемизм скорее рассматривается как точечное локальное явление, не самое интересное, а историческую значимость в творчестве Тимура и его команды имеет, прежде всего, период «Новых художников».

А.Х.: Это не так. Неоакадемизм не локален, он имел огромное влияние. Британский историк искусства Эдвард Люси-Смит писал о нем как о первом после 1920-х направлении в русском искусстве, которое имело международное влияние, не говоря о влиянии в России, а неоакадемизм повлиял на Айдан Салахову, Михаила Розанова, Алексея Беляева-Гинтовта, то есть на самых разных персонажей. Тенденция неоклассицизма была синхронна и тому, что происходило на Западе.

Люси-Смит, сравнивая петербургский неоклассицизм с итальянским, говорит, что если в Италии это какие-то разрозненные фигуры, то здесь это цельная культура, тенденция создавать некую глобальную машину, где действуют и мода, и музыка, и искусство — весьма консервативную систему. И я стал одним из механизмов этой системы с большим удовольствием, о чем никогда не жалел. Поначалу я играл роль искусствоведа в силу наличия соответствующего образования, но одновременно выступал и как художник. Надо отметить, что большинство молодежи этого поколения «новой волны» 1980-х не имело высшего художественного образования, и это тогда было характерно для всего мира. В 1980-е годы впервые формы местного искусства совпали с тем, что происходило на Западе. Наши искусствоведы, к сожалению, этим не занимались, только сейчас эта культура начинает изучаться, и, конечно же, это и мой грех — в том, что мы, исследователи, недостаточно этим занимались и занимаемся. Я надеюсь летом сдать книгу, которая описывает эту культуру, под рабочим названием «Русская шизореволюция» — как раз об этом периоде.

А.М.: В какое издательство?

А.Х.: Пока точно не знаю, скорее всего, в «Лимбус Пресс».

А.М.: Я так понимаю, это ваша версия истории нового искусства. Какова она?

А.Х.: Это не искусствоведческий анализ произведений, а книга об искусстве в быту. Там просматриваются отдельные феномены: культура стиляг одновременно с Орденом нищенствующих живописцев, культура 1980-х одновременно с историей местных сквотов, история рейва, происхождение местного панка, а неоакадемизм рассматривается параллельно с возникновением искусства новых технологий и киберфеминизма, поскольку местное искусство новых технологий в Петербурге двигали в основном наши прекрасные дамы. Вот такая будет книга — в этой связи нужно сказать, что петербургская традиция скорее антиинтеллектуальная. В Москве, обладавшей не столь сильной традицией, которую можно условно назвать бубнововалетовской, концептуализм начал активно создавать свою традицию на пустом месте: пустоту они окружали огромным количеством текстов. Картина — это пустой центр, а вокруг — куча облаков, и искусство — это прорыв в облаках. В Петербурге же я вижу сопротивление рефлексии: «Не умничай!» был очень важный лозунг. «А чего ты тут сидишь-записываешь? Ты не готовься, а давай сразу твори, прямо с этого места!»

А.М.: Для этого искусства, этого места и времени, было важно противостояние с Москвой и наоборот, связь с ней?

А.Х.: Очень важно. В 1985 году мы — наш выпуск кафедры истории искусства ЛГУ, ученики Ивана Дмитриевича Чечота, — организовали Клуб ленинградских искусствоведов. Туда входили Екатерина Андреева, Аркадий Ипполитов, Олеся Туркина, Алла Митрофанова, Ирина Арская, Николай Школьный, Константин Лизунов и другие. Надо сказать, благодаря завкафедрой Нине Николаевне Калитиной на нашей кафедре были довольно либеральные нравы, в 1983 году, например, были защищены дипломы по Малевичу, Филонову, Хлебникову, Татлину. А как только была объявлена перестройка и возникла возможность организовывать какие-то неформальные ассоциации, тут же при Фонде культуры, под покровительством Раисы Максимовны Горбачевой, его возглавлявшей, мы организовали Клуб ленинградских искусствоведов. Нам даже дали помещение в доме Адамини, где мы собирались. Кто-то занимался авангардом, а я вот ломанулся в «Новых художников», стал жить в сквоте «НЧ-ВЧ», и эта новая культура была для меня самым интересным. В 1987 году мы провели в университете первую конференцию по современному искусству, и после нее нас пригласили на конференцию «Новые языки в искусстве» в Москве, где мы тут же познакомились с Пашей Пепперштейном, Сережей Ануфриевым — «Медицинской герменевтикой», — которые нас повезли тут же на Фурманный, к Монастырскому, и так далее. И мне очень понравилось, что в Москве можно говорить с людьми об искусстве, вести интеллектуальные беседы, тогда как в Петербурге все были красавцы-модники.

А.М.: А у ленинградских модников было табу на умные разговоры?

А.Х.: Разговоры «про умное» шли скорее в эзотерическом плане, магическом. Естественно, это были неглупые люди и такими и остаются. Но в Москве был моден птичий язык западного философского дискурса, который нас очень привлекал — ведь в мае 1986 года около кафе-автомата на углу Невского и Рубинштейна поэт Аркадий Драгомощенко познакомил нас с Феликсом Гваттари, который приехал с женой и подружкой жены, модной американской галеристкой. Это были люди из совершенно другого мира, и их культура нас очень привлекала. Я очень запал на Москву и даже некоторое время жил в Москве на Фурманном. Тем не менее я скоро понял, что меня все же больше привлекает местная традиция, основанная не на ускользании, как у московских концептуалистов, а наоборот — на влипании. На «ответе за базар», а не «держании фиги в кармане».

А.М.: Мы разговариваем о петербургском искусстве, но вы уже раз десять упомянули Москву, да и я вслед за вами тоже, мы постоянно приходим к оппозиции Петербурга и Москвы. Чем она нам так не дает покоя?

А.Х.: Москва очень важна как точка отсчета — это наш Другой. Для русского искусства в целом таким Другим долгое время выступал Запад, или мог выступать Восток, Север, Юг, космос. А тут, в оппозиции «Петербург — Москва», возникли две выразительные школы. Звучит банально, но русское искусство располагается между иконой и иконоборчеством. И как раз в двух своих главных школах оно оказалось разнесено между этими двумя полюсами: петербургское искусство ближе к искусству как опыту, к телесности, к прекрасному образу; Москва — изничтожение плоти, без-образие, стратегия глумления над искусством, искусство как политика, как текст и так далее. Дискуссия между этими двумя школами и рождает местную ситуацию, из нее должен возникнуть диалог, которого сейчас не существует и который я и пытаюсь навязать. Поскольку если нет разговоров об искусстве, то и искусства собственно нет: у нас не написана история русского искусства, ее нужно переписывать, мы и сейчас фактически живем по Грабарю, к которому Катя Деготь довесила Малевича и Кабакова, но это тот же самый ряд стилей. На самом деле все было гораздо сложнее, и проблема отставания от Запада — полный фейк: работы Евгения Михнова-Войтенко, Бориса Кошелохова или Валерия Черкасова опережали сами формы развития искусства. Кошелохов в 1978 году со своей мазней шваброй участвовал в параллельной программе Венецианской биеннале (Эта история носит апокрифический характер. Так, в книге «Русские художники на Венецианской биеннале. 1895–2013» имя Бориса Кошелохова не упоминается вообще. Мы можем лишь предположить, что речь идет о выставке, которая проходила одновременно с 38-й Венецианской биеннале — «Артгид») и был абсолютно современен, потому что это был период подъема новой фигуративности и возвращения к живописи: в то время как москвичи ломанулись в концептуализм, весь мир повернулся к «мадам картине» и новой фигуративности.

Это необходимо все исследовать. Вообще нужно понять, что мы имеем несколько иную историю искусства, что формы западного светского искусства, с точки зрения которых у нас принято все оценивать, мы приняли, пардон, только в XVIII веке, что у нас совершенно иная традиция и эти формы наложились на совершенно иное их понимание, на византийскую дидактическую роль искусства.

А.М.: Вы говорите о том, что ленинградскому и петербургскому искусству была свойственна бóльшая открытость. Московская «НОМА» была предельно герметична и по жизни, и по символическому аппарату, но петербургская среда казалась мне тоже четко отграничивающей свое от чужого.

А.Х.: 1980–1990-е годы — золотой век местного искусства, когда оно существовало в сквотах, жило своей внутренней экономикой, поскольку никакой другой, собственно, и не было. Надо сказать, что сейчас люди живут некой виртуальной экономикой — ее тоже практически нет, но они в нее играют, это смешно. Но при этом ленинградское искусство работало не со старым, нонконформистским, модернистским понятием власти, вписанным в триаду «секс — власть — насилие», а стало работать с той реальной властью, которая на тот момент определилась — с властью медиальной, которая из репрессивной превратилась в соблазняющую, и ее стали осуществлять массмедиа. Новиков с частью своей группировки сформировал такое понятие как неоакадемизм — медиальное искусство. А московский концептуализм с исчезновением советского моноязыка власти тоже исчез, его место заняли салонные акционисты, над которыми местные радикалы, прошедшие все степени посвящения еще в начале 1980-х, конечно, издевались как над зябликами.

Нынешняя новая ситуация началась с того, что в московской школе начался новый пролив нонконформизма. Опять появились политизированные акционисты, которые, как и классические нонконформисты, понимают искусство как оборотную сторону идеологии, как орудие социальной борьбы — как идею, а не пластику. И опять попытку предъявить это искусство на Запад предпринимают наши бывшие нонконформисты, сидящие между трех табуреток: между местной властью, толстосумами и Западом. Это для нонконформистов привычное дело: создавать себе папаш из власти, из Запада, еще из кого-то, перелагать на них ответственность, а потом вершить отцеубийство. И сейчас мы видим, как этот пролив произошел, и эти новые художники, якобы возрождающие панк и политизированное искусство — они, в общем-то, правозащитники. Группа Pussy Riot очень показательный пример, она отбросила бутафорию искусства, и их суть свелась к правозащитной деятельности и политике.

Сейчас ситуация снова усложнилась. Мы видели, как в 2000-е годы она примитивизировалась, казалось, уже все встало на свои места, но сейчас опять мир поплыл, опять люди начали терять самоидентификацию, бросаться в различную политическую партийность, грызться в социальных сетях, примерять новые маски, в общем, сейчас происходит микроперестройка, пускай даже внешне она выглядит консервативно, но тем не менее мир на глазах меняется и люди на глазах меняются. Опять возникает необходимость принимать решения и отвечать за себя. Меня, как человека, прошедшего несколько таких «перестроек», эта ситуация радует — для меня она лучше, чем отморозка нулевых.

Мы видим, что современная политика продолжает строиться по негативистской модели и заниматься властью как насилием, в то время как реально власть действует как соблазняющая. Если бы перестроить это немодное насилие в модное соблазнение, то, может быть, и ситуация была бы получше: люди бы не так орали от страха.