Смерть художника как произведение искусства

«Художник должен оставить подробные инструкции по поводу своих похорон. Похороны — последнее произведение художника перед его уходом», — пишет Марина Абрамович в своем «Манифесте жизни художника». Прославленная перформансистка — не первая среди людей искусства, подумавших о том, чтобы включить свой уход из мира в контекст собственного творчества.

Воспроизведение перформанса Марины Абрамович «Обнаженная со скелетом» (2002/2005/2010) на выставке «В присутствии художника» в Центре современной культуры «Гараж», Москва, октябрь 2011. Фото: Валерий Леденев

Воспроизведение перформанса Марины Абрамович «Обнаженная со скелетом» (2002/2005/2010) на выставке «В присутствии художника» в Центре современной культуры «Гараж», Москва, октябрь 2011. Фото: Валерий Леденев

Существуют две противоположные стратегии того, как можно умереть в искусстве. Одна — это суицид. Причем иногда произведения, где инсценируется самоубийство, читаются как пророческие — например, в случае со знаменитым фотомонтажом Ива Кляйна «Прыжок в пустоту» (1960), на котором художник изображен выпрыгивающим из окна; через два года после публикации снимка Кляйн умер от сердечного приступа в возрасте 34 лет.

«Прыжок в пустоту» Кляйна, по одной из версий, стал прообразом самоубийства другого художника — выпавшего из окна в 1969 году венского акциониста Рудольфа Шварцкоглера (хотя не доказано, что его гибель не была несчастным случаем).

Впрочем, существует стойкое заблуждение, что Шварцкоглер погиб вследствие увечий, которые он сам себе наносил во время перформансов, хотя снимки, на которых он якобы оскопляет себя (что, как многие считают, и привело его к смерти), на самом деле являются сугубо постановочными.

Внимание! Просмотр следующего изображения не рекомендуется людям с неустойчивой психикой, впечатлительным и беременным. Изображение доступно по ссылке:

Среди художников было, увы, немало самоубийц, но на самом деле никто не совершал суицида исключительно ради художественного жеста. Существует история о японском перформансисте, участнике объединения «Гутай», возникшего в Японии в середине 1950-х годов и еще до европейцев сделавшего action painting действием в большей степени, нежели живописью. Художник бросился с высоты на расстеленный на земле белый холст и создал своего рода «дриппинг» из брызг собственной крови. Но эта история, которую рассказывает та же Марина Абрамович в интервью с Хансом Ульрихом Обристом, — судя по всему, все же апокриф. Хотя в качестве параллели к этой акции вспоминается душераздирающий сюжет самоубийства французского поэта-сюрреалиста Жака Риго, застелившего гостиничный номер клеенкой, — чтобы никому не пришлось отмывать брызги его крови.

Впрочем, самоубийство, ставшее предельным выражением экзистенциального и трагического мироощущения художника-модерниста (от Ван Гога до Марка Ротко), к счастью, вышло из моды. Как и смерть от передозировки, в 2009 году настигшая 27-летнего нью-йоркского стрит-артиста Дэша Сноу.

Большому современному художнику, как это наглядно демонстрирует та же Марина Абрамович, полагается, несмотря на подобающе бурную молодость, спокойно достигать преклонных лет, хорошо выглядеть, вести правильный образ жизни, быть успешным и достойно принимать заслуженное признание, и вообще жить долго и счастливо, а также вовремя составить завещание и позаботиться о своих похоронах.

Если самоубийство — удел трагических одиночек и в той или иной степени упрек и себе, и не понявшим их современникам, то забота о собственном погребении — подтверждение достигнутого при жизни статуса мэтра: чтобы разработать для себя погребальный обряд, нужно быть уверенным, что проститься с тобой придут толпы адептов и поклонников.

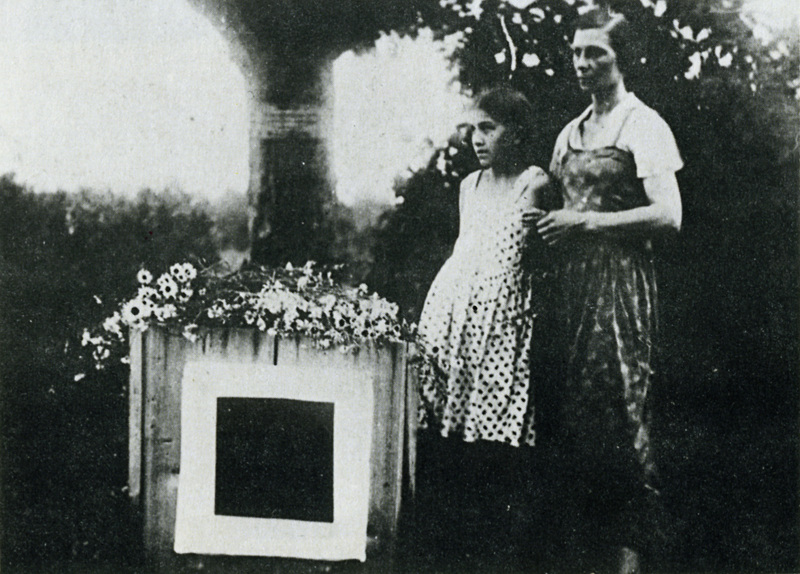

Казимир Малевич, спроектировавший, как известно, собственный супрематический гроб (который по его эскизу сделал его ученик Николай Суетин) замыслил себе погребение, достойное основателя даже не нового направления в искусстве, но нового учения — «Черный квадрат» был помещен у изголовья гроба, как икона (а затем тот же Суетин создал Малевичу надгробный памятник в виде черного квадрата).

Но замысел Малевича все же воплотился не полностью. Художник, вроде бы, придумал гроб крестообразной формы, в котором он должен был покоиться с распростертыми руками, в белой рубашке, черных брюках и красной обуви. Но Суетин отказался от столь откровенно отсылающей к христианской иконографии формы, сгладив очертания креста в супрематическом саркофаге.

А вот Сальвадор Дали, превративший свою жизнь в бесконечный хеппенинг, смог включить в него и свою могилу: быть похороненным в театре — это даже круче, чем умереть на сцене. Могила Дали стала последним, завершающим штрихом его Театра-музея в Фигерасе, тотальной инсталляции, являющейся, наверное, главным, если не единственным настоящим произведением этого художника. Могила, расположенная в крипте музея, придает этому головокружительному сюрреалистическому аттракциону, напоминающему разом лабораторию безумного изобретателя, кунсткамеру и казино в Лас-Вегасе, неожиданную серьезность фамильного замка или даже храма. Помните ряды полустертых могильных плит священнослужителей и именитых прихожан, по которым приходится ступать в европейских соборах? Могила Дали оказалась столь же вызывающе-ретроградной, как и его искусство.

Сама Марина Абрамович, в полном соответствии с собственным манифестом, уже придумала сценарий своих похорон — во всяком случае, она подробно пересказывает его в тех же интервью с Обристом. Художница хочет, чтобы ее похороны прошли одновременно в трех городах, с которыми связана ее жизнь: Белграде, где она родилась и начинала свою карьеру, Амстердаме, куда она сбежала к своему некогда партнеру и соавтору Улаю, и Нью-Йорке, где она живет сейчас. В трех церемониях будут фигурировать три гроба — и три тела, одно настоящее и два фальшивых, и никто, кроме надежных душеприказчиков, не должен знать, где же происходит подлинное захоронение. Трудно вообразить Марину Абрамович, смеющуюся над анекдотами, но рассказанный ею сценарий очень напоминает шутку про могилу наперсточника: надгробный памятник «Здесь похоронен Вася», а рядом — еще два точно таких же, с надписями «или здесь...», «или здесь...»

Сценарий Марины Абрамович, при всех ее призывах принимать смерть сознательно и без страха, содержит толику совершенно детского — и такого общечеловеческого — желания обмануть смерть: так и хочется предположить, что фальшивыми будут все три тела, а художница будет прятаться где-нибудь в толпе, растроганная тем, как искренне скорбят по ней поклонники. Как же обойтись без банальностей вроде той, что художником, в конце концов, движет желание обрести бессмертие, то есть, собственно, обмануть смерть. Не случайно Тимоти Лири сочинил заведомо мистификаторскую байку об Энди Уорхоле, инсценировавшем собственные похороны, а на самом деле ожидающем возвращения к жизни в криогенной камере.

Погребение, разрушающее любые, даже самые метафорические упования на бессмертие и вечную память, сочинил для себя американский перформер и литератор Боб Флэнаган: он хотел, чтобы в его гроб была помещена видеокамера, снимающая и транслирующая в галерею весь процесс разложения его тела. Флэнаган представлял в качестве искусства самые жесткие садо-мазохистские практики вроде вбивания гвоздей в собственный пенис: родившийся с муковисцидозом и проведший чуть ли не всю жизнь в инвалидном кресле, он использовал мазохизм как способ преодоления собственной болезни — и дожил до 43 лет, что редкость для людей с его заболеванием. Он умер в 1996 году, и его проект погребения никто осуществить не решился.

Внимание! Просмотр ролика не рекомендуется людям с неустойчивой психикой, впечатлительным и беременным.