28.10.2013 53622

Глеб Поспелов. О картинах и рисунках. М., Новое литературное обозрение, 2013

Искусствовед Глеб Поспелов — первооткрыватель самых ярких и увлекательных страниц в истории раннего русского авангарда. Однако сам термин «русский авангард» видится ему спорным. Об этом — глава из его только что вышедшей книги.

Глеб Поспелов — заведующий сектором истории русского искусства Государственного института искусствознания, авторитетнейший специалист в области русской живописи. Именно Поспелов принимал в Париже фонды Михаила Ларионова и Наталии Гончаровой, которые надлежало вернуть в Россию по завещанию второй жены Ларионова и наследницы работ обоих художников Александры Томилиной, умершей в 1987 году. Именно ему принадлежит первая вышедшая в России монография о «Бубновом валете» и множество статей о русском авангарде. Однако сам термин «авангард» применительно к русскому искусству первых десятилетий ХХ века видится ему спорным. Об этом — статья «Еще раз о русском ”авангарде”», опубликованная в книге Глеба Поспелова, только что вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Очерки визуальности». С любезного разрешения издательства и автора мы публикуем эту статью.

За последние десятилетия в работах о русском искусстве XX века прочно укоренился термин «авангард». Гончарова и Ларионов, Филонов и Матюшин — живописцы московской и петербургской художественных школ — выстраиваются в единую шеренгу «авангардистов», призванные выступать на международных аренах как представители «русского авангарда». Термин завоевал широкие культурные круги и, как кажется, не вызывает протеста. Тем не менее в нем есть и очевидные минусы, которые стоит отчетливо осознать.

Известно, что русские художники 1910–1920-х годов не пользовались термином «авангард». Если он иной раз и звучал, то не в качестве самоназвания, а как обычное слово, синоним выражения «передовой отряд». Искусство «в авангарде психической эволюции», писал в 1913 году А.Е. Крученых1, не вкладывая в слово «авангард» никакого терминологического значения. Не знали его и наши 1930–1960-е годы, и, в частности, в статьях крупнейшего исследователя искусства первой трети столетия Н.И. Харджиева (двухтомник которых недавно издан в Москве2), этого термина не встретишь ни разу (в то время как в предисловии к изданию, написанном в 1990-х годах Р.В. Дугановым, от него буквально рябит в глазах).

Выражением «русский авангард» в его современном звучании мы целиком обязаны Западу. На рубеже 1950–1960-х годов, в период подъема социалистических настроений в Европе, у западноевропейских интеллектуалов возникало искушение не только сближать художественный радикализм русского искусства начала века с политическим радикализмом русской революции (что делалось и в 1920-х годах), но и переносить на искусство терминологию с отчетливо политическим отзвуком. Один из первых, кто ввел интересующее нас понятие, — французский критик Мишель Сефор. В 1948 году, ища определение временам, когда Ларионовым и Гончаровой были созданы их «лучистые» вещи, он еще называет их «героическими временами» («Souvenirs des temps heroïques»)3, но уже в 1955-м в статье о русском искусстве XX века говорит о «временах авангарда» («Аu temps de l’avant-garde»)4, и именно это выражение было подхвачено и искусствоведами, и художественной критикой. В 1961-м в Берлине состоялась ретроспектива «Der Sturm: Herwarth Walden und die Europäische Avantgarde, Berlin, 1912–1932», а дальше эти слова пойдут гулять по страницам каталогов и книг, начиная с книги Камиллы Грей «The great experiment» (1962)5. Широкий резонанс этой книги во многом и объяснялся распространяющимися новыми настроениями. Об интересе исследовательницы к взаимодействию искусства и политического радикализма говорит и организованная ею выставка «Искусство и революция», состоявшаяся в начале 1970-х годов.

Пришедшее с Запада понятие авангард как нельзя более пригодилось советским искусствоведам. Излишне напоминать, что в течение десятилетий новейшее искусство XX века находилось у нас почти под полным запретом, объявлялось «реакционным», «антинародным», вплоть до того, что и сами 1910-е годы, породившие такое искусство (те самые, какие мы объявляем теперь Серебряным веком), назывались «позорным десятилетием». Официально утвержденная «теория двух культур» делила культуру начала XX века на два противоборствующих лагеря: к одному принадлежали фигуры и произведения, подготавливающие революцию, стоявшие на ее стороне; к другому — все так называемые «буржуазные измы»: постимпрессионизм, кубизм, супрематизм и т. п.

Можно представить себе, какой подмогой в борьбе с официальной доктриной оказалась для либеральной советской критики концепция «русского авангарда». Согласно ей, новейшее предреволюционное искусство сближалось уже не с реакцией, но с революцией (при всех оговорках, какие при этом неизменно делались). Это было как отпущение грехов Малевичу, Татлину и им подобным, благодаря которому являлась возможность хоть что-то писать об этих художниках, а далее и показывать их работы на выставках и в музеях (хотя в доперестроечные годы это делалось все же достаточно робко)6.

Понятно, что камуфляжем «русского авангарда» старались прикрыть возможно более широкий круг художественных явлений. Всем было ясно, что с революцией, с политическим авангардом легко сближались такие факты, как революционный плакат, как «Башня III Интернационала» Татлина, конструктивизм в архитектуре, фотографии Родченко и т. п. Но возникал соблазн распространить «охранную грамоту» авангардизма и на более широкий круг мастеров, вобрать в «предреволюционную русскую культуру» Ларионова и Гончарову, Малевича, Кандинского, Шагала и многих других.

Однако с 1970-х годов духовная обстановка в Европе менялась: она неуклонно «правела». В «авангарде» начали видеть предтечу не столько революционности, сколько порожденной ею тоталитарности — и эта волна докатилась до нас к началу 1980-х годов. Рубежом (в СССР) оказалась выставка «Москва — Париж» (1981), во время которой все вдруг явно почувствовали в «авангарде» пренебрежение конкретностью и разнообразием жизни, насилие над жизнью как таковой, что особенно остро ощутили в советских архитектурных проектах 1920-х годов с их пафосом волевого диктата.

Слово «авангард» начинает ассоциироваться с трескучей французской лексикой из сферы всевозможных баталий (avant-garde, arriere-garde — так и слышится барабанная дробь!), столь не идущей к во многом почвенному искусству России. А далее такие настроения усиливаются. На «авангард» навешивают теперь грехи «социалистического реализма» и шире — всего господствующего при Сталине «стиля» советской жизни. (Интересно, что идеи поступают по-прежнему от иностранных, т.е. сторонних по своему положению, ученых, экспортирующих к нам, как и в случае с «авангардом», не столько ключи, сколько, пожалуй, отмычки к российским художественным вопросам7.)

Начали думать о том, что по части живописных дерзаний ранний Пикассо опережал российских собратьев, а между тем в симпатиях к радикальным идеям в политике мог быть уличен лишь под конец своей жизни, а равно и о том, что, напрямую сближая радикализм искусства 1910-х годов с революционными настроениями, мы повторяем ошибки вульгарного социологизма — одного из направлений в советской искусствоведческой мысли, набившего оскомину еще в 1930-х годах.

Теперь бы и отказаться от применения столь одиозного термина. Ведь надобность в нем как инструменте борьбы с «теорией двух культур» на сегодня отпала! Однако в реальности все происходит наоборот. Понятие авангард все более утверждается в писаниях наших искусствоведов, становясь категорией не только изобразительного искусства, как было вначале, но и художественной культуры в целом.

Причина, очевидно, в нехватке терминов для обозначения многообразных явлений в искусстве XX века. Термин «авангард», что называется, пошел нарасхват. С ним происходит то, что некогда происходило и с термином «барокко» и ему подобными, которые понимались то максимально широко, то максимально узко и всякий раз по-разному истолковывались.

Сегодня одни исследователи называют «авангардом» едва ли не все искусство XX века, т. е. искусство Новейшего времени, отказавшееся от передачи реальности в формах самой реальности. Книга B.C. Турчина «По лабиринтам авангарда» (М., 1993) открывается главой о Матиссе (надо сказать, превосходно написанной). Ученых этого толка заботят, правда, не столько термины, сколько сама история живописи, произведений и их стилей, в которых интересны в том числе и традиции, соединявшие между собой XX век и предшествующие века и развиваемые разными мастерами.

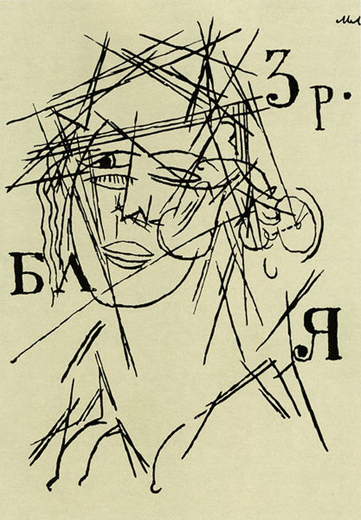

Ученых другого типа влечет скорее история «шоков от нового». Если исследователей первой категории привлекает искусство, то здесь коллекционируют историю «отказов от искусства», и центральным событием становится «Черный квадрат» Малевича или обыкновенный писсуар, выставленный в 1914 году в качестве произведения искусства Марселем Дюшаном. «В такой авангардной истории одинаково важны и выходки футуристов и дадаистов, и бесконечные манифесты, которые приравниваются, а часто даже реально перевешивают собственно произведения...»8. При таком подходе маловразумительные рассуждения Ларионова об исходящих от предметов лучах оказываются едва ли не важнее писавшегося им в это же время тончайшего по живописи портрета Татлина (из бывшей коллекции Л. Хаттона).

В некоторых наших работах эти два подхода ощутимо противоречат друг другу. Пример — уже упомянутая книга B.C. Турчина. Там в предисловии заявлено, что традиционное искусство «укрепляло стабильность общества», в то время как «авангард создает проекты будущего». В главе же о Матиссе ни о каких проектах будущего мы не услышим, и у нас против воли закрадывается сомнение: а не утверждают ли полотна Матисса как раз представление об устойчивой гармонии мира?

Д.В. Сарабьянов стремится не столько столкнуть, сколько синтезировать оба подхода. В одном из выступлений он говорил о «протоавангарде», имея в виду, вероятно, и Павла Кузнецова, и Сарьяна, и о «неавангардных художниках авангардной эпохи», подразумевая, очевидно, Петрова-Водкина, Бориса Григорьева, Александра Яковлева. По его мысли, «авангард» — не все искусство 1910–1920-х годов, но лишь его наиболее радикальное русло, к которому следует относить Ларионова и Гончарову, «бубновых валетов», Малевича, Татлина, беспредметников, Родченко и т. п.

И наконец сторонниками концепции Гройса «авангард» понимается еще более узко. Это, с одной стороны, «Черный квадрат» в качестве символа художественного радикализма XX века, а с другой — революционное искусство как выражение политического радикализма — вся атмосфера ЛЕФа, Эйзенштейн с его «Броненосцем Потемкиным» и т. п. Основная проблематика, как и у Камиллы Грей 1960-х годов, — искусство и революция, только уже не со знаком плюс, а со знаком «минус», так как в революционном искусстве ищут теперь прежде всего «зерен тоталитарности».

На мой взгляд, поскольку, как говорится, «поезд ушел» и с термином «авангард» уже невозможно бороться, надо попытаться хотя бы ограничить его применение. Раз этот термин возник из стремления связать революцию и искусство революционной эпохи, то пусть он в этом значении и остается, не заслоняя собой всего разнообразия искусства 1910–1920-х годов, чему сейчас уже немало примеров.

Я бы согласился (на худой конец) считать «авангардом» революционное искусство — уже без всяких черных квадратов! На мой взгляд, его отличительные черты — это, во-первых, осознанная связь с революционным движением; во-вторых, декларативная полемичность по отношению к культурам прошлых эпох и, в-третьих, своего рода романтический урбанизм, исполненный пафосом воли, который можно было бы назвать «авангардистским напором». Ведь именно эти черты всего более и влекли к нашим 1920-м годам западноевропейскую интеллигенцию «гошистского толка» (вспомним французское выражение rive gauche, а в 1960-х годах — своего рода «неогошистское» движение в Западной Европе, идущее к восстаниям 1968 года). В СССР подобные увлечения были нисколько не менее интенсивны. Из сундуков извлекались пласты архитектурных проектов, радующие своим идейным подъемом, нонконформизмом и столь отличающиеся от мастодонтов сталинской архитектуры. И эти же черты стали до крайности раздражать в эпоху всеобщего поправения 1970–1980-х годов, в эпоху «постмодернизма», избравшего конформизм в качестве осознанного убеждения.

Примерам осознанной связи искусства с революционным движением, равно как его декларативной полемичности по отношению к культурам прошлых эпох, поистине нет числа. Но в каких областях художественной культуры сильнее всего проявлялся авангардистский напор? На первом плане — как раз архитектурное проектирование, буквально захлестнувшее и 1920-х, и 1930-е годы. Архитектурный проект — та грань архитектурного творчества, где преобладают не органические силы природы и материала (как в отстроенном сооружении), но как раз волевая целеустремленность, которой еще только предстоит подчинить себе инертные массы камня. Главное в том, что в проекте все это могло выступать открыто и декларативно, как и выразилось однажды в модели «Башни III Интернационала», вращающейся и ввинченной в небо, — классическом для «авангарда» факте «архитектурных мечтаний» и созидающей воли.

На первый план выходил прием монтажа — в какой бы сфере он ни давал себя знать. Если в разрозненных городских впечатлениях живет хаотичность урбанной среды, то в монтаже как приеме — возможность порядка, воли и власти, нередко приобретавших преувеличенное значение. Стремление к монтажу впечатлений — вернее, ракурсов мира — доминировало в фотографиях Родченко, в фотомонтажных плакатах Клуциса, в киномонтажах Эйзенштейна. Гипертрофия воли достигала своего апогея. Ракурсы Родченко (вроде снятого снизу лица трубача с раздувшимися щеками) имели сюрреалистическую подкладку, передавая «безумство плоти» в тисках воспаленной цивилизации. Но этому противостояла напряженная воля фотографа в его борьбе за власть над натурой: модель расплющивалась «фотоглазом», превращаясь в марионетку, в страшноватый фантом. Не это ли выражение — в глазах Лили Брик на родченковской обложке «Про это» Маяковского? Ее глаза — как символ современного «фотоглаза» — одновременно и остро фиксирующий, и «сумасшедший» всплеск. Если искусство созерцательного типа, вроде картин импрессионистов, всегда было наблюдающим, зрячим, то творчество со сконцентрированной волей неизбежно включало момент ослепления — такого же, как и в любой революционной политике.

И еще одна сфера, где могла безраздельно царить все та же гипертрофия воли, — область художнических теорий. Эталон здесь — Малевич, у которого черты авангардистского теоретизирования приобретали почти художественную экспрессию. А.Н. Бенуа был тоже и живописцем, и историком мирового искусства, однако его история конкретна и полнокровна, в отличие от необычайно спрямленных построений Малевича, у которого вся европейская живопись, начиная с Сезанна, выравнивалась в «мировую линию», завершением которой становился он сам. Авангардный Малевич — Малевич витебского этапа. В эти годы он весь поглощен настроением художественного вождизма (вспомним его голову с бонапартистским «поставом» на фотографии вместе с участниками УНОВИСа — это по-настоящему вождь движения, в особенности если сравнить его Лик — с большой буквы — с вполне обыденными лицами молодежи, которая на этом снимке его окружает).

Но основное в определении любого явления — указание на его пределы, границы. Где исторические границы «русского авангарда» — в предлагаемом мной значении этого термина? В хронологическом смысле — это первое десятилетие русской революции — ни раньше, ни позже.

Еще раз подчеркну, что с революционным искусством («авангардом») следует сближать исключительно витебского Малевича. Малевич 1910-х годов — экспрессионист, переживающий окружающий мир как настораживающе чужой, а то и враждебный. Его картины 1910-х годов — не романтический урбанизм с его «авангардным напором», но мрачная изнанка современного города, его тяжелое и жутковатое дно. «Мозольный оператор» и «Полотеры», при очевидном влиянии «солдат» Ларионова, акцентировали не ухмыляющиеся «рожи» персонажей (как у Ларионова), но прежде всего их страшноватые «лапы», лапы-обрубки, протянутые мозольному оператору или расплющенные на щетках у полотеров («Шестипалого полотера жди!» — читаем у Марины Цветаевой). Если крестьянки у Гончаровой напоминали то таитянок, то скифских баб, то у Малевича — скорее троглодитов, повылезавших из своих темных убежищ. Их фигуры безлики и неумолимы. В «Уборке ржи» они вяжут снопы с такой безжалостной силой, с какой могли бы вязать обреченных на пытку, а «лесоруб» нацеливается топором палача на уже четвертованные им деревья. В кубофутуристических полотнах Малевича есть что-то невоспитанно-дикое (достаточно сравнить их с чувственно-утонченными полотнами Пикассо). В его мироощущении было нечто от «примитива» — первобытно-враждебное гуманистической европейской культуре. Слушая его тяжелые, как камни, фразы о «бесстыжих» античных Венерах, окружающие вспоминали, наверное, о лангобардах, отбивавших головы у римских мраморов. Впечатление недобрых черных провалов очевидно в «супрематизмах» Малевича. Его «Черный квадрат в белом окладе» (А.Н. Бенуа) — глядящая нам в глаза квадратная «черная дыра», устрашающее Ничто, взирающее из пустоты, зрак космического небытия, способный завораживать подсознательным страхом.

В авангардистском духе такие фигуры были истолкованы только в революционное время. Н.Н. Пунин с уверенностью ставил Малевича и Татлина в ряды борцов за новые формы, усматривая в «квадрате» Малевича формы «человеческой инициативы», а в «круге» — пассивную форму природы»9. Еще дальше шел в 1920 году сам автор этих фигур: черный квадрат — знак экономии, белый — чистое действие, красный — сигнал революции10. От этого пафоса уже ничего не осталось у Малевича поздней, ленинградской поры. В его «вторых крестьянах» еще отчетливее, чем в «первых», печать сурового экспрессионизма, а сам он из вождя и пророка превратился в подпольного ленинградского живописца.

Своеобразным «протоавангардом» (если пользоваться выражением Д.В. Сарабьянова) можно было бы назвать менталитет некоторой группы художников начала 1910-х годов, толкавший их организовывать драчливые диспуты или выпускать воинственные манифесты («манифестантность» — черта, на которой настаивают все пишущие об «авангарде»). Одни и те же мастера могли оставаться спокойными станковистами в творчестве и выступать предшественниками «авангарда» в общественном поведении. В Ларионове жило два человека, из которых один трудился, как я уже говорил, над тончайшими живописными полотнами, наполненными светом и тишиной, другой отправлялся на диспут между «хвостами» и «валетами», где дело доходило до рукопашной.

Что предваряло в искусстве начала 1910-х годов осознанную связь «авангарда» 1920-х с революционным движением? Самое широкое стремление к новому, к непрестанному обновлению и смысла, и форм. Новое становилось художественной религией, credo движения начала 1910-х годов, и поэтому все, что не отвечало равнению на новое, немедленно зачислялось в разряд академизма. Необходимость обновления буквально в каждом выставочном сезоне превращалась в орудие жесткой борьбы художественных группировок. В 1910 году, например, Ларионов придумал для экспозиции своей группы название «Бубновый валет», однако уже в следующем, 1911-м, когда некоторые из его друзей решили сохранить эти слова в качестве названия учреждаемого ими художественного союза, последовал его раздраженный протест: «Что такое ”Бубновый валет”? Имя дал я... Только для выставки того года» (курсив мой. — Г.П.). У основателей же союза «Бубновый валет» чувствуется «успокоенность, необходимость уютного угла и мещанское желание спекулировать на зарекламировавшем себя названии»11.

Что предваряло революционную полемичность по отношению к явлениям прошлой художественной культуры? Стремление к пародированию вошедших в обиход художественных жанров, особенно явное у тех же «валетов», у Ларионова, у Гончаровой. Здесь были пародии на парадные портреты серовского типа («Дама с фазанами» Машкова), на идиллических купальщиц или не менее идиллические пейзажи с «мирно пасущимися стадами». На их месте у Ларионова — купальщицы в брутальных позах или отнюдь не мирные сцены случки животных. А далее — не менее вызывающие парафразы прославленных произведений мирового искусства, подобные «Евангелистам» Гончаровой, в которых вместо суровых апостолов из композиции Дюрера оказывались «допотопные» идолы с выражением первобытной мысли на лицах, с перстами, то упертыми в лбы, то предостерегающе поднятыми кверху. Характерна и «Кацапская Венера» Ларионова, изображенная в позе «Венеры Урбинской» Тициана. Российский фольклорный кот играет там ту же композиционную роль, какую у Тициана собака, свернувшаяся у ног рыжеволосой красавицы. А чего стоит насмешливая перекличка изящно скрещенных ног Венеры из галереи Уффици и перекрученных пяток Венеры из музея Нижнего Новгорода! Заметим, что такие же вывернутые пятки были чуть раньше и у Ларионовского «Отдыхающего солдата» (ГТГ), изображенного уже не с цветком, как обе Венеры, но с солдатским кисетом. Развитием «антимузейных» ларионовских выпадов будут в революционные времена такие же настроения Маяковского — его безапелляционная уверенность в том, что уже «пора пулям по стенам музеев тенькать».

И наконец те стороны художественного менталитета, в которых предвосхищался «романтический урбанизм». Это и ларионовская раскраска лиц, когда, по его словам, «как за окном автомобиля, мелькают, вперяясь друг в друга витрины — наше лицо»12. Это и его привязанность к реалиям сегодняшнего быта города — «кинематографу, фотографии, газетному объявлению» — или обоготворение футуристами «гениального художественного стиля» — городской современности. Здесь и футуристические полотна Гончаровой, являвшиеся одновременно и развитием ее апокалипсических тем 1911 года: ведь если в «Жатве» ангелы «метали камни на город», то в «Фабрике» (1912, ГРМ) город с его фабричными трубами сам разрушался от внутренних потрясений. У Гончаровой — надвигающийся «бунт машин», сорвавшихся с места («Аэроплан над поездом», 1913, Казань), однако главное — в ее сочувствии силам, прорастающим в мире этих машин, не уступающим по подспудному натиску тем, какие по зову ангельских труб должны обрушиться на погрязший в грехах Вавилон.

Однако по отношению к первой половине 1910-х годов мы должны говорить о предвестиях или о предпосылках революционного искусства. Там еще нет его романтизма, его наступательной ослепленности. Это были как бы отдельные грани соответствующих настроений, не покрывавшие, как я уже сказал, не только творчества, но даже и мироощущения многих художников. На мой взгляд, не следует причислять к «авангарду» не только Малевича дореволюционной или ленинградской поры, но и Кандинского, Филонова, Шагала, Ларионова, Гончарову и уж тем более ни в чем не замешанных «бубновых валетов» — Кончаловского, Машкова, Лентулова, Куприна или Фалька, которым ярлык «авангардистов» подходит «как корове седло».

Каковы могли бы быть поздние границы «русского авангарда»? Это искусство рождалось вместе с подъемом революционных настроений и вместе с ними угасло. Нет оснований выводить «авангард» за его исторические рубежи, как это сегодня нередко делают, находя его продолжение либо в «стиле» политической жизни «эпохи Сталина», либо в официальной линии советского искусства («соцреализме»).

Сближение стиля революционного искусства 1920-х годов и «политического стиля» в руководстве страной в 1930–1950-е годы, как это звучит у Б. Гройса, абсолютно неправомерно. В первом случае «стиль» — это обоснованный искусствоведческий термин, во втором — всего лишь метафора, вдобавок целиком неудачная. Ни малейшим единством стиля советская жизнь 1930–1950-х годов не отличалась: на одном полюсе был полированный красный гранит, серебристые ели и серо-каракулевые шапки генералитета, на другом — бесчисленные серо-бревенчатые бараки вокруг городов-заводов или зоны «Архипелага ГУЛАГ» в окружении отнюдь не серебристой тайги. Не продолжался «русский авангард» и в официальной линии искусства советских лет. «Соцреализм» опирался совсем не на революционное искусство и вообще не на новейшие художественные течения первой трети XX века. Его исток — приемы академического салона начала столетия: стоит сравнить дореволюционные салонные вещи Исаака Бродского и его же «соцреалистического» «Ленина в Смольном». Если религией «авангарда» было стремление к новому, то неизбывная потребность «соцреалистов» — присяга апробированным образцам, например утвержденным ЦК КПСС фотографиям Ленина и Сталина. Наконец если «авангард», как я пробовал здесь показать, был квинтэссенцией наступательного урбанистского мироощущения XX века, то «соцреализм» опирался на провинциальные комплексы художественной культуры и жизни. Урбанистическая романтика, которая на первых порах сохранялась в советском искусстве (Дейнека, Нисский), была «соцреализму» противопоказана. Гораздо ближе был мир советской глубинки с ее коллективистскими и патерналистскими нравами — вспомним «Письмо с фронта» Лактионова, где письмо солдата жене читалось всем «домом и улицей», или многочисленные полотна, изображавшие счастливых посланцев провинции, аплодирующих «отцу и вождю народов».

Таким образом, если говорить о плюсах и минусах категории «авангард», то, на мой взгляд, перевешивают минусы. Когда мы занимаемся историей кубизма, то готовы тщательно различать, в каких именно картинах Пикассо впервые возникают кубистические приемы, но никому и в голову не придет прослеживать, с какого именно натюрморта или крестьянского жанра Гончарова сделалась «авангардисткой». «Авангард» (в том числе и «русский авангард») — притягивающее (или отталкивающее — в зависимости от того, как мы к этому явлению относимся) обобщающее словцо, своеобразный «бренд» (вроде понятий «fin de siecle» или «Серебряный век»), пригодный не для искусствоведческого анализа, но лишь для суммирующих заголовков статей, каталогов, названий конференций и т. п.

Примечания:

1 Крученых А. Новые пути слова // Манифесты и программы русских футуристов. М., 1967. С. 66.

2 Харджиев. Н. Статьи об авангарде. М., 1997.

3 Cat. de l’exposition «Le rayonnisme». Paris, Galerie des Deux Oles.

4 L’Ceil. Lausanne, novembre 1955.

5 Gray С. The great experiment. Russian Art 1863–1922. London, 1962.

6 Начало распространения термина в советской искусствоведческой литературе — 1970-е годы. В книге Д.В. Сарабьянова «Русская живопись конца 1900-х — начала 1910-х годов» (М., 1971) ни о каком авангарде еще не заходит и речи.

7 Гройс Б. Стиль Сталин. Утопия и обмен. М., 1993.

8 Ковалев А. Существовал ли «русский авангард»? Тезисы по поводу терминологии // Вопросы искусствознания. 1/94. М., 1994. С. 128.

9 Лунин Н. Обзор новых течений в искусстве Петербурга // Русское искусство. 1923. № 1.

10 Малевич К. Супрематизм. Витебск, 1920.

11 Голос Москвы. 1911. 6 октября.

12 Аргус. 1913. № 12.

Подбор иллюстраций осуществлен «Артгидом».