Эндрю Соломон. The Irony Tower. Советские художники во времена гласности

Воспоминания американца Эндрю Соломона, в 1988 году впервые попавшего в СССР с редакционным заданием осветить знаменитый московский аукцион Sotheby’s, с которого многие начинают отсчет истории русского современного искусства.

На торгах Sotheby’s «Русский авангард и советское современное искусство» в Совинцентре, Москва. 7 июля 1988 года. Фото: © Сергей Борисов. Courtesy Музей современного искусства «Гараж»

На торгах Sotheby’s «Русский авангард и советское современное искусство» в Совинцентре, Москва. 7 июля 1988 года. Фото: © Сергей Борисов. Courtesy Музей современного искусства «Гараж»

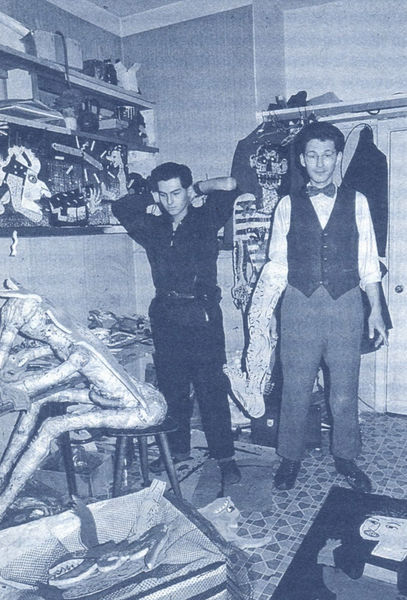

Эта замечательная книга — история неофициального русского искусства второй половины XX века, рассказанная очевидцем событий, американцем Эндрю Соломоном, впервые приехавшим в журналистскую командировку на единственный аукцион Sotheby’s в СССР в 1988 году. Соломон приехал и понял, что ему суждено еще не раз вернуться в эту страну и даже, возможно, почувствовал, что ему предстоит провести не один день бок о бок с его новыми друзьями — художниками, музыкантами и прочими «деятелями» советского художественного андерграунда. Молодой американец сначала оказался в сквоте на Фурманном, а затем попал в гущу художественной жизни двух столиц: вернисажи в мастерских и на пустырях, запрещенные концерты групп «Среднерусская возвышенность» и «Кино», поездки за город Андрея Монастырского, первые выставки отечественных звезд неофициального искусства на Западе, круг Кабакова, «Новые художники» и даже политические события этой переломной эпохи вроде путча 1991 года — все это нашло отражение в его увлекательном и невероятно ценном сегодня мемуаре. Кроме самого рассказа Эндрю Соломона, книга включает в себя комментарии и послесловие художника Константина Звездочетова, который нередко исправляет неточности или беззлобно подтрунивает над своим заокеанским товарищем, а также целый ряд редких фотографий и репродукции малоизвестных работ 1980-х. С любезного разрешения Центра современной культуры «Гараж» мы публикуем фрагмент книги, посвященный легендарному московскому аукциону Sotheby’s, с которого многие начинают отсчет истории русского современного искусства и с которого начиналась увлекательное путешествие Эндрю Соломона по миру советского художественного андерграунда.

Итак, вечер июля 1988 года, четверг, день менее знаменательный, чем 28 июня 1919 года, когда был подписан Версальский договор, но все же изменивший жизнь многих. Этот день свел вместе людей, которые ни при каких других обстоятельствах никогда бы не встретились. Как в самых драматичных бергмановских сценах: люди делают то же, что и всегда, в некоем пространстве, где все они чувствуют себя немного не в своей тарелке, при этом все они заставляют друг друга стать другими — навсегда.

Это звучит мелодраматично, но ситуацию можно описать только так. Вот как это было. В половине седьмого участники тура начали заполнять зал, где должен был состояться аукцион. Это был большой конференц-зал гостиницы «Международная». Расфуфыренные посетители подходили к стойке регистрации, чтобы получить пронумерованные карточки для участия в торгах, а потом занимали зарезервированные за ними места в первых рядах. Они уже достаточно времени провели вместе, поэтому приветствовали друг друга дружескими кивками. «Вы что, правда собираетесь купить вот эту работу?», — спрашивал один другого. «Во что бы то ни стало», — отвечал тот, нервно хихикая. Тощая дама с бриллиантами на шее и огромной сумкой из крокодиловой кожи металась между двумя картинами разных авторов. «Я никак не могу выбрать, просто не могу, — простонала она и обратилась к своему соседу: А вам какая больше нравится?»

Помимо участников тура, на торгах присутствовали жившие в Москве иностранцы и некоторые советские высокопоставленные лица. Все они тоже были разодеты в пух и прах, что совсем не соответствовало уровню события. Там были американский посол Джек Мэтлок с супругой Ребеккой и их сын Дэвид. Приехали какие-то важные лица из журнала «Тайм», не для того, чтобы освещать событие, а просто заинтересовавшись им. Были там дети богатых иностранных бизнесменов, работавших в Москве. Затрудняюсь сказать, кем именно были присутствовавшие советские, но явно людьми с определенным положением: среди американцев и европейцев они чувствовали себя вполне свободно. Некоторые из них были из Союза художников, другие из Министерства культуры, остальные, без сомнения, из каких-то других министерств, работавших над подготовкой этого мероприятия.

Прессы было какое-то невероятное количество, все с ноутбуками, с камерами, с телевизионным оборудованием, все что-то снимали и документировали, документировали, документировали на всю катушку. Причем большинство журналистов специализировались не на искусстве, а на политике. Все московские бюро прислали своих представителей, чтобы отметить этот исторический день. Они всё фотографировали и снимали на видео, и должно быть, недоумевали, кто все эти разодетые люди, приехавшие в «Международную» в этот июльский четверг.

Художники-участники аукциона присутствовали тоже. Пришли не все: например, Ира Нахова сказала, что в тот вечер она пораньше легла спать, решив, что нужно просто довериться судьбе. Художникам выдали специальные пропуска, благодаря которым они смогли пройти в гостиницу и в аукционный зал, и там они как-то разбавили богатых и влиятельных. Они нервничали и перешептывались друг с другом. Но в головах покупателей вдруг что-то щелкнуло, и они стали просить художников подписать каталоги. Для художников началась игра в знаменитостей.

Дальняя часть зала, где не было кресел, отделялась от остального помещения канатами из красного бархата, как в музее, и предназначалась для приглашенных. Приглашения каким-то образом переходили из рук в руки: покупались, продавались по заоблачным ценам, иногда выменивались на произведения искусства, на дома, может быть даже на чью-то жизнь — во всяком случае, так утверждали некоторые приехавшие на аукцион гости с Запада. Там были сотрудники Пушкинского музея, друзья советских художников, все, кто имел отношение к художественному миру Москвы. Приехали несколько ленинградских художников, прилетел чей-то родственник из Тбилиси. За канатами было тесно как в метро в час пик. Никто толком не мог ничего рассмотреть, все толкались, пробиваясь вперед и сталкиваясь с встречным потоком людей, стремившихся отдохнуть от июльской жары в потоках прохладного воздуха из кондиционера. Там оказались и некоторые представители Запада — те, кому удалось проникнуть сюда, размахивая иностранным паспортом, и не имевших никакого отношения ни к представителями аукциона, ни к местным властям.

В семь часов начались торги. Лорд Гаури и Жюльен Барран встали по обе стороны кафедры, а Симон де Пюри, взмокший, несмотря на кондиционер, занял свое место за кафедрой. Гаури, который в свое время вызвал форменный скандал в Великобритании, отказавшись занять пост министра по делам искусств — он сказал, что жить на 33 тысячи фунтов в год просто невозможно, — был спокоен, как горное озеро. В ходе всего мероприятия он держался чрезвычайно вежливо и корректно, без какой бы то ни было развязности. Примерно так же держался и Жюльен Барран. Они напоминали двух королей, а Симон де Пюри был похож на главного распорядителя на грандиозном представлении.

Аукцион начался с работ 20–30-х годов, со старого авангарда. В первом лоте была Надежда Удальцова, рисунок карандашом. Начальная цена 7–10 тысяч фунтов поднялась до 12 тысяч. Другие ее работы тоже были проданы дороже, чем были оценены. Картины Александра Древина купили по ценам, в два-три раза превышавшим начальные. Потом пришел черед Родченко. Первая работа, оцененная в 60–80 тысяч фунтов, ушла за 180 тысяч. Хорошо продались и несколько фотографий и плакатов, а потом была выставлена работа под названием «Линия», собственно говоря, и представлявшая собой линию. Её оценили в 90–120 тысяч фунтов, а продана она была за 300 тысяч. И все же это был только предварительный аукцион, всего лишь увертюра, продажа старых работ. Настоящие волнения были впереди.

Наконец, лот восемнадцатый, работа Марии Эндер, был продан, и со следующего лота начался аукцион современного советского искусства. Художники были представлены в алфавитном порядке, в соответствии с латинским алфавитом. Первым шел Гриша Брускин, крошечный человечек несколько грубоватой наружности, который в течение долгих лет находился на обочине художественной жизни. Брускин был маргиналом в кругу официальных художников, а с приходом Горбачева, когда это стало безопасно, примкнул к художникам неофициальным, и стал таким же маргиналом среди них. Гришу считали человеком милым и очень мастеровитым, но отнюдь не хватающим звезд с неба, к нему хорошо относились, но, по сути, не принимали всерьез. Поэтому все были несказанно удивлены, когда одна из его работ появилась на обложке каталога «Сотбис», а западные посетители стали толпами приходить в его мастерскую*.

Гриша Брускин был уважаемым человеком и без всякого «Сотбиc». Лично я с ним не общался, но он, кажется, дружил с Приговым, Рубинштейном и др. Его работы относили к соц-арту и ценили в нашей среде. В Союзе художников он не очень светился, как и все нормальные люди. Один раз его, за выставку в Вильнюсе, там даже пытались подвергнуть остракизму. Наверное, он где-то работал, что бы было, что покушать, но и это была обычная практика. Что же касается самого аукциона, то он, как и фильм «Асса», может считаться отправной точкой процесса, в котором «золотое подполье» стало довольно быстро превращаться в наш локальный (извиняюсь за выражение) мэйнстрим (комментарий художника Константина Звездочетова).

Работы Брускина красивы, а их связь с советским искусством бросается в глаза, художника невозможно принять, скажем, за голландца. В его работах ощутим политический подтекст, а также его еврейское происхождение. Его образы навязчивы, как реклама, и такие же пугающе-гладкие, почти дикарские. Покупателям работы Брускина очень понравились, все они были проданы вдвое, втрое и вчетверо дороже стартовой цены. Одна из них, оцененная в 17 тысяч, ушла за 220 тысяч фунтов.

Естественно, художники увидели друг друга по-новому. Наконец им представилась возможность наблюдать, как люди с Запада распоряжаются своими деньгами. Небрежным, почти усталым движением руки поднимались вверх белые таблички, предлагающие двадцать, сорок, шестьдесят тысяч фунтов. Разницы в тысячу фунтов, казалось, просто не существовало. Огромные, невообразимые суммы в мгновение ока отдавались за обладание произведением искусства. Советского искусства. В эту минуту художники поняли, что они могут стать по-настоящему богатыми, зарабатывать такие деньги, какие им и присниться-то не могли.

После Брускина пришел черед Ивана Чуйкова, одного из самых уважаемых представителей неофициального советского искусства. Если кто-то пожелал заплатить 220 тысяч за работу Гриши Брускина (Гриши Брускина!), то уж наверное работа Чуйкова должна стоить миллионы! Но «Фрагменты забора» не смогли достичь начальной цены в 8 тысяч, «Узелки и кресты» — в 11 тысяч фунтов. Работы были проданы, но за цены, которые лишь едва-едва превысили резервные. И так было на протяжении всего аукциона — где-то невообразимо высокие цены, где-то разочаровывающе низкие, но даже в последнем случае, это были огромные деньги. Когда разыгралась битва за работу Светы Копыстянской, художники стали обмениваться непонимающими взглядами. Света была серьезной женщиной и хорошим художником, но ничего особенно оригинального в ее работах не было. Цена, между тем, поднималась все выше и выше. Как это могло быть? Из своей резервации за бархатными канатами художники не могли уследить за всеми подробностями сражения. Не были они и на помпезном официальном приеме накануне аукциона. Поэтому они не слышали, как одна элегантная дама из Швейцарии заявила, что готова заплатить за эту работу любые деньги. И не знали о том, что та самая рок-звезда дала указание своему представителю купить именно эту картину. Уже после аукциона многие обиженно повторяли: «Эта работа ушла за сорок тысяч. Неужели Света Копыстянская лучше Чуйкова или Кабакова?»

С молотка ушло почти все. Не продались только плохие, но неадкватно высоко оцененные работы Ильи Глазунова — большой шишки из Союза художников, ярого антисемита и народного героя, самого популярного и самого ненавидимого художника СССР. Того самого Глазунова, чья жена выбросилась из окна накануне открытия его выставки, быть может, желая засвидетельствовать этим отчаянным поступком невыносимый нрав своего мужа, что, однако, не помешало вернисажу. Того самого Глазунова, которому подарили яйцо Фаберже, а он просверлил в его тончайшей эмали дырку, чтобы поместить туда японский микродинамик. Несмотря на непроданного Глазунова, успех аукциона превзошел все ожидания. Он принес 2 миллиона 85 тысяч фунтов, тогда как по самым оптимистическим прогнозам предполагалось собрать от 796 тысяч до 1 миллиона 68 тысяч фунтов. Все ликовали, Симон де Пюри дружески обнимал Сергея Попова, атмосфера была праздничной.

А я после аукциона невольно подслушал разговор между мужчиной и женщиной, выходившими из большого зала гостиницы «Международная». «Я купила вот эту, — сказала женщина, указывая на какую-то фотографию в каталоге: Или вот эту. Я точно не помню». «Не важно, — ответил мужчина — Главное, что у тебя останется что-то на память о сегодняшнем вечере. Ведь это было замечательно, правда?»

В этом — вся трагедия «Сотбис» с его безудержной рекламой, но в этом и его дух. Дороже всех были проданы самые симпатичные вещицы, или самые эпатажные. Кое-что из лучших работ, действительно, было куплено немногочисленными знатоками, но большинство приобреталось в качестве сувениров. Все это нарушило расстановку сил на московской художественной сцене, что до сих пор дает о себе знать. Хотя аукционный дом не может нести ответственности за невежество своих клиентов, все же, если бы подготовка к аукциону не была разрекламирована столь театрально, какая-то часть охотников за сувенирами, скорее всего, осталась бы дома. Но тогда и речи не могло быть о таких невероятных деньгах. Все эти люди, которые после аукциона толпились в холле гостиницы, повторяя: «Мы так рады, что купили эти работы на память о нашей поездке», — как бы гарантировали успех, который могут иметь даже действительно второразрядные работы. И если бы аукцион не оказался таким потрясающе успешным, Министерство культуры вряд ли дало бы добро на последующие мероприятия, которые способствовали большей свободе для советских художников всех родов и мастей. И не изменило бы отношения к ненавистному прежде художественному сообществу, которое стало теперь одним из источников твердой валюты для СССР.