13-я Стамбульская биеннале: от политики до философии

Открылась 13-я Стамбульская биеннале. Одна из самых статусных и почтенных биеннале мира проходит в этом году в непростых условиях: вокруг народные волнения, еще в начале лета были массовые демонстрации, по сей день идет «ползучая революция», митинги каждый день собираются и каждый день их разгоняет полиция, даже вашему корреспонденту удалось нечаянно хлебнуть слезоточивого газу. Куратор биеннале Фулия Эрдемчи, раньше намеревавшаяся сделать упор на public art, благоразумно увела биеннале под крыши: в выставочный зал Antrepo №3, здание начальной школы в Галате, два художественных фонда на проспекте Истикляль и одну маленькую галерею 5533 в торговом комплексе IMC. Концепция биеннале тоже изменилась в свете политической ситуации в Стамбуле.

Источник: http://istanbulbridgemagazine.com/

Источник: http://istanbulbridgemagazine.com/

Биеннале воображения

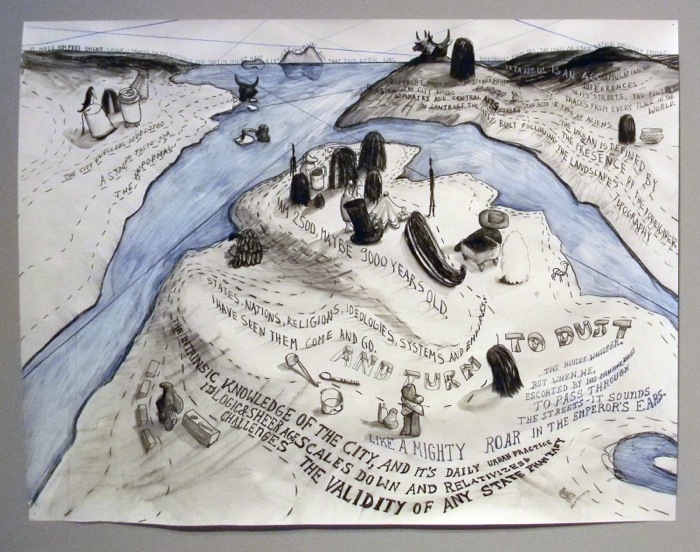

В организации нынешней биеннале есть интересный момент: добрая половина представленных на ней проектов — суррогаты самих себя. Еще два года назад Фулия Эрдемчи предложила отказаться от обычной практики проведения биеннале в виде выставок в павильонах, а вместо того превратить в выставочную площадку весь город: по ее замыслу, искусство должно было выйти на улицы, переосмысляя и трансформируя городскую среду. Поэтому большинство проектов планируемой выставки относились к public art, и многие разрабатывались для конкретных точек Стамбула. Однако этой весной и в начале лета, когда произведения уже были заказаны и работа над ними кипела, а до открытия биеннале оставались считанные месяцы, на улицы Стамбула вышли не проекты, а люди. Начались всем известные волнения, демонстрации, их разгон, полиция, дубинки и слезоточивый газ. Биеннале и ее куратор тоже подверглись давлению: протестующие резко критиковали и саму биеннале как кормящуюся с руки кровавого режима, и идею ее выноса в городскую среду как легитимизирующую его, режима, преступления: мол, нас на этих улицах бьют и газом травят, а вы тут картинки показываете, как будто все в порядке. («Артгид» следил за процессом и писал о нем).

В итоге Эрдемчи приняла волевое решение: никаких улиц, биеннале будет проводиться в традиционном формате выставки в помещении. Работы, которые были уже заказаны и готовы, пришлось в срочном порядке переформатировать из «уличного» в «павильонный» формат. Поэтому на биеннале много проектов в прямом смысле слова: чертежей, макетов, реконструкций, каких-то частей несостоявшихся инсталляций, в общем — напрягите воображение и представьте, как это могло бы быть. От проекта немецкого «незваного градостроителя» Кристофа Шефера, предполагавшего заменить мозаики стамбульского метро на новые, с социальным содержанием, осталась груда рисунков; от «Монумента человечеству» голландцев Ваутера Остерхолта и Элке Аутентаус — «леса рук» из гипсовых отливок человеческих ладоней, растущих из земли, — только фотографии.

В итоге Эрдемчи приняла волевое решение: никаких улиц, биеннале будет проводиться в традиционном формате выставки в помещении. Работы, которые были уже заказаны и готовы, пришлось в срочном порядке переформатировать из «уличного» в «павильонный» формат. Поэтому на биеннале много проектов в прямом смысле слова: чертежей, макетов, реконструкций, каких-то частей несостоявшихся инсталляций, в общем — напрягите воображение и представьте, как это могло бы быть. От проекта немецкого «незваного градостроителя» Кристофа Шефера, предполагавшего заменить мозаики стамбульского метро на новые, с социальным содержанием, осталась груда рисунков; от «Монумента человечеству» голландцев Ваутера Остерхолта и Элке Аутентаус — «леса рук» из гипсовых отливок человеческих ладоней, растущих из земли, — только фотографии. Однако некоторым работам такое переформатирование, очистившее их от привязки к конкретным местам с их конкретной смысловой нагрузкой, придало новое звучание и даже непреднамеренно улучшило их. Амстердамская группа Rietveld Landscape готовила проект для культурного центра имени Ататюрка на площади Таксим: предполагалось с помощью мощной видеопроекции залить все здание — огромный модернистский куб — неровным, тревожно пульсирующим светом, что символизировало бы социальную напряженность и наши неспокойные дни. Но после того, как дни стали совсем уж неспокойными (причем именно площадь Таксим стала центром протестов, а центр Ататюрка вместе с близлежащим парком Гези, которые правительство собралось сносить, а горожане встали на их защиту — главным яблоком раздора между властью и стамбульцами), проект переделали в галерейный формат, и теперь неровный свет тревожно пульсирует на маленьком кусочке белой стены в абсолютно темном зале, отбрасывая световую дорожку. Центр Ататюрка с его ролью символа вестернизации и модернизации Турции, поставленных нынче под угрозу, лишь подразумевается, а на деле вместо предполагавшейся светомузыки на площади мы имеем нечто большее: не ограниченную обстоятельствами места и времени медитативную инсталляцию, эмоциональную, чистую и лаконичную, о тревожности и хрупкости человеческого бытия в целом, от которой был бы в восторге покойный Хайдеггер.

Однако некоторым работам такое переформатирование, очистившее их от привязки к конкретным местам с их конкретной смысловой нагрузкой, придало новое звучание и даже непреднамеренно улучшило их. Амстердамская группа Rietveld Landscape готовила проект для культурного центра имени Ататюрка на площади Таксим: предполагалось с помощью мощной видеопроекции залить все здание — огромный модернистский куб — неровным, тревожно пульсирующим светом, что символизировало бы социальную напряженность и наши неспокойные дни. Но после того, как дни стали совсем уж неспокойными (причем именно площадь Таксим стала центром протестов, а центр Ататюрка вместе с близлежащим парком Гези, которые правительство собралось сносить, а горожане встали на их защиту — главным яблоком раздора между властью и стамбульцами), проект переделали в галерейный формат, и теперь неровный свет тревожно пульсирует на маленьком кусочке белой стены в абсолютно темном зале, отбрасывая световую дорожку. Центр Ататюрка с его ролью символа вестернизации и модернизации Турции, поставленных нынче под угрозу, лишь подразумевается, а на деле вместо предполагавшейся светомузыки на площади мы имеем нечто большее: не ограниченную обстоятельствами места и времени медитативную инсталляцию, эмоциональную, чистую и лаконичную, о тревожности и хрупкости человеческого бытия в целом, от которой был бы в восторге покойный Хайдеггер.

От «Варшавянки» до рэпа

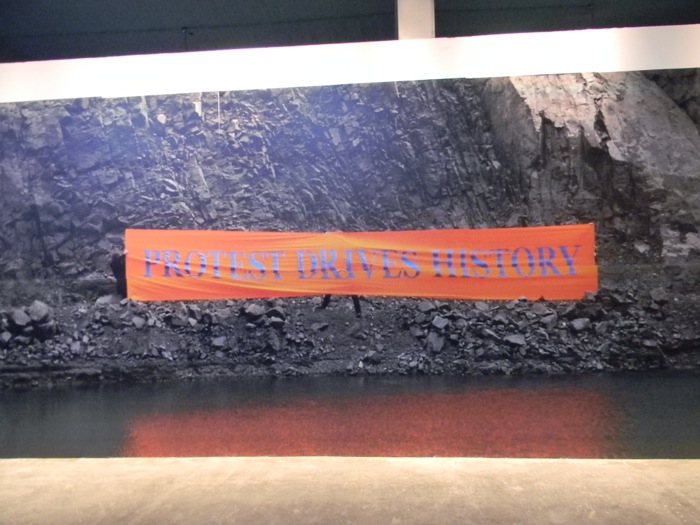

Протест: во-первых, это красиво

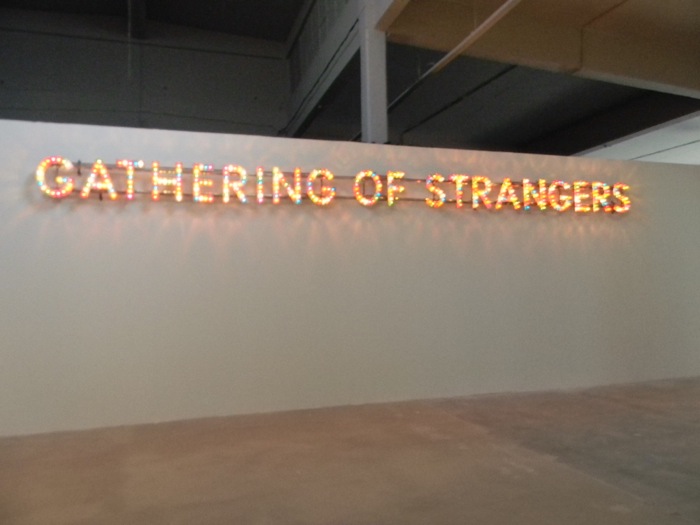

В итоге решение было компромиссным. Эрдемчи официально заявила: «Планируя структуру биеннале до протестов вокруг парка Гези, я не намеревалась включать в нее спонтанные протестные выступления и уличные перформансы: я считаю, что не нужно “одомашнивать” и “укрощать” их, включая в институциональные рамки, против которых они выступают. Однако мне казалось, что если уж они уже есть в этом месте, возможно было бы сделать их темой нашей работы». Социальный протест как тема искусства присутствует на биеннале наравне с другими темами, но социальному протесту как modus operandi искусства выделен небольшой загончик: последний этаж одной из локаций биеннале (Греческой школы в Галате). Здесь развернули свою полностью отдельную экспозицию группа «Платформа Сулукуле» и другие художники-«оккупайцы»: группа Mülksüzleştirme Ağları, Серкан Тайджан и Волкан Аслан.

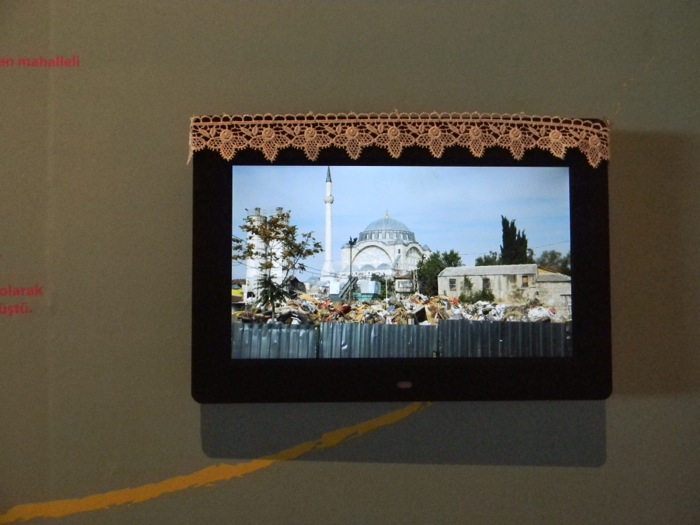

В итоге решение было компромиссным. Эрдемчи официально заявила: «Планируя структуру биеннале до протестов вокруг парка Гези, я не намеревалась включать в нее спонтанные протестные выступления и уличные перформансы: я считаю, что не нужно “одомашнивать” и “укрощать” их, включая в институциональные рамки, против которых они выступают. Однако мне казалось, что если уж они уже есть в этом месте, возможно было бы сделать их темой нашей работы». Социальный протест как тема искусства присутствует на биеннале наравне с другими темами, но социальному протесту как modus operandi искусства выделен небольшой загончик: последний этаж одной из локаций биеннале (Греческой школы в Галате). Здесь развернули свою полностью отдельную экспозицию группа «Платформа Сулукуле» и другие художники-«оккупайцы»: группа Mülksüzleştirme Ağları, Серкан Тайджан и Волкан Аслан. Они сделали качественное социологическое исследование самой больной темы, которая и вызвала турецкую волну протестов: насильственной джентрификации турецких городов и в особенности Стамбула, когда бедные, но обжитые районы сносятся, жителей выселяют в никуда, а земля отдается на откуп девелоперам. По стенам развешены понятные графики: в какую стамбульскую «стройку века» сколько вбухано, чьи интересы задействованы, какими деловыми и семейными узами связаны между собой чиновники и коммерсанты, продвигающие эти стройки. «Платформа Сулукуле» выпустила путеводитель по снесенным и предназначенным к сносу районам. Особое раздражение, вызванное тратой непомерных бюджетных денег на олимпийские объекты (Стамбул был одним из претендентов на Олимпиаду-2020, и в олимпийские объекты, как в прорву, ухнули миллионные суммы), прекрасно отражает небольшой световой объект Волкана Аслана: вот примерно, что мы имеем сказать за вашу Олимпиаду.

Они сделали качественное социологическое исследование самой больной темы, которая и вызвала турецкую волну протестов: насильственной джентрификации турецких городов и в особенности Стамбула, когда бедные, но обжитые районы сносятся, жителей выселяют в никуда, а земля отдается на откуп девелоперам. По стенам развешены понятные графики: в какую стамбульскую «стройку века» сколько вбухано, чьи интересы задействованы, какими деловыми и семейными узами связаны между собой чиновники и коммерсанты, продвигающие эти стройки. «Платформа Сулукуле» выпустила путеводитель по снесенным и предназначенным к сносу районам. Особое раздражение, вызванное тратой непомерных бюджетных денег на олимпийские объекты (Стамбул был одним из претендентов на Олимпиаду-2020, и в олимпийские объекты, как в прорву, ухнули миллионные суммы), прекрасно отражает небольшой световой объект Волкана Аслана: вот примерно, что мы имеем сказать за вашу Олимпиаду. Тем не менее вопрос «искусство или политика» остается открытым, как и множество других вопросов, связанных с вовлеченностью художника в социальную деятельность. В том числе и вопрос о компромиссах между искусством как деятельностью определенного рода истеблишмента и протестом совсем не истеблишмента. В самой замечательной, прямой и наивной форме его сформулировала Агнешка Польска в фильме о польских хиппи, где волосатик, ушедший жить по законам добра и красоты в хипповскую коммуну в лесу, спрашивает свою подружку: «Слушай, а если кто-то, как и мы, хлебает щи из крапивы, но не потому, что отвергает буржуазные ценности, а потому что на мясо денег нет — мы их все равно представляем?».

Тем не менее вопрос «искусство или политика» остается открытым, как и множество других вопросов, связанных с вовлеченностью художника в социальную деятельность. В том числе и вопрос о компромиссах между искусством как деятельностью определенного рода истеблишмента и протестом совсем не истеблишмента. В самой замечательной, прямой и наивной форме его сформулировала Агнешка Польска в фильме о польских хиппи, где волосатик, ушедший жить по законам добра и красоты в хипповскую коммуну в лесу, спрашивает свою подружку: «Слушай, а если кто-то, как и мы, хлебает щи из крапивы, но не потому, что отвергает буржуазные ценности, а потому что на мясо денег нет — мы их все равно представляем?».

Сломать и склеить

Вот насчет выживания в обстоятельствах, пожалуй, и есть большинство работ на биеннале. Если выделять в ней основную линию, то речь пойдет о сломах и склейках, о конфликтах и поиске способов их разрешения. В инсталляции Dominio аргентинцев Мартина Кордиано и Томаса Эспина вы попадаете в обычную квартиру: кухня, комната, диван, телевизор, чашки на столе. Только приглядевшись, вы замечаете, что каждый предмет в этом помещении был разбит, а потом тщательно склеен. Трещины и сколы заметны, но все приведено в порядок и работает как надо.