Георгий Гурьянов: «Я никуда не денусь»

20 июля 2013 года в Петербурге скончался Георгий Гурьянов — художник, музыкант, эстет, одна из самых ярких фигур «Новых художников» и неоакадемизма. Анна Матвеева поговорила с теми, кто лично знал Гурьянова, о нем как художнике и о том, как он создал из себя свое собственное произведение.

Тимур Новиков, Джоанна Стингрей и Георгий Гурьянов в галерее «Асса» (на заднем плане картина Олега Котельникова «Это здорово!»). Собрание семьи Тимура Новикова, Санкт-Петербург

Тимур Новиков, Джоанна Стингрей и Георгий Гурьянов в галерее «Асса» (на заднем плане картина Олега Котельникова «Это здорово!»). Собрание семьи Тимура Новикова, Санкт-Петербург

—Анна, скажите, а Георгий Гурьянов — он красивый?

Я тогда работала в одном из городских глянцевых журналов, и журнал решил делать какой-то дурацкий материал вроде «50 самых красивых мужчин Петербурга». Автор вопроса, мелкий редактор мелкой рубрики, искал кандидатов на почетное звание.

—Невероятно красивый. Но, боюсь, слишком красивый для нашего издания. Вы до него не достучитесь.

«Красивый» — это слово звучит первым, когда разговор заходит о Гурьянове. Не только из уст тех, кто всего раз мельком видел его, но и от тех, кто плотно знаком с его творчеством и для кого он был прежде всего автором, а не персонажем, и кому в общем-то было наплевать, как автор выглядит. Красота Гурьянова не была красивостью в обычном смысле слова — природным даром, смазливой мордашкой, доставшейся в подарок от мамы и папы благодаря удачному сочетанию генов. Это было его продуманное произведение, не менее авторское, чем картины; над собой как произведением он постоянно и тщательно работал, и оно не ограничивалось холеной внешностью и вдумчиво подобранной одеждой. Фас, профиль и гардероб были, напротив, самыми незначительными составляющими гурьяновского образа. Главным же было то, что по-английски называется posture — умение держать себя. Гурьянов всегда был как на постаменте.

И до него действительно было не достучаться почти никому.

С той же щепетильностью, с какой он создавал свой облик, он создавал — точнее, ограничивал — свой круг общения. Крайне редко появлялся на вернисажах и прочих тусовках. Отказывал массмедиа в общении. Всего несколько людей — можно пересчитать по пальцам одной руки — были вправе назвать себя его друзьями. На постаменте не было свободного места, он стоял там один, всегда словно освещенный солнцем и обдуваемый ветром.

Екатерина Андреева, куратор, доктор искусствоведения: Георгий всегда стремился к тому, чтобы то его Geist, то, как он живет, не отделялось от того, какой он художник или музыкант. Это самое главное, о чем следует сказать. И ему это действительно удавалось. Его образ, дух, музыка, голос, картины и мысли входили в очевидную и производящую впечатление целостность. Тимур Новиков придумал движение «Новых серьезных», наблюдая жизненные проявления Георгия Гурьянова, он сознательно выступал в роли эстетического идеала.

Гурьянов был тем редким человеком, который соединял в себе гедонизм и строгость. Он не мог жить не наслаждаясь, он говорил, что важно наслаждаться каждую минуту: и в простых вещах, и в сложных, и в «чайку попить». Но в то же время он был по духу очень строгим, эта строгость была для него эстетической мерой каждого его поступка. Я подчеркиваю — эстетической. Гурьянов был, пожалуй, единственный наследником Оскара Уайльда. Он прекрасно понимал, «как важно быть серьезным». Понимал иронично, с эстетической точки зрения. А как мы помним, Уайльд говорил о том, что эстетика — главное в жизни, эстетика позволяет жизни продолжаться: этика обеспечивает простое воспроизводство, но эстетика придает жизни прелесть, без которой она ничто.

В общую с Гурьяновым среду я попала в середине 1980-х, когда Гурьянов и его друзья уже были легендами, — попала как в некую мифологическую жизнь. Для меня это было важно и восхитительно, ведь мое детство прошло с мифами Древней Греции, которые папа читал мне вместо сказок. И когда я увидела Гурьянова, Цоя, Тимура, я была счастлива: то, что меня с детства влекло и волновало, воплотилось. Эти три красавца, наряду с четвертым — Константином Гончаровым, создатель модного салона «Строгий юноша», который их всех одевал, и легендой неофициального искусства Вадимом Овчинниковым — поразили и покорили меня, как мифологические герои. Красоту они сочетали с достоинством и пониманием величия своих поступков.

Вместе с тем жизнь была живая и веселая, особенно на фоне угарного веселья конца 1980-х и начала 1990-х, суетливого, перестроечного. Но даже на фоне «Новых художников» и ранних неоакадемистов Гурьянов стоял особняком. Ему было чуждо ощущение пошлости, низменного духа, вырвавшегося на свободу. Веселость его и его друзей, прежде всего Тимура и Виктора, была весельем людей, которые отлично понимали, что почем, и не позволяли себе опускаться до вульгарности. Веселость духа была обеспечена тем, что каждый изначально представлял себе жребий и свой, и своего общества, и был готов удерживаться в высших точках мысли. Этому кругу близки слова Александра Арефьева, во многом ставшего предтечей «Новых художников», о том, что он и его друзья — канатоходцы, балансирующие над ямой нечистот, и этот их баланс, потребный, чтобы не свалиться в яму, рождает отточенное мастерство.

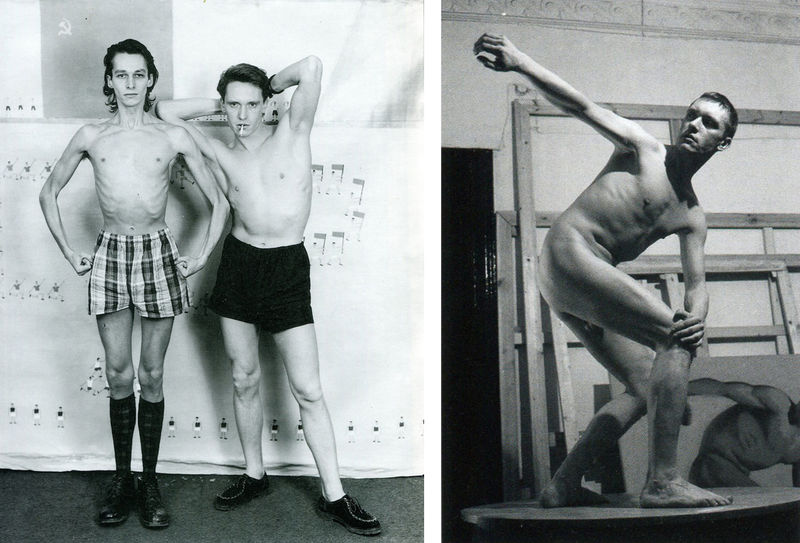

Это отточенное мастерство в Гурьянове завораживало. Неудивительно, что он был, наверное, самым портретируемым персонажем из тусовки «Новых художников» и неоакадемистов. Харизма и достоинство человека, сделавшего из самого себя эстетическое высказывание, вызывали у друзей-художников безусловный рефлекс: срочно зафиксировать, срочно на холст. Это были не просто портреты друга: каждый моментально обрастал собственной мифологией.

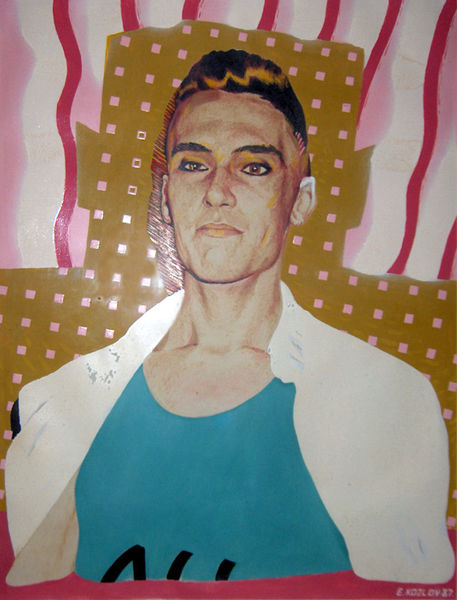

Евгений Козлов (Е-Е), художник, участник Венецианской биеннале 2013 года: Когда Георгию Гурьянову стало 50 лет, в 2011 году, у меня спросил Metsur Volde, как и когда я познакомился с ним. Я ответил: «Мы познакомились взаимно в одной из прошлых жизней (в какой именно, к сожалению, я сейчас вспомнить не могу), поэтому нас связывает долгое время. Возможно, это станет нам известно после ухода из этой жизни. Во всяком случае, я все время знал, что с ним случится что-то странное в изобразительном искусстве. Георгий любил мои портреты с него — настолько, насколько не хотел с ними расставаться. Это, по сути, портреты его не на момент их написания, а его будущего. Если мы посмотрим на эти портреты, то увидим чистоту и одновременно силу, которые в них и в нем заложены и постепенно проявятся впоследствии.

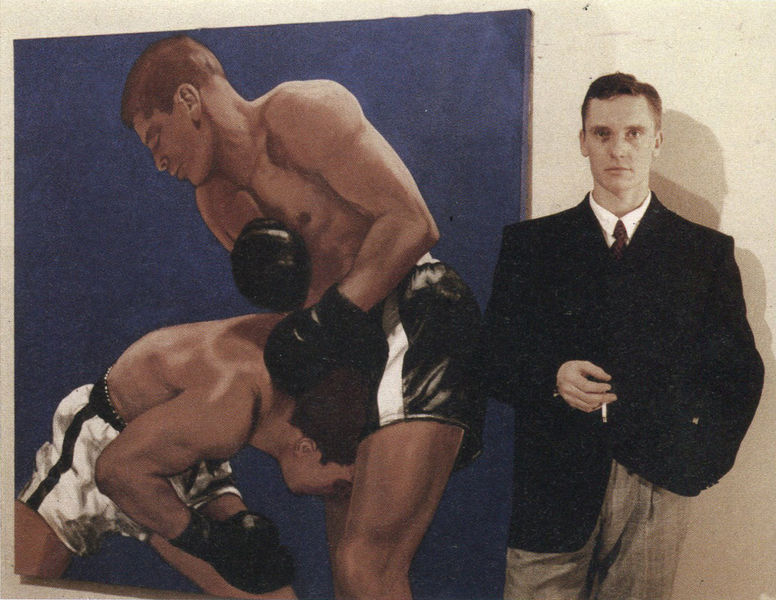

При этом картины самого Гурьянова последовательно и сознательно продолжают его линию героической эстетики. Удивительно, что даже на пике популярности постмодерна, неверно воспринятого в России как сплошной нигилизм, хиханьки и хаханьки, прямо противоположная такому мировоззрению героическая эстетика Гурьянова оказалась чудовищно востребованна: именно в это время он с невероятной быстротой стал одним из самых дорогих российских художников. Галеристы буквально вырывали его друг у друга из рук, невзирая на сложный характер и огромные трудности работы с таким «капризным персонажем». Моряки, летчики и атлеты Гурьянова становились хитами еще до попадания на экспозицию. Уверенность, которую излучали как картины, так и их автор, была самым дефицитным товаром во времена тотального разброда, и таковой остается и сейчас.

Ольга Остерберг, галерист (Артклуб «Д-137»): С Гурьяновым меня познакомил Тимур Новиков. А с ним самим я познакомилась году в 1995-96-м. Это были первые выставки галереи «Д-137», Тимур приехал туда, еще зрячий, красивый, со стильной короткой стрижкой, он меня потряс. Он во многом стал моим учителем в галерейном деле. И вот где-то через год Тимур сказал: «Поедем к Гурьянову на Садовую». Я страшно разволновалась — как же, я ведь восхищалась группой «Кино», ее барабанщик был для меня героем. И мы приехали туда, пили вино, разговаривали о музыке. Я сказала, что мне нравятся Дэвид Боуи и «Токинг Хэдс». А Гурьянов бросил: «Какая бездарность!» И еще добил меня: «Ненавижу две профессии — галеристы и психологи!» А я мало того что галерист, так еще и по первому образованию психолог! Я была просто убита, уничтожена, и уходила с мыслью, что с этим человеком у меня никогда ничего не получится. Но постепенно мы стали общаться и как-то подружились. Может быть, сказалось то, что мы одногодки, или сыграла роль любовь к «Кино», общая любовь к Петербургу. В 2001 году мы сделали его первую выставку в нашей галерее.

Как с художником с ним было крайне сложно. Он был невероятно требователен к своим работам. О нем ходят легенды, как пришел к нему коллекционер, купил картину, уносит, а Гурьянов за ним с кисточкой бежит, потому что решил, что что-то нужно срочно исправить. Он не был до конца доволен ни одной своей работой. Так, нам не удалось сделать его большой каталог: он считал, что картины, находящиеся в частных коллекциях, нужно заново собрать и «довести до ума». Работал он крайне медленно, долго и кропотливо. Случалось, договоришься с ним забрать работу такого-то числа. Утром приходишь — работа стерта, Гурьянов сидит, курит: «Она была несовершенна». Доводить холсты до совершенства он мог годами, их приходилось буквально выманивать, чуть ли не хитростью.Так же требователен он был и к людям. Мог, например, не продать свою работу даже очень богатому коллекционеру, если тот ему не понравился как человек. Мог выгнать, чуть ли не спустить с лестницы. За эти вещи Гурьянова многие не любили, считали снобом. Но он просто мог позволить себе так жить. И в его отношениях с людьми, несмотря на жесткость, я всегда чувствовала, что он прав: у него не было ни одного несправедливого поступка.

Мы впервые показали рисунки и живопись Гурьянова на «Арт-Москве» 2002 года, а потом — на Art Forum Berlin. Наш стенд попал во все СМИ. Вокруг были в основном либо живопись посредственного качества, либо — большая часть экспозиции — видео и инсталляции. А тут Гурьянов. Стенд просто убивал наповал, всем критикам он ужасно понравился: «Новый Веласкес!» И я походила по соседним стендам, посмотрела, сколько стоит живопись, и поняла, что те цены, которые сам Гурьянов ставил на свои работы — живопись по 5 000 евро, — это просто смешно. Я поставила в четыре раза больше. Другие российские галеристы были в шоке: «Ты спятила! У тебя ничего не купят!» Но я чувствовала, что все правильно. И правда, в Берлине ничего не купили, но уже через полгода, на «Арт Москве-2003» купили всё. Дальше работы Гурьянова у нас покупали еще до открытия.

Мне тяжело слышать, когда завистники говорят о нем как о посредственном художнике. Извините, работы этого «посредственного» художника продолжают стоить безумных денег, и за эти деньги их всегда хотят купить. Это сложная живопись, и ее сложность связана с вечной неудовлетворенностью Георгия своими работами. Он многократно переделывал каждый холст: соскабливал уже написанное, сошкуривал, и в результате у него выработалась своя уникальная техника, своего рода палимпсест. Каждое лицо на картине — продукт многократных наслоений. Люди просто не знают этих моментов. Я уверена, что его художественная история еще впереди.

С Гурьяновым было тяжело, но общение с ним, посиделки, музыка, песни (а он, даже прекратив музыкальную карьеру, любил сам играть и петь) стоили этой нервотрепки. В последний раз я видела его уже в больнице. Он выглядел очень плохо, все шло к концу, но его духовный настрой потрясал. Он изумительно держался, шутил, строил планы. Я говорила ему, что он должен поправляться, что он нам нужен. Он ответил: «Я никуда не денусь».