14.12.2012 37571

Марина Герцовская: «У каждого — свой стиль. Если ты повторяешь какого-то художника — ты не существуешь»

В 2009 году, незадолго до смерти художницы МАРИНЫ ГЕРЦОВСКОЙ, с ней встретилась ЛЮДМИЛА БЕЛКИН, чтобы поговорить о Малой Грузинской, эротическом искусстве, «кабачках», о том, что такое искусство в эмиграции.

В марте 2009 года я предложила Марине Герцовской (24 мая 1953, Ленинград — 16 декабря 2009, Берлин) поговорить об эмиграции. Марина была совершенно открытой и, в то же время, уходила от вопросов, держа позицию «вечных тем». Несмотря на асимметричность наших перспектив, беседа состоялась и заметно вышла из берегов изначальных установок. Благодаря участию художников Марины Напрушкиной и Михаила Молочникова, в ней завязались новые тематические узлы.

Марина Герцовская обладала свойством, которое в немецком языке обозначают словом Ausstrahlung: излучение. Думаю, что помимо личности, возбуждающей симпатию, аура художника Герцовской заключалась в постоянном синхронном переводе жизни в художественное качество. Что ее модные шляпки, о которых вспоминали в русскоязычных блогах и после ее смерти, что рисковая практика эротического измерения искусства в стране, где секс был исключен из общественного дискурса, что упорная привязанность к художническому профессионализму в постпрофессиональное время — это все притягательные черты. За этим рядом, который нуждается в углубленном изучении, стоит яркая художественная биография. Она составляет ценный раздел российского искусства и, безусловно, искусства постсоветской миграции в Германии. Публикуя беседу, я хочу закрепить память о Марине. Заодно поддержать инициативу Евгении Герцовской, дочери художницы, систематизирующей ее архив, планирующей каталог, персональную выставку и ретроспективный сайт.

В 2008–2009 годах я собирала материалы для выставки «Исключительно Германия! Еврейско-русская иммиграция в Федеративную республику», показанную куратором Дмитрием Белкиным во Франкфуртском Еврейском музее в 2010 году. (Ракурс «иммиграции», отделяющий «приехавших» от оседлого большинства, был до недавнего времени основным для Германии.) В каталог вошло обобщающее эссе о художнике с «еврейской визой» и несколько индивидуальных очерков-портретов. Очерк о Марине Герцовской среди них. Так как исследование постсоветской художественной миграции в Германии только начинается и профиль ее размыт, я надеялась схватить общие черты, соединив портреты в одну галерею. В процессе работы понятие эмиграции, принятое в российском дискурсе, само по себе ушло. Вместо него я использую и развиваю понятие «миграции». «Эмиграция» фиксирует сохранение (или потерю) ценностей отечественной культуры. «Миграция» же подразумевает перемещение, смещение художественного сознания в столкновении разных культур. В разговоре с Мариной Герцовской, где все мы еще пользуемся привычным словом «эмиграция», уже проступает новое понимание.

Интервью: Людмила Белкин / 7 марта 2009, Берлин, Шарлоттенбург

Марина Герцовская в московской мастерской. Между 1984 и 1988 годами. Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгения Герцовская

Людмила Белкин: Речь пойдет об эмиграции. Как и когда Вы приехали в Германию? С каким статусом?

Марина Герцовская: По еврейской визе в августе 2002 года. Мы поняли, что нам уже все надоело. Что будут еще кризисы, вечная советская нестабильность. Просто-напросто, все на-до-е-ло. Возникло ощущение, что надо продвигаться дальше: свободно выезжать, участвовать в зарубежных выставках, не зависеть от наших официозных кураторов. Потому что у нас кураторов — раз, два и обчелся. Но они держат весь рынок. И Гельман [Марат Гельман, признан иноагентом Министерством юстиции РФ, включен в список террористов и экстремистов], и Катя Деготь, и Бакштейн. Они диктуют, создают ситуацию, при которой масса художников, хороших художников, оказываются вне этой системы.

Михаил Молочников: Мне хотелось выехать, чтобы иметь свободу передвижения в Европе. Россия как мир понятна. В Москве мы знаем ведущих кураторов, хотя их класс сейчас сменился. Людмила Белкин: Вы застали «русскую волну»?

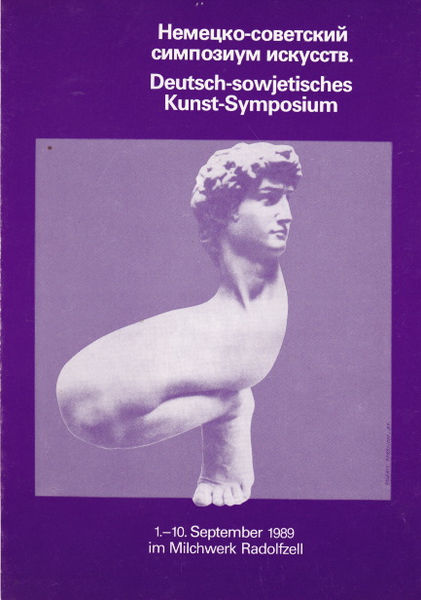

Марина Герцовская: Да. Выставка «Берлин-Москва. Москва-Берлин» в 2004 году в Мартин-Гропиус-Бау. Я застала и более раннюю волну 1990-х, когда в Германии покупали русское искусство, современное искусство. Иосиф Киблицкий организовал в Дюссельдорфе русско-немецкий симпозиум. Я принимала в нем участие (в августе 1989 года в Дюссельдорфе состоялась совместная выставка художников объединения Freies Rheinland (Свободный Рейнланд) и группы художников из Советского Союза. Иосиф Киблицкий организовал приезд и участие «русской» стороны. Упоминаемый Герцовской симпозиум состоялся в городе Радольфцель в сентябре того же года. Марина принимала участие в обоих мероприятиях. — Л.Б.). Это был ажиотаж вокруг русского искусства. Потом, когда стена лопнула, и прошло время, и Ельцин утвердился, русское искусство перестало интересовать — потому что перестала интересовать политика.

Программа немецко-советского симпозиума искусств. Radolfzell, сентябрь 1989. Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгения Герцовская

Марина Напрушкина: Твои работы покупали частные коллекционеры?

Марина Герцовская: Музеи покупали. Приезжали из Америки. Из Франции…

Людмила Белкин: Марина, если так хорошо покупали, почему же тогда уехали?

Марина Герцовская: К 1998 году перестали покупать.

Людмила Белкин: У нас во Франкфурте в 2007–2008 годах была выставка Московского концептуализма…

Михаил Молочников: Все концептуалисты в Кёльн перебрались.

Людмила Белкин: Да, Альберт, Захаров.

Михаил Молочников: Берштейн.

Людмила Белкин: Разве Григорий Берштейн — концептуалист?

Михаил Молочников: Нет, Берштейн просто хороший художник.

Людмила Белкин: А что значит, «Берштейн — хороший художник»?

Михаил Молочников: Берштейн делает вещь. Искусство должно быть вне политики и иметь внутреннюю начинку. Берштейн соответствует моему пониманию художника. Коньюнктуры меняются, а он делает вещь, которая сама по себе. Кроме того, он совершенно гениальный иллюстратор. А вот Захаров силен текстами. Галерея Stella Art делала вместе с Deutsche Bank выставку Захарова. Вещь была невнятной, но текстами я был просто поражен.

Людмила Белкин: Вадим Захаров, на мой взгляд, большой подвижник. Он собирает архив Московского концептуализма, издает журнал «Пастор». Кстати, весь пятый номер «Пастора» посвящен эмиграции. Но давайте вернемся к Грише Берштейну. У него есть четко выраженная еврейская линия. А у Вас, Марина, она присутствует?

Марина Герцовская: У меня есть еврейский проект «Голем». Но в принципе, мои работы международные, межпространственные. Без времени, даже без национальности. Без всего.

Марина Герцовская. Из серии «Голем». Фотоколлаж. 2006. Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгения Герцовская

Людмила Белкин: А еврейство каким-то образом присутствует в Вашей жизни?

Марина Герцовская: Нет.

Людмила Белкин: То есть привязка к еврейскому была скорее формальной? Вам нужен был билет, чтобы выехать?

Марина Герцовская: Да.

Людмила Белкин: А русская привязка есть? Вы — русские художники?

Марина Герцовская: Я по-другому смотрю на искусство. У меня нет интереса к политике России и я не занимаюсь российскими политическими проектами.

Людмила Белкин: Где, в таком случае, вы находите свои темы?

Марина Герцовская: У меня есть проект «Вечный разговор». Это мужчина и женщина. Их соединение и разъединение. Меня интересуют вечные темы. «Голем» интересовал меня с точки зрения современности. Он — человек-марионетка, ему одиноко в цивилизации. Или вот этот проект, «Летящие люди». (комната заставлена работами и Марина показывает на большой экран с фигурами у меня за спиной. — Л.Б.). Они прорываются через сетку и летят как птицы. Летят от всяких границ, денег, одежды. Против всяких условностей. Хотя условности существуют. Но почему бы не побунтовать. (Смеется). То есть у меня темы более всеобщие. Почему мне в России было плохо? Потому что там нужно заниматься именно политическим искусством. Для Гельмана, например.

Марина Герцовская. Из серии «Вечный разговор». Типографика и фотоколлаж. 2003. Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгения Герцовская

Людмила Белкин: И в 1990-е была такая же расстановка тем?

Марина Герцовская: Нет. Но когда начал формироваться рынок, появлялись люди с влиянием. Гельман делал выставки художников с политическим уклоном. Например, выставку «Россия». Я никуда не попадала, потому что темы у меня другие.

Людмила Белкин: Марина, что было вашей почвой? Откуда вы выросли?

Марина Герцовская: Я выросла из горкома художников-графиков. Я туда залетела, когда мне было 24 года.

Людмила Белкин: Имея уже образование?

Марина Герцовская: Да, я закончила ленинградское Мухинское училище. Приехала в Москву. Совершенно случайно стала выставляться в «Группе 21». Скандальные выставки, закрытия, посадки — все это прошла по полной программе.

Людмила Белкин: Этот круг был еще жив в 1990-е?

Марина Герцовская: Нет. В 1990-е это все перешло в другое качество. Я дальше стала работать. Сделала выставку эротического искусства в 1988 году. Скандальную.

Подготовка «Первой эротической выставки». Слева направо: Марина Герцовская, Валерий Черкашин, Маша Персик, Анатолий Брусиловский. 1988. Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгения Герцовская

Людмила Белкин: Почему скандальную?

Марина Герцовская: Потому что к этому времени только эротика осталась у нас в стране запрещенной.

Михаил Молочников: Еще в 1983 году Сысоев (Художника Вячеслава Сысоева приговорили к двум годам лишения свободы за «распространение порнографии». — «Артгид») художник сидел за эротику. Он умер недавно. Здесь, в Берлине.

Людмила Белкин: Вы изменились после того, как оставили Россию? Не жалеете?

Марина Герцовская: Нет. Я себя чувствую хорошо. У меня нет ностальгии. Нет желания даже ездить туда.

Людмила Белкин: А желания жить на две страны — жить здесь, выставляться там — у вас нет?

Марина Герцовская: Нет. У меня здесь проходят выставки. Сейчас идет выставка в Гамбурге, до этого была в Берлине. Я принимала участие в Краковской триеннале. Была выставка в Эдинбурге.

Михаил Молочников: Марина сейчас выставляется в музее Челси, в Нью-Йорке. Колодзей показывала там свою коллекцию (From Non-Conformism to Feminisms: Russian Women Artists from the Kolodzei Art Foundation, 13 ноября 2008 — 7 февраля 2009 — Л.Б.).

Марина Герцовская. Иероглифы на небе. Инсталляция, компьютерный принт, 5 частей. Коллекция Колодзей русского и восточноевропейского искусства, Kolodzei Art Foundation, США

Марина Герцовская: Поучаствовала в выставке «Вода» в Русском музее («Власть воды», 14 августа — 11 ноября 2008 — Л.Б.). Это была первая выставка за шесть лет со времени отъезда.

Марина Герцовская. Ведра. Вид инсталляции на выставке «Власть воды». Русский музей. 2008. Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгения Герцовская

Людмила Белкин: Для меня десант Русского музея в Европе связан прежде всего с именем Иосифа Киблицкого. Сотрудничество с Киблицким продуктивно?

Михаил Молочников: Да. Он один из немногих, кто делает большие выставочные проекты. Например, выставку абстракции («Абстракцияв России. XX век», 14 декабря 2001 — 8 апреля 2002 — «Артгид»)…Многие были недовольны. Но я считаю, что это отличнейшая вещь. Она показала весь спектр российской абстракции.

Людмила Белкин: А чем занимался Киблицкий до Русского музея?

Михаил Молочников: Он очень хороший фотограф, кстати.

Марина Герцовская: Киблицкий жил в Дюссельдорфе и пытался зарабатывать как фотограф. Параллельно делал проекты. Потом он стал возить немецких художников в Русский музей. Так он оказался партнером Русского музея. И наоборот, он делает выставки русских здесь.

Статья «Русские художники в гостях у Е. А. Штурм» о выставке немецких и русских художников в Дюссельдорфе. Газета Kaarster Stadtspiegel. 30 августа 1989 года. Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгения Герцовская

Людмила Белкин: Русские связи срабатывают в Германии?

Михаил Молочников: Да, потому что русские перебазировались в Европу.

Марина Герцовская: Но с тех пор, как в России появились деньги, многие из живущих здесь стали опять выставляться там.

Людмила Белкин: А как вы относитесь к названию «Второй русский авангард»?

Марина Герцовская: Да, никак.

Михаил Молочников: Это коммерческий слоган.

Марина Герцовская: Какой второй?! Что такое «второй»?

Михаил Молочников: Сергей Попов (галерист, владелец галереи pop/off/art. — «Артгид») делал в Мюнхене выставку «Новый русский авангард». Мы в ней принимали участие. Это название более понятно немцам.

Марина Герцовская: Да, но что такое «новый авангард»? Не понятно. «Второй»?

Людмила Белкин: А с «первым» — разве яснее?

Марина Герцовская: Что такое авангард вообще? Если был — авангард, сейчас — авангард, и завтра будет — авангард?

Людмила Белкин: Я выступала с докладом о школе Стерлигова и критически отозвалась о понятии «второй авангард». Публика была разочарована.

Марина Герцовская: Всему свое время. Если бы во время Хрущева и Брежнева сделали их выставку… Но ее бы сразу запретили! А что такое тогда Малая Грузинская? Третий авангард?

Людмила Белкин: Уехавший в Париж Валентин Воробьев в своих воспоминаниях («Враг народа. Воспоминания художника». Москва. 2005. — Л.Б.) постоянно воспроизводит мысль, что после Малевича и Филонова в России не было своеобразия. Иными словами, советский андеграунд — вторичен по отношению к западному искусству. Вы бы согласились с ним?

Марина Герцовская: Может быть и да. Но андеграунд был реальной альтернативой МОСХу. Что было тогда дозволено? Выставиться в групповой выставке на какую-нибудь социальную тему. Скажем, посвященную 8 марта или 7 ноября. Это все проходило через МОСХовские комиссии. А на Малой Грузинской выставлялось все, что было связано с религией, философией, обнаженкой. Очереди стояли на выставки. Народу это нужно было. До 80-х годов все выставки проходили с очередями. Потом стало не так интересно. Появились альтернативы. Галерейки. С 1980-х Кабаков, Гороховский стали принимать участие в международных выставках. Жизнь пошла. А что было до этого? В 1980 я поучаствовала в польской выставке. Это была работа посвященная инвалидам. Я получила второе место и должна была ехать туда, чтобы получить какие-то жалкие злотые. Я работала в фирме «Мелодия» — меня чуть не уволили с работы. Мне написали такую характеристику! Вызвали на ковер к Фурцевой. (Напрушкина смеется.) Я еще выпустила пластинку «По волне моей памяти» Тухманова, с картинками Брусиловского. Брусиловский сделал коллаж, абстрактный. Так нас за это послали на поля. Мы все лето собирали турнепс. Нас все время гнобили — за все. То, что было на Малой Грузинской — это история. Я не знаю, говорят ли сейчас об этом художники или нет? Но Брусиловский говорит. Он написал об этом в своих мемуарах. (Анатолий Брусиловский не подтвердил этого высказывания.— Л.Б.)

Марина Герцовская. Фламинго. 1984. Холст, масло. Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгения Герцовская

Людмила Белкин: Мне кажется, что для Кабакова эта линия тоже важна.

Марина Герцовская: Ну, вот. Значит, он — приличный человек. Потом произошла странная вещь. Те, кто первые оказались за границей — не только художники, но и искусствоведы — эту Малую Грузинскую с говном смешали.

Людмила Белкин: Существует представление о том, что в 1990-е произошла эрозия московской художественной почвы. Все снялись и уехали. Вы тоже это так видите?

Михаил Молочников: Да, в 1990-е уехали все, кто мог. А в России произошла перегруппировка. В 1990-е стали заниматься дизайном. И мы в это время купили свой первый макинтош. Среда российских коллекционеров еще не сформировалась, а западные перестали приезжать. К концу 1990-х искусство стали покупать русские, рынок начал формироваться. Возвращаясь к Малой Грузинской, хочу сказать, что она, конечно, была кузницей кадров. Но мне и левый МОСХ нравится. Назаренко. Салахов.

Марина Герцовская: Разве Салахов левый МОСХ? Он просто МОСХ!

Людмила Белкин: Я нередко сталкиваюсь с феноменом, когда студенты немецких художественных академий, студенты «русского происхождения», неожиданно открывают в себе «русскость». Точнее сказать, не они открывают, а им говорят: «То, что ты делаешь — русское». Причем, это «русское» для их учителей не только чужое, но и допотопное. Молодые мигранты не считают себя в Германии иностранцами. Они студенты немецкой школы. Но, с одной стороны, негативная реакция учителей, с другой — внутреннее «несовпадение» подталкивают их к погружению в русское искусство. В меньшей степени они следят за современным искусством, в основном интерес направлен на известное, в частности, советское. И Салахов попадает в рамки этого интереса.

Марина Герцовская: Когда моя дочка пришла в УДК (UdK, Universität der Künste, Университет искусств, Берлин. — Л.Б.) то им сказали, что дизайн начинается с 1920-30-х годов, а именно — с русских. И прочли целую лекцию про Лисицкого. Им объяснили, что оттуда идет культура. Пускай эти русские девочки и мальчики в Германии не комплексуют.

Экспозиция и участники «Второй эротической выставки». 1990. Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгения Герцовская

Михаил Молочников: Это не связано с тем, что русские — такие уж авторитеты в дизайне. Просто Лисицкий работал в Германии.

Марина Герцовская: Те, кто упрекают этих мальчиков — не знают истории.

Людмила Белкин: Думаю, основной страх молодых художников-мигрантов, и Марина (Напрушкина — Л.Б.) может это подтвердить, оказаться отсталым. Русское здесь — это то, что закончилось. Русское искусство для профессоров немецких академий — это даже не вчерашний, а позавчерашний день.

Марина Герцовская: У меня был такой случай с выставкой Налбандяна в Пушкинском музее. На первом этаже показывали золото скифов, а наверху был Налбандян. Все его знали как советского художника. Думаю: «Ну, на тебя, дорогой, я точно не пойду». Поднимаюсь наверх, вижу совершенно уникальные работы. Фамилии автора, конечно, не читаю. Потом смотрю: Налбандян. Я прошла всю выставку. Потрясающая школа живописи! И только в конце — Владимир Ильич Ленин, эти проституские работы.

Михаил Молочников: В основе искусства должна быть школа. Как можно, например, делать швейцарские часы без школы?

Людмила Белкин: Но ведь часы — это ремесло.

Михаил Молочников: Искусство — тоже. А когда человек в качестве искусства выставляет концепцию — он писатель.

Марина Герцовская: Насчет концептуалистов, «кабачков» так сказать …

Михаил Молочников: (Показывая на Напрушкину) Вот, «кабачок» сидит здесь!

Марина Напрушкина: Я между прочим, тоже школу прошла. Рисую. Имею академическое образование (смеется).

Людмила Белкин: Марина хорошо писала, пока…

Марина Напрушкина: Я и сейчас пишу. Немножко.

Марина Герцовская: Вот, приходишь на выставку «кабачка». Лежит груда каких-то гвоздей и рядом совершенно потрясающий текст, объясняющий, что эти гвозди — что-то такое… Денег не было, никто ничего сделать не мог. И нанять никого было нельзя, чтобы сделали. В первом Бажановском институте, в Центре современного искусства на Якиманке, постоянно выставлялись «кабачки», концептуалисты. Они теперь стали знаменитыми. У них появились деньги и они уже могут заказать исполнение инсталляции. Тот же Гутов — стал хорошим художником. А тогда это раздражало. Непрофессионально.

Марина Герцовская. Из цикла «Женщины-самолеты» (также цикл известен под названиями «Авиаматка» и «Гербарий»). C-Print, фотоколлаж. 1996. Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгения Герцовская

Людмила Белкин: Профессионализм для вас по-прежнему является ценностью?

Марина Герцовская и Михаил Молочников: Конечно. Абсолютно.

Марина Герцовская: Я сразу вижу, умеет ли человек рисовать? Умеет ли он делать композицию?

Марина Напрушкина: Композицию надо уметь анализировать. Совершенно точно.

Марина Герцовская: Кстати, немецкая школа выпускает художников, которые ничего не умеют.

Марина Напрушкина: Я училась здесь (Напрушкина училась в Художественной Академии Карлсруэ и в Städelschule Франкфурта. — Л.Б.). У многих есть чутье композиции, даже если это инсталляция.

Марина Герцовская: Рисовать не учат!

Марина Напрушкина: Да, но об этом речь не идет.

Марина Герцовская: Но это проблема…

Людмила Белкин: Марина, появился ли у Вас в Берлине какой-то свой круг?

Марина Герцовская: Я открыла галерею в Веддинге. С 2003 года мы выставляем художников. Нас уже знают, потому что у нас хорошие художники.

Марина Герцовская у входа в галерею ArtDigital (GAD). Берлин. Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгения Герцовская

Людмила Белкин: Кого вы выбираете?

Марина Герцовская: Исключительно русских художников, которые живут в Берлине.

Людмила Белкин: Как возникла идея галереи?

Марина Герцовская: Параллельно с выставкой «Москва—Берлин» мы провели свою выставку в Сенате. После этого стало понятно, что нужно создавать группу. Наша галерея называется Art Digital.

Людмила Белкин: Название-то не совсем русское.

Марина Герцовская: А по-русски галерея называется ГАД. Для русских – ГАД, и все все понимают. Мы выставляем, конечно, не только русских. Там есть и славянские художники.

Михаил Молочников: Колония Веддинг (Организованная художественная инфраструктура берлинского района Wedding. — Л.Б.) относится к компании Degewo (Берлинское акционерное общество недвижимости. — Л.Б.). Веддинг — это турецкий район. Degewo сдает очень дешево мастерские художникам, чтобы поднять уровень района.

Марина Напрушкина: Там как раз находится Art Laboratory (Некоммерческая галерея, основанная в 2006 году. — Л.Б.)

Михаил Молочников: Знаем. В Art Laboratory все хорошо по-русски говорят.

Людмила Белкин: Сандра (Сандра Фриммель, одна из основательниц Art Laboratory. — Л.Б.) занимается современным российским искусством, постоянно бывает в Москве. Она искусствовед.

Марина Герцовская: Но она ведь и пишущий человек?

Людмила Белкин: Несомненно. Насколько я могу судить, Art Laboratory выставляeт российских художников. Художников из России, живущих в Германии — нет.

Марина Герцовская: То, что они показывают — уже делал Бакштейн, группа «Коллективные действия». Они тоже делали перформансы. Все это уже было. Это повтор, они просто этого не знают.

Марина Напрушкина: Почему же, они — знают. Я тоже какие-то вещи повторяю сознательно. Исторические ситуации повторяются, как например ситуация в Беларуси. Но контекст меняется. Если ты пишешь картину — ты ведь тоже повторяешь.

Марина Герцовская: У каждого — свой стиль. Если ты повторяешь какого-то художника — ты не существуешь.

Марина Напрушкина: А плакат? Плакат ведь только медиум. А наполняют его своим словом.

Марина Герцовская: Вот у меня есть свой стиль. Ты не можешь написать так, как я.

Марина Герцовская. Утро. 1985. Холст, масло. Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгения Герцовская

Марина Напрушкина: Потому что то, что ты делаешь — рукотворно, повторить невозможно, даже если захочешь.

Марина Герцовская: В том-то и дело. Но если ты делаешь такой же перформанс, идешь по снегу, разворачиваешь плакат …

Марина Напрушкина: Но написан ведь уже другой текст.

Марина Герцовская: Столько потрачено сил западных искусствоведов, писавших об этом направлении. И если в галерее у Сандры я вижу то же действие, снятое на видео, то на меня это уже не производит впечатления. Оно может заинтересовать только людей, с этим незнакомых.

Марина Напрушкина: Семьдесят процентов перформанса заключается в тексте.

Людмила Белкин: Я подброшу вам еще один аспект: Art Laboratory работает с национальным политическим искусством. Для тех, кто ходит туда, важно не только «искусство» в непосредственном понимании, а больше — происходящее в России.

Марина Напрушкина: Это не меняет дела. Вопрос, есть ли смысл это делать или нет, остается.

Марина Герцовская: Для людей знающих такое искусство — не ценность.

Людмила Белкин: Марина, галеристы, которые тебя выставляют, в состоянии тебя оценить, как ты думаешь? Они знают российский художественный контекст?

Марина Герцовская: Нет, не знают. Сейчас в Гамбурге, в галерее Mare Liberum, я показывала видеоработу «Лебединое озеро». Удивляюсь, почему немцы хлопали? Тема-то в общем русская, наша. Но они все поняли. Удивительно даже. Немцы же. Без контекста. А хохотали даже.

Марина Герцовская. Из цикла «Женщины-самолеты» (также цикл известен под названиями «Авиаматка» и «Гербарий»). C-Print, фотоколлаж. 1996. Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгения Герцовская

Людмила Белкин: «Русские» темы тебя не оставляют? Или это уже игра в русские темы?

Марина Герцовская: Нет-нет. Это был единственный такой перформанс.

Людмила Белкин: А почему в начале фильма курящий парень?

Марина Герцовская: Это я в молодости. Хорошенькая. А сейчас — драная кошка… С этой же работой была выставка в Италии. Киблицкий показывал. Выставка, посвященная балету. (Мы смотрим ЖЖ Марины Герцовской, http://gerzo.livejournal.com/). Вот эти темы меня интересуют: разговор между мужчиной и женщиной. Разве определишь, это «русская» тема или нет? Это — «русское» искусство? У меня все время так.

Людмила Белкин: Но у тебя есть серия «ВДНХ».

Марина Герцовская: Да, это русское.

Людмила Белкин: А Берлин есть у тебя в качестве темы?

Марина Герцовская: Есть… А вот выставка «Власть воды». Там ведра есть, инсталляция. Русское ли это? Только сейчас начали меня в России выставлять. Здесь меня давно выставляют, там же я не вписывалась ни во что.

Людмила Белкин: Марина, как ты думаешь, почему для художников советского андеграунда, того же Михайлова, важна эротика? У него она на грани порнографии, но без красивостей порнографии. Может быть, что эротика была запрещена и отсюда — спрос на нее в искусстве?

Марина Герцовская: Конечно. Я сделала очень красивую выставку эротического искусства в театре Васильева (Выставку Марина Герцовская организовала совместно с Анатолием Брусиловским. — Л.Б.). У меня есть фильм о ней. После этого стало понятно, что надо и художников 20-х — 30-х годов показать. Я сделала вторую и третью выставку. Но после третьей, после безумных очередей на Каширке, пошли статьи и — совершенно невозможная жизнь. Звонки. Звонили со всего Советского Союза. Больные люди! Я поняла, что пол-страны больных людей и прекратила делать эти выставки. Например, звонит мне журналист К.: «Я тебе привез трех девушек из Новгорода» / «Зачем?» / «Делать перформанс» / «А где они будут жить?» / «У тебя» / «Но кто их кормить будет?»/ «Ай, если бы ты посмотрела, какие они сладкие!». Но это – журналист, нормальный человек. А другие — маньяки.

Марина Герцовская и писатель Владимир Тихвинский на открытии «Первой эротической выставки». Москва, Театр драматического искусства А. Васильева. 16 ноября 1988. Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгения Герцовская

Людмила Белкин: В Германии этой темой не удивишь.

Марина Герцовская: Здесь нормально реагируют… Им наплевать на эротику.

Людмила Белкин: Скажи, немецкие искусствоведы к тебе обращаются? Ты их интересуешь в качестве объекта исследования?

Марина Герцовская: Вон, целая папка лежит статей. Не могу сказать, чтобы их был шквал.

Людмила Белкин: А ты говоришь по-немецки?

Марина Герцовская: Нет. На самом деле, незнание языка — это плохо.

Людмила Белкин: Вы в синагогу заходили? К еврейской общине имеете какое-то отношение?

Марина Герцовская: Заходили. Но не ходим. Для этого надо быть в этой системе. Я могу зайти туда, я там чувствую себя как своя. Но мне не хочется читать молитвы утром и вечером. Я лучше схожу на концерт индийской музыки, чем каждую пятницу — в синагогу.

Людмила Белкин: А ты не думаешь, что можно быть в собственной системе, заходя в синагогу?

Марина Герцовская: Я со своей и захожу туда. Те, с кем я встречаюсь — это люди крайностей в вере.

Людмила Белкин: В этом смысле жаль, что мы не в Америке. Например, живя в Нью-Йорке ты можешь выбирать между общинами различных направлений, не будучи зажатым одной системой.

Марина Герцовская: А вообще статья должна быть о еврейских художниках?

Людмила Белкин: И да, и нет. Инициатор этой выставки — Еврейский музей. Это будет первая крупная выставка о русской-еврейской иммиграции в Германию. Куратор Дима Белкин хотел бы показать широкий, культурный спектр эмиграции. Однако Еврейский музей — исторический по типу, поэтому и выставка прежде всего историческая. У меня давно была идея, сделать проект об искусстве эмиграции. В данном же случае, инициатор проекта, Еврейский музей, определяет направление. Вот я и прощупываю вашу почву …

Каталог выставки «Born in the USSR. Русское искусство в Германии». Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгения Герцовская

Марина Герцовская:… а ничего не получается (смеется).

Михаил Молочников: Марина — продолжательница рода Шнеерсонов (Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон — последний любавичский ребе, важная фигура для Хасидского направления иудаизма). Он ее прадед. Мой дедушка окончил Казанскую Академию художеств, а в 30-е годы был резидентом в Китае. И он и Шнеерсон — оба библиофилы. И тот и другой интересовались тайными учениями. Я продолжаю философию этой традиции.

Людмила Белкин: Какую традицию продолжает Марина — вот вопрос.

Михаил Молочников: Она своей жизнью продолжает традицию.

Людмила Белкин: Я в этом убеждена.

Марина Герцовская: Я лежала в больнице. Ко мне Р. привел раввина. Он пел песни, принес какие-то оладушки. И все время восторгался тем, что он пришел к женщине, которая продолжатель… Мне так было плохо. У меня была температура под 39. Мне было не до него. На самом деле, мне было жутко стыдно. Я не могла его поддержать. Мне пришлось вытащиться из палаты, потому что моя соседка по палате — православная. … А как американцы относятся к нашим?

Людмила Белкин: В Нью-Йорке себя не чувствуешь чужим. Эмигрантство — часть культуры. А вот в Гарварде — остро ощущается снобизм университетской элиты. В целом в Америке работает парадоксальное соединение: каждый приехавший — и иностранец и американец одновременно. А в Германии, где отпугивает уже сам акцент, только единицы из мигрантов хотят стать немцами. Вы вот себя кем считаете?

Марина Герцовская: Мы бы, может, и хотели быть немцами. Да — никак. По ментальности, по всему.

Людмила Белкин: Мне кажется, что представления об эмиграции внутри самой эмиграции связаны с комплексом неполноценности.

Марина Герцовская: Здесь (в Берлине — Л.Б.) есть ПЕН-клуб. Вот, приезжает кто-то из Москвы. Хозяйка ПЕН-клуба Анна Фадина приветствуя его говорит, что мы, эмигранты, конечно оторваны от жизни. И поэтому было бы неплохо, чтобы нам рассказали, что происходит там, в России. Я им сказала: Зачем вы так себя принижаете?

Из телефонного разговора с Мариной Герцовской 19 ноября 2009 об инсталляции «Полет» (2000).

Вид инсталляции Марины Герцовской «Полёт» на выставке «Born in the USSR. Русское искусство в Германии». Министерство иностранных дел, Берлин, 2009. Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгения Герцовская

Марина Герцовская: Они (большие полотна в форме экранов — Л.Б.) вешаются как флаги, в темноте. На них напрявляется цирковой свет, который кружится. Это инсталляция, социальный проект. Перелет через границу. Без одежды, без паспортов, без денег и всяких условностей. Первый лист: люди находятся в тюрьме, среди планок. И вот они вырываются и летят. В полете они соединяются и превращаются в птицу. Они освобожденные.

Людмила Белкин: Освобождение от формальных границ, или внутреннее?

Марина Герцовская: Тогда я разницы не делала. Я была против всех границ. Как раз было введение евро. С этим связана идея инсталляции: границы рушатся. А они летят, превращаясь в птицу. Это — объединение, союз людей. Они против границ, против формальностей — всего, что человеку мешает жить.

Людмила Белкин: А что человеку мешает жить? Что тебя сковывает? Против чего ты протестуешь?

Марина Герцовская: Бюрократия. Деньги. Особенно в Германии мы находимся под гнетом всяких писем. (Смеется). Я, например, в почтовом ящике всегда кучи писем нахожу. «Заплатите, отплатите» — ты здесь не остаешься без внимания.

Одна из последних фотографий Марины Герцовской. Белрин, сентябрь 2009. Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгения Герцовская

Людмила Белкин: Марина, я правильно понимаю: эту работу ты сделала, еще живя в Москве?

Марина Герцовская: Да. Такое вот предвидение у меня было. Я еще в Германию не попала, а чувства мои были такие. Эта работа была показана в РОСИЗО, и потом в ЦДХ. (Последний раз при жизни Марины Герцовской инсталляция «Полет» была показана на выставке «Born in the USSR. Русское искусство в Германии», Берлин, 28 апреля — 19 мая 2009. Ею же я представила Герцовскую в каталоге выставки «Исключительно Германия! Еврейско-русская иммиграция в Федеративную республику» — Л.Б.)… А текст в каталоге будет на русском или на немецком?

Людмила Белкин: На немецком.

Марина Герцовская: Ну, и хорошо, что на немецком.

В оформлении материала использованы следующие фотографии:

Марина Герцовская на выставке Designmai. Берлин 2006. Фото: Евгения Герцовская

Марина Герцовская в московской мастерской. Между 1984 и 1988 годами. Из архива Марины Герцовской. Courtesy Евгениия Герцовская