Культура во время кризиса

В конце апреля 2020 года художник, сооснователь творческой платформы «Что Делать» и Школы Вовлеченного Искусства в Санкт-Петербурге Дмитрий Виленский попытался осмыслить те изменения, что несет СОVID-19 миру искусства и художественному производству, какими мы их знали весь XX век. Через месяц он перечитал свои первые выводы и дополнил их новыми размышлениями.

Дмитрий Виленский. Плакат из серии «Хроники мутации». 2020. Courtesy автор

Дмитрий Виленский. Плакат из серии «Хроники мутации». 2020. Courtesy автор

Я начал писать этот текст 23 апреля (впервые он был опубликован на платформе фонда Розы Люксембург. — Артгид). Уже больше месяца все мои профессиональные и личные контакты являются виртуальными, мой ареал обитания сузился до одного места, возможности что-то планировать ограничены регулярными встречами онлайн для поддержания тех инициатив, которые выдерживают этот формат. Все проекты: выставки, поездки, репетиции, — отменены на неопределенное время. У меня нет паники, и я, в отличие от многих коллег, не испытываю острых страхов за свою жизнь и жизнь близких. Я стараюсь не задумываться о том, сколько времени способен физически выжить в отсутствие регулярного заработка, в отсутствие всякой иллюзии на получение помощи от своего государства. Ее не будет. Мне только что исполнилось 56 лет и сложно осознать, как те драматические изменения, которые, очевидно, претерпит моя профессия художника и педагога, отразятся на моей будущей карьере. Я не одинок в этом положении. Постоянно общаясь, следя на Фейсбуке за другими своими коллегами по всему миру, я вижу, что большинство из нас оказалось в похожей (или же еще более) тяжелой ситуации.

Все мы — работники культуры — разделились на два лагеря. Первые полагают, что чрезвычайные меры, спровоцированные эпидемией, носят временный характер, что рано или поздно (с введением вакцины, обретением стадного иммунитета…) все вернется к норме и мы сможем продолжить реализовывать свои отложенные проекты и получать новые заказы. Вторые — те, кто считает, что ничего не вернется назад, что уже сейчас мы перешли водораздел и даже при временной нормализации больше не сможем делать искусство как прежде; те, кто осознает, что происходит радикальная мутация самих оснований культурного производства и нам сейчас невозможно сказать, каким оно станет в процессе трансформации, запущенной на многие годы.

Современное искусство в той форме, в которой оно складывалось на протяжении ХХ века и до настоящего времени, является результатом процессов постижения мира в его катастрофическом развитии. Первая мировая война, революции, холокост, угроза ядерной катастрофы, изменение климата — все эти события во многом предопределили формальные и концептуальные практики искусства. Негативность и эсхатология, то есть представления о конце истории, искуплении, размышления о судьбе мира и его переходе в качественно новое состояние, оставались, как правило, центральной темой искусства. Можно сказать, что радикальные идеи социальной революции, разделяемые множеством художников, наследовали религиозному христианскому проекту, «очистив» его от любых форм божественного провидения, или же духа.

Искусство и культура давно и постоянно не просто говорили нам о кризисе капитализма, не только призывали бороться с эксплуатацией и неравенством, но и предвосхищали иной мир, сознание и сообщество, свободные от любых форм угнетения. В то же время, материализуясь в рамках капиталистической системы искусств, они как бы оказывались в состоянии капкана (double bind), когда любая материализация творческой негативности включалась в систему, к разрушению которой она так страстно призывала, и превращалась в товар — пресловутая неизбежность коммодификации. Про все эти процессы написаны тома замечательных книг, и важно отметить, что сами практики искусства всегда четко рефлексировали эту свою «пойманность» и продумывали стратегии ускользания.

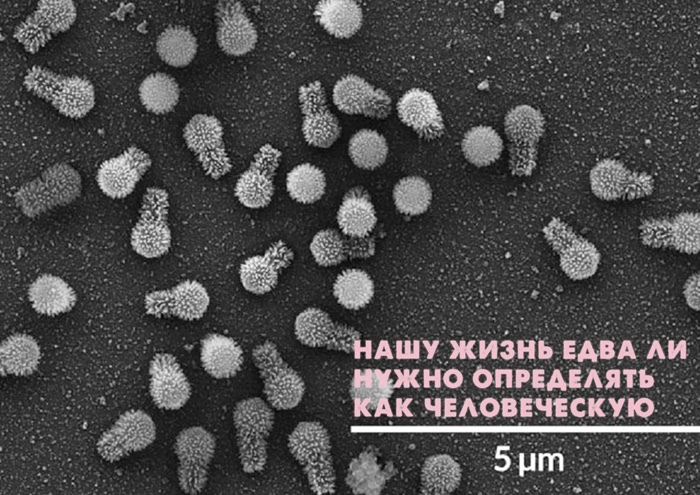

В связи с эпидемией COVID-19 искусство и культура в целом «попались» по полной, но в какой-то новой форме. Уже давно (последние два десятилетия) можно говорить о том, что искусство серьезно предвосхитило современную катастрофу, как и прежде, когда ему в основном удалось предсказать революционные процессы начала века или трагедию холокоста. Я говорю о спекулятивном интересе и развитии в практиках искусства различных теорий: осмысляющих границы человеческого (не-человеческой агентности); акторно-сетевой теории (человек как один из элементов взаимодействия цифровых и биологических платформ); теорий общества риска и биополитического контроля. Такое предвосхищение, не говоря уже о множестве различных массовых фильмов и сериалов в жанре дистопии («Мутанты», «Утопия» и прочие), является общим местом текущего интеллектуального анализа ситуации. В этом контексте пандемия возникает как бы неслучайно. Перефразируя Беньямина, вирус мог бы сказать: «…значит, моего появления на земле ожидали».

Но предвосхищение никак не сказалось на подготовленности, и первые реакции на пандемию отмечены интеллектуальной паникой, полным замешательством и потерей всяких основ критического мышления. Мы ждали, но не совсем (или совсем не) понимаем, что нам делать с этим преднакопленным знанием. И вдруг оно переходит в разряд повседневной практики и меняет все наше существование. Вирус активирует совершенно различные сценарии — от самых пессимистичных (жизнь в цифровом концлагере с обеспечением «безусловной» пайки — базового дохода) до самых оптимистичных (переход к всеобщей экономике заботы, национализация ключевых отраслей экономики, локализация производства, контроль над экологическим кризисом и ряд других изменений социально-антропологического порядка). Стоит задуматься о том, что вирус появляется в момент полного разгрома даже самой умеренной социалистически ориентированной политики в «сердцевине» неолиберального порядка (Великобритании и США). И это очередное окончательное поражение вдруг оборачивается неожиданной перегруппировкой политических сил — правые правительства в ситуации кризиса частично перехватывают ряд острых социальных требований. «Нечеловеческая агентность» вируса частично приостанавливает гегемонию прибыли и прогресса.

В этой мутной ситуации, наполненной психической неустойчивостью, потоками фальшивых и манипуляционных новостей, мир искусства пытается заново переосмыслить свои основания — от важнейших требований временной финансовой поддержки работников до фундаментальных дискуссий о смысле происходящих событий и структурных сдвигов, необходимых для полного изменения системы производства искусства и его распространения. Так уже случалось в моменты самых драматических исторических трансформаций.

Стоит вспомнить, как после революции в России возник план монументальной пропаганды или как в США в период Великой депрессии появились государственные стратегические программы поддержки культуры и ее производителей. Мы ясно видим, что в момент кризиса общество и государство не могут полагаться на личный интерес художника и частные модели потребления и поддержки искусства, которые просто перестают работать. На примере «Общественных работ в сфере искусства» (PWAP — Public Works of Art Project) становится понятно, как государство может активно вмешиваться в сферу искусства, создавая условия широкой занятости для массы художников и формулируя общий идеологический смысл своего заказа. В декабре 1933 года администрация «Нового курса» (New Deal) запустила свою первую культурную программу, финансируемую из федерального бюджета США. Программа PWAP работала всего несколько месяцев, до весны 1934 года, а в 1935 году ей на смену пришла знаменитая Федеральная художественная программа Управления общественных работ (WPA/FAP — Work Progress Administration Federal Art Project), сфокусированная на поддержке изобразительного искусства в его расширенном понимании для того времени. Помимо выставок она включала в себя огромную программу росписей в городском пространстве (муралов), а также, как выразились бы сейчас, перформативно-партиципаторную составляющую — в форме передвижных театральных мини-постановок, чтения новостей (живая газета) и семинарных культурно-образовательных практик. Таким образом, программа New Deal — восстановление экономики во время Великой депрессии в США — оказалась тесно связана с уникальной общественно ориентированной программой развития искусства.

Я не хочу сравнивать нынешнее состояние кризиса экономики и ситуацию Великой депрессии с ее колоссальной безработицей и миллионными жертвами от голода. Но уже сейчас очевидны сопоставимые масштабы экономического кризиса. И это делает возможными различные спекуляции по поводу новых типов культурных программ, реализуемых государством не только для спасения культуры и огромного количества рабочих мест, но и для оформления новых идеологических ценностей, которые активно создаются в дистанционных дискуссиях с самого начала эпидемии. В заявлении наиболее знаменитого и влиятельного куратора Ханса Ульриха Обриста о необходимости реализации экстренного плана спасения культуры впервые публично делаются отсылки к временам Великой депрессии: «С WPA (Work Progress Administration) искусство вышло в общество: художники получали зарплату и могли исследовать и создавать новые работы в эпоху Нового курса. Это дало многим творцам первые реальные рабочие места и заказы». Обрист, как и многие другие директора музеев современного искусства на Западе, скорее всего, говорит о заказах в области public and community art (публичного искусства, адресованного локальным сообществам). Он утверждает: «В это кризисное время важно, чтобы музеи думали о том, как они могут выйти за пределы своих стен и достичь каждого».

Важно отметить, что уже сейчас так называемая глобальная система искусств раскалывается на национальные и региональные программы помощи, в целом соответствующие национальным программам поддержки экономик. Насколько они эффективны, мы пока не знаем, но ясно, что они будут усиливать глобальное неравенство в сфере культуры между художниками из состоятельных стран с развитой демократической публичной сферой, поддерживаемыми своими правительствами как важнейшие производители социальных связей и общего блага (commons), и теми художниками, которые живут в странах, где публичная сфера по западному образцу отсутствует или даже репрессируется.

Тем не менее текущая ситуация отчаянно подталкивает лишившихся всех средств к существованию культурных работников обращаться к правительству и в России. В начале апреля несколько деятелей культуры из мира перформанса, театра, современного искусства выступили с петицией, требуя признания экономического коллапса культурной отрасли, поддержки ее работников, прежде всего категории самозанятых, и универсального базового дохода. Они пишут: «Наше обращение ориентировано не только на ответ от государства, мы хотим использовать сложившуюся ситуацию, чтобы поднять более обширную дискуссию о социально-экономическом положении деятелей искусства и культуры, а также всех уязвимых групп нашего общества (прекариат). <…> Мы, работники культуры, хотим выразить пожелание, чтобы пандемия стала поводом к проявлению социальной солидарности. Мы убеждены, что именно культура и искусство могут предотвратить мир от сползания в бесчеловечность».

Эта петиция заново запустила давние разговоры о необходимости создания профессионального объединения самозанятых в области культуры (см. дискуссию 2010 года «Нужно ли деятелям культуры создавать профсоюз?»), и в настоящий момент формируется рабочая группа и ведутся консультации по организации профессионального междисциплинарного объединения делателей искусства. Также в сети появилось множество обращений различных групп творческих работников к правительству и местным органам власти для решения ряда горячих проблем, касающихся текущего выживания: приостановка арендной платы, отмена коммунальных платежей, отсрочка кредитов и т. д.

Притом что культура включена правительством в список наиболее пострадавших отраслей, очевидно, что нищенские российские бюджеты культуры, направленные в основном на поддержку традиционной структуры и смыслов, навряд ли сохранятся даже в прежнем объеме в условиях полного экономического коллапса. Есть более острые и насущные приоритеты. Да и ожидать, что в этот момент государство признает тех, кто работает в области независимого, критического современного искусства, мне кажется наивным. Также падает вероятность поддержки со стороны бизнеса, альянс которого с искусством у нас всегда был скорее результатом личных дружеских отношений, чем системной политикой в области культуры, и сейчас непонятно, с чего вдруг ожидать, что бизнес бросится спасать культуру. Активно участвовавшие в международной кооперации имеют небольшой шанс найти новые варианты развития своих старых интернациональных связей. Но таких в российской культуре очень мало, и есть риск, что те, кто сможет, станут уезжать вслед за возможными будущими интернациональными заказами.

Кризис/катастрофа/трансформация/мутация — долгий и непредсказуемый процесс, и у меня очень мало «хороших новостей» для наших работников культуры, будь то ее маргинальная критическая или даже официозно-консервативная прослойка.

В этой ситуации имеет смысл задуматься о приостановке бездумного перепроизводства бессмысленных событий для освоения оставшихся в прошлом государственных или частных бюджетов. Вместо этого стоит понять, как развивать новые формы аскезы и новой бедности, и искать формы солидарной экономики — объединять минимальные ресурсы микроколлективов, делить пространства, разрабатывать практики заботы и стремиться радикализировать эстетическую программу — работать на опережение.

Я бы сказал, что в нашей безнадежности стоит отказаться от симуляции «нормализации» в ситуации чрезвычайного положения. Тезис Беньямина актуален сейчас как никогда: «Традиция угнетенных учит нас, что переживаемое нами “чрезвычайное положение” — не исключение, а правило. Нам необходимо выработать такое понятие истории, которое этому отвечает».

В истории «создание действительного чрезвычайного положения» — это революция. Сейчас нет материальных оснований надеяться, что вмешательство нечеловеческого фактора/агентности может стать основанием для новой социальной революции. Но традиция искусства требует от нас быть чуткими к такой возможности и настаивать, чтобы художники и институции искусств в этот критический момент встали на сторону радикальной политической трансформации социума, перестали быть обслугой неолиберальной политики приватизации общего и превратились в основу радикального пересмотра смысла и места искусства в обществе.

Месяц спустя: вместо послесловия

Возможность повторной публикации этого текста заставила меня оглянуться на события прошедшего месяца. Это небольшой срок, но в нынешней ситуации он кажется огромным расстоянием.

Я по-прежнему вместе с семьей вдали от города. Все здоровы, появилась листва, зацвели почки, вскопан огород. Посажены деревья. Время растянулось в отсутствие реальных встреч, поездок и постоянной бомбардировки новостями с фронтов борьбы с вирусом. Вроде бы мало что происходит, но вместе с тем все куда-то несется. Невозможность хоть какого-то планирования серьезно деформирует сознание — все, может быть, будет, а может, и нет, может быть так, а может совсем иначе. Может быть, правда, а может быть, ложь. Любая информация то скрыто, то откровенно противоречива, и уже устал удивляться, насколько все одержимы какими-то непонятно с чем связанными цифрами.

Мои прогнозы о приостановке прибыли оказались совсем наивными — как говорится, «кому война, а кому мать родная»: российские миллиардеры за время эпидемии COVID-19 разбогатели на 62 миллиарда долларов. Впрочем, не только в России. Будут ли они «заботиться» об искусстве и культуре? Скорее всего, да: забота стала общим местом. Это слово часто можно услышать от политиков, которые раньше заботой совсем не баловали. И в политике, и в культуре раздается все больше и больше голосов, требующих искусства, основанного на концепции заботы и здоровья, при этом исключая хоть какую-то дискуссию об общем благе (commons).

За это время Европа получает новый опыт возвращения к нормальности: в Австрии, в Германии открываются музеи и галереи. Но — с новыми правилами посещения: дистанция, маски, ограничение входа, дезинфекции, измерение температуры. Никаких вернисажей. Никаких перформансов. Никаких контактов. Пока непонятно, понравится ли это зрителям — зачем возвращаться к этим форматам, если можно сделать нормальную онлайн-презентацию и продажи? И действительно, как точно пишет Наоми Кляйн, вместо социалистического «Нового курса» периода Великой депрессии мы получаем Screen New Deal («Новый цифровой курс: высокотехнологичная антиутопия в эпоху коронавируса») — это значит, что, «прикрываясь ростом числа умерших от эпидемии, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призывает миллиардеров построить высокотехнологичную антиутопию». И это не конспирология, а вполне себе материалистический анализ происходящих трансформаций.

Стало еще больше призывов к отказу от возвращения в нормальность. Голливудские звезды, обитатели Кремниевой долины, президент Франции — все хотят полной перезагрузки, не очень понимая, какой она будет. Но уже очень понятно, кто готов в это инвестировать. Довольно точно говорит Илон Маск, по-своему развивая идеи Донны Харауэй: «Со временем, я думаю, мы, вероятно, увидим более тесное слияние биологического интеллекта и цифрового интеллекта». И тут нет оговорки: человеческое должно исчезнуть, сколько бы об этом ни сокрушались всякие «агамбены». Радикальный запрос на окончание антропоцена уже давно висел в воздухе, и сейчас пришло время ему воплотиться. Когда есть разнообразие биологических форм, человеческое становится лишним, и мнение природы тут несущественно.

Что хочет нам сказать вирус, по-прежнему остается загадкой, которая мало кого интересует. Война продолжается.