Лоран Ле Бон: «Искусство подпитывается трудностями и экономическими спадами»

Накануне открытия выставки «1917» в Центре Помпиду-Мец Наталия Миловзорова побеседовала с его директором и куратором Лораном Ле Боном о траншейном искусстве, парадоксах истории, дороговизне броневиков для музея, мультидисциплинарном подходе к выставочной деятельности, а также о том, чем Центр Помпиду-Мец отличается от своего парижского прародителя и Гуггенхайма в Бильбао.

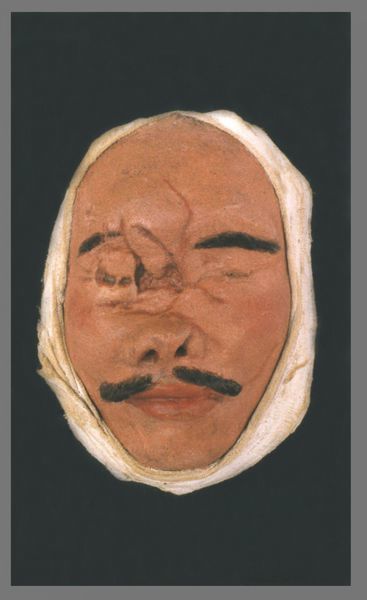

Лоран Ле Бон. Lionel Bonaventure / AFP. Источник: lefigaro.fr

Лоран Ле Бон. Lionel Bonaventure / AFP. Источник: lefigaro.fr

Наталия Миловзорова: Ваша первая выставка в Центре Помпиду-Мец «Шедевр?» объединила более 800 произведений искусства. Новый проект «1917», судя по пресс-релизу, планирует представить «все сферы творчества» за указанный год. Сколько будет работ в экспозиции?

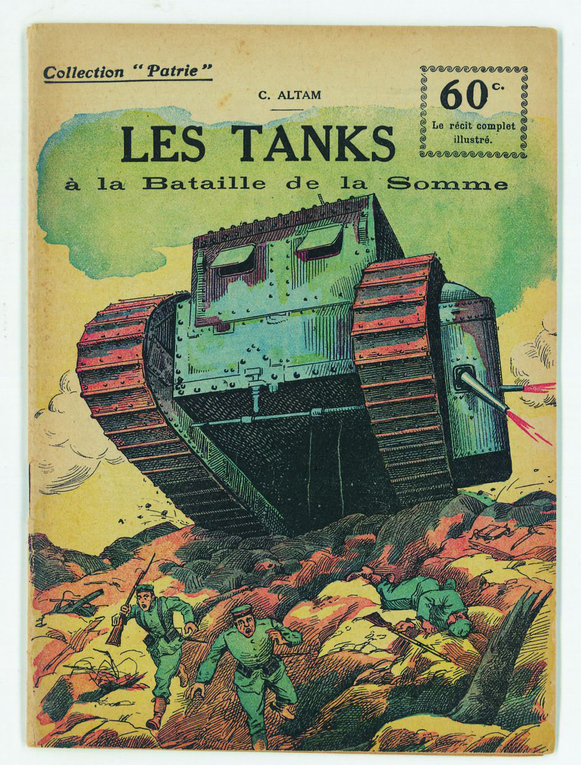

Лоран Ле Бон: Мы и сами еще не знаем окончательно, сейчас как раз монтируем экспозицию (беседа состоялась за две недели до открытия «1917». — «Артгид»). Цель проекта — показать тот невероятный творческий всплеск, который случился в 1917 году. Мы изначально не хотели ограничиваться только Францией — выставка панорамная, охватывает разные страны. В некотором смысле, в масштабах и подходе есть связь с выставкой «Дада», которую я курировал в Центре Помпиду семь лет назад и где намеренно вне жанровой иерархии были представлены разные аспекты творчества дадаистов. Моя идея в том, чтобы погрузить зрителя в этот исторический период, поэтому в экспозицию вошли и журналы, и работы, созданные на фронте, не говоря о скульптуре и живописи, графических сериях. В целом будет на что посмотреть — мы планируем представить более тысячи произведений.

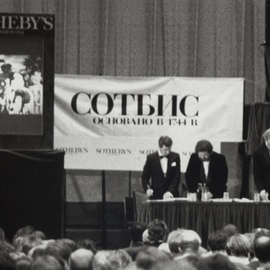

Работа над выставкой обычно проходит через две фазы. Первая — когда ты, скажем, три года придумываешь, разрабатываешь детали, ведешь переговоры, пытаешься получить произведения из других музеев. И вторая — работа с конкретными вещами при развеске, на финальном этапе построения экспозиции. К слову о России: нам даже удалось договориться о предоставлении на выставку броневика Ленина из Военно-исторического музея в Санкт-Петербурге, — если не ошибаюсь, он никогда раньше не выезжал за пределы страны и нигде не экспонировался. Но, к сожалению, в последний момент пришлось отказаться от этой идеи — слишком большие расходы для нас.

Н.М.: По каким тематическим линиям строится выставка?

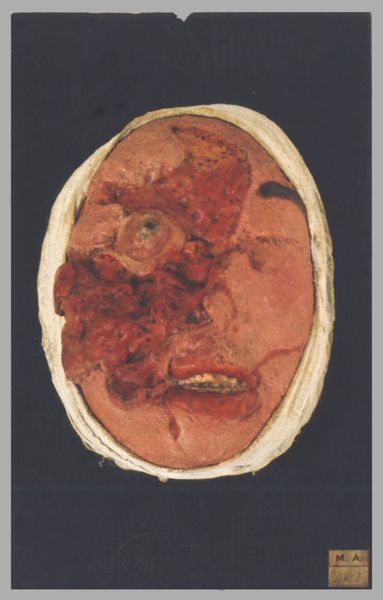

Л.Л.Б.: Выставка развивается по двум главным направлениям. Первое — связь между художниками и линией фронта, как западного, так и восточного. Но чем дальше зритель идет по этой части выставки (а она включает в себя около десяти залов),тем он дальше от военной тематики, тем ближе к собственно художественной проблематике. Удаляющаяся от «линии фронта» вторая часть расположена внизу, в так называемом Большом нефе, — это пространство больше всего подходило по техническим параметрам для показа занавеса, сделанного Пикассо для балета на музыку Эрика Сати «Парад». Можно сказать, что именно это произведение и подтолкнул нас к идее проекта «1917»: из-за высоты в 16,4 метра его не могли показать в Центре Помпиду в Париже. Мы же решили вместо презентации одного произведения или, например, приуроченной к ней выставки Пикассо, сделать панорамный обзор года создания этой работы. Тем более что он был ознаменован и другими важнейшими событиями: например, в 1917-м Дюшан выставляет «Фонтан».

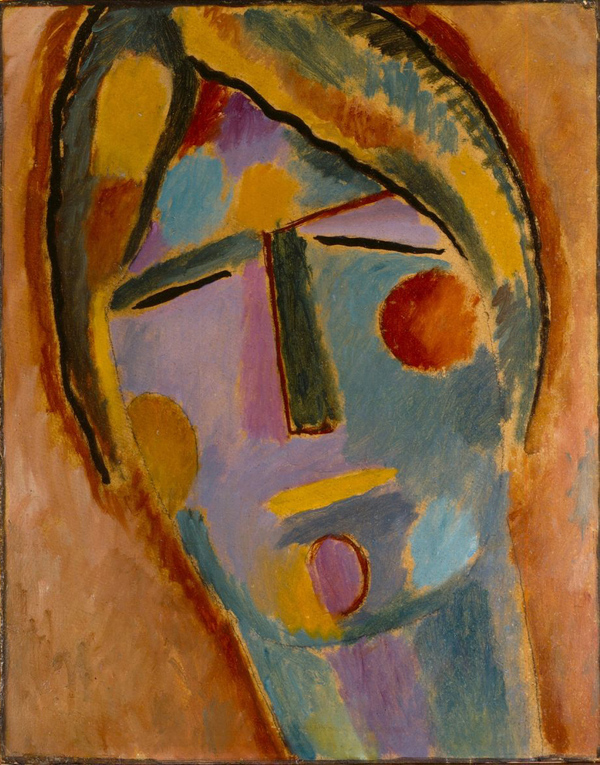

В «Большом нефе» особая сценография — экспозиция развивается по спирали. Не хотелось делать выставку исторической в полном смысле этого слова, с имитацией траншей и подобной атрибутикой. Исторические реконструкции — это хорошо, но не для нас. Мы стремились передать впечатление оглушительного круговорота того неспокойного периода с помощью архитектуры выставки, сделав спиральный коридор. Это, по сути, двойная спираль: одна ведет к центру, другая — от него. 1917 год был одновременно годом и деструкции, и конструирования нового; спираль — метафора такого двойного движения. И когда вы выходите из спирали, то видите занавес Пикассо. Это могло бы стать логическим завершением выставки, но мы решили в финале поставить зрителя перед альтернативой из двух залов — в одном «Кувшинки» Клода Моне, в другом — русский авангард 1917 года. Мы хотели тем самым подчеркнуть одновременность многих важных мировых художественных процессов: в то время, когда 77-летний Моне еще не ушел со сцены, молодые русские художники уже работали с абстракцией.

Н.М.: Почему выставка открывается именно сейчас, а не на пять лет позже, в юбилейном 2017 году?

Л.Л.Б.: Да, юбилеи — это особая тема. Знаете, есть такая книга испанца Энрике Вила-Матаса «Довольно круглых цифр» (Enrique Vila-Matas. Para acabar con los números redondos, 1997)... Во-первых, идея выставки, как я упомянул, была обусловлена показом занавеса Пикассо, а потом, нам показалось интересным соотнести это с историческим контекстом, тем более что через два года будет юбилей начала Второй мировой войны, а через пять лет — юбилей самого этого произведения. Но если бы мы захотели сделать такую выставку в 2014-м или в 2017-м, я уверен, собрать работы было бы в разы сложнее. Думаю, и у вас наверняка на 2017-й год запланированы большие проекты. К тому же не в последнюю очередь нам хотелось опередить круглую дату, немного сломать привычный график.

Н.М.: 1917 год был значим и для региона, в котором расположен музей, — Меца: велась борьба за занятую немцами территорию Альзас-Мозель, которая в 1918 году, после 40 лет принадлежности Германии, снова отошла Франции. Эта тема будет отражена на выставке?

Л.Л.Б.: Безусловно, будет. Во всех наших выставках мы делаем акцент и на местной специфике. Мец расположен недалеко от Вердена. Битва при Вердене (ее также называют «французским Сталинградом». — «Артгид») была в 1916-м; но и в 1917-м там шли бои. Мы, конечно, показываем и жизнь Меца, который в тот год еще остается немецким. А также жизнь в Нанси, который находился с другой стороны фронта. Местный контекст очень важен для нас, мы сознательно движемся от локального — к глобальной панораме.

Н.М.: Если говорить о вашем желании представить широкую панораму, как историческую, так и художественную, какие еще страны, кроме России, будут представлены на выставке?

Л.Л.Б.: С Россией, кстати, связан интересный момент. Ваши российские коллеги часто спрашивают, вошли ли в выставку большие революционные полотна, портреты Ленина... Нет! Их нет по одной простой причине: осознание истории через искусство часто происходит с запозданием. И большинство работ, посвященных революции и событиям 1917 года, были написаны гораздо позже. Конечно, будет представлена Германия. Отто Дикс в этот год делал на линии фронта небольшие рисунки, наброски, на основе которых позже выполнил живописную серию, назвав ее «1917». Подобный возврат к событиям спустя время, сквозь призму памяти — само по себе интересное явление. Можно было бы сделать выставку, не меняя названия, но не показав на этой выставке ни одной работы, датированной собственно 1917 годом…

Значительную часть экспозиции мы отвели Великобритании: там работало множество интересных художников, например, малоизвестный во Франции Джон Нэш. Также представлены Соединенные Штаты (это год, когда США вступают в войну), Швейцария, где развивается дадаизм, Италия — с ее метафизической живописью Карло Карра и де Кирико, Голландия, где в 1917-м формируется De Stijl. В общем, это был насыщенный год, один из интереснейших в истории искусства ХХ века.

Н.М.: В вашем тексте к выставке этот год назван «парадоксально плодотворным».

Л.Л.Б.: Начиная работать над темой, я не предполагал, что он окажется таким многоплановым. Все же это военное время, тяжелые условия, рядом — фронт, смерть. Но действительно, в период кризиса, конфликта случаются художественные подъемы. Искусство как будто подпитывается и трудностями, и экономическими спадами… Не всегда спокойные периоды порождают хорошее искусство.

Н.М.: Да, это распространенная и в России точка зрения.

Л.Л.Б.: Я, пожалуй, с ней согласен.

Н.М.: Если говорить не только о «1917», но и о других ваших проектах, создается впечатление, что «мультидисциплинарность» (понятие, которое вы часто используете в текстах и интервью), «демократизация искусства», а также пограничные зоны — между искусством и политикой, искусством и историей или искусством современным и классическим, — вас особенно интересуют.

Л.Л.Б.: Широкий вопрос! Конечно, интересуют! Особенно когда ты по роду деятельности «записной технократ», хочется временами двинуться от такой судьбы в пограничные зоны. Если серьезно, то мне действительно интересна история искусства как некое целое, а современное искусство — в призме развития этой общей художественной истории. Наша первая выставка в Центре Помпиду-Мец называлась «Шедевр?», именно со знаком вопроса. В попытке проследить появление понятия «шедевр» мы дошли до Средневековья, — хотя, как и для парижского Центра Помпиду, чья коллекция хронологически начинается с 1905 года, с фовизма, современное искусство для нас приоритетно. Возможно, я сделал за свою…э-э-э... карьеру пару проектов, про которые можно сказать, что они «пограничные». Свое первое образование я получил в Институте политических исследований, возможно, поэтому мне всегда были небезразличны переплетения и взаимовлияния искусства и политики, и, конечно, «1917» предоставляет для этого отличный материал.

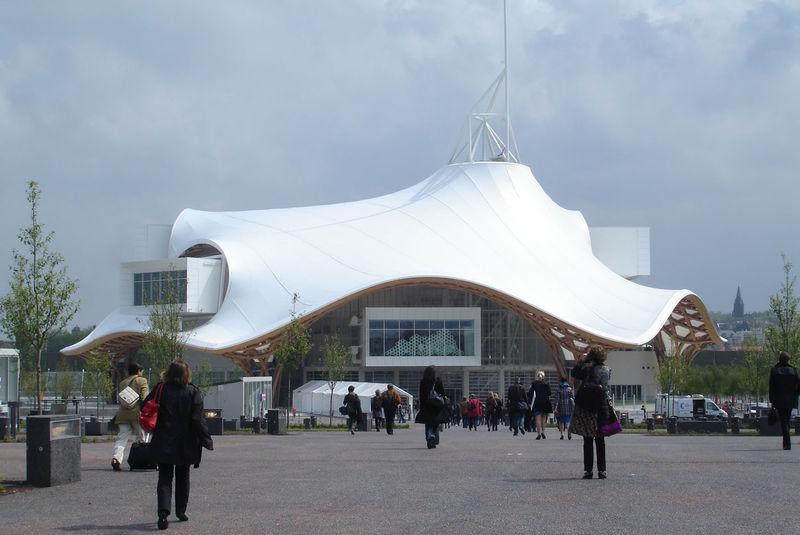

Вторая тема, о которой вы упомянули — мультидисциплинарность. Она задается самой моделью парижского Центра Помпиду, которая послужила основой для музея в Меце. Хотя мы — не филиал и не отделение Бобура, а самостоятельный музей, мы разделяем его принципы. Сейчас такой тип современного музея распространен во всем мире, но в 1977-м, когда Центр был открыт в Париже, он был необычен — фотография демонстрировалась рядом с живописью, в контексте отсылок к кино, дизайну и другим сферам культуры. Мне кажется важным придерживаться и сейчас такого подхода. Что, разумеется, не делает менее ценными узкоспециализированные или персональные выставки, — и сейчас, например, мы показываем в Меце ретроспективу Сола Ле Витта.

Я не занимаюсь политикой в смысле «правого» или «левого уклона», но мы — музей в Меце — существуем на субсидии региона, и в наши задачи вполне официально входит культурная демократизация. Конечно, и у этой политики есть свои парадоксы. Например, статистика по Франции показывает, что за последние сорок лет в стране открылось множество новых музеев, однако общее число посетителей выросло незначительно. За зрителя по-прежнему надо бороться. Мы проводим политику привлечения юной публики: с 9 до 11 утра музей открыт исключительно для школьников и школьных групп, для них снижена стоимость билетов, посещение бесплатно для студентов моложе 26 лет. Это важная для нас задача.

Н.М.: В начале 2000-х вы курировали проект Министерства культуры Франции «Искусство под открытым небом» (L’art à ciel ouvert — произведения искусства в городской среде). В этом году вы назначены куратором «Белой ночи» (Nuit Blanche — ежегодный фестиваль современного искусства, во время которого произведения демонстрируются не только в музеях и галереях, но и в городском пространстве: под открытым небом, в парках, церквях, театрах; выставки работают всю ночь. 11-я «Белая ночь» пройдет в Париже в октябре 2012 года), которая направлена — подхватывая затронутую тему — на демократизацию искусства. Насколько эффективен опыт «Белой ночи», на ваш взгляд? Видят ли зрители искусство за «массовым развлечением»?

Л.Л.Б.: Да, это сложное, если не сказать шизофреническое сочетание. Но что делать, вся жизнь состоит из шизофренических комбинаций. С одной стороны, хочется (не знаю, получается ли) придерживаться научной строгости, — например, подготовка проекта, подобного «1917», занимает три года плотной работы, плюс мы обращались к исследователям и экспертам за дополнительными консультациями. И одновременно сложно удержаться, чтобы не оживить его и не делать — есть у нас такое выражение — «свинцово тяжелым» (фр. plombant).

Я понимаю, что может раздражать в проектах, связанных с популяризацией искусства. Я делал два подобных в Версале (в рамках проекта Versailles off Ле Бон курировал выставки «Вейлхан Версаль» и «Мураками», а также «Джефф Кунс в Версале» совместно с Еленой Джеуна. — «Артгид»), а теперь в этом году — «Белую ночь» в Париже. Но что мне нравится в таких начинаниях — это запал, «фейерверк», возможность зажечь искру. Безусловно, для части зрителей это будет как хорошее вино после ужина — забудется через час. Но мне хочется думать, что какая-то часть зрителей, те, кто избегают музеев, но могут пойти на такой фестиваль, все же окажутся заинтересованными, их что-то затронет. И хотя бы ради этого есть смысл продолжать. Хотя, безусловно, было бы ошибкой, если бы культурная политика сводилась к «массовым действам» в ущерб углубленной работе. Зритель, бывает, откликается на очень простые вещи. Так, все музейщики знают: на постоянную экспозицию никто не ходит, но стоит те же самые работы показать как временную выставку, наградив названием «Сокровища чего-нибудь», — и публика вам обеспечена. Что делать, так работает система.

Н.М.: Последний вопрос: Мец называют первым успешным опытом музейной децентрализации во Франции. Естественно, по аналогии вспоминаются Гуггенхайм и его ответвления. Существуют ли параллели в стратегиях двух музеев и в чем особенность Меца?

Л.Л.Б.: К таким, пусть иногда и лестным ярлыкам я советую относиться с осторожностью. Прежде всего, что подразумевается под «децентрализацией»? За этим словом стоят совершенно разные музейные модели. Возьмем, к примеру, моих коллег из Лувра. Существуют парижский Лувр, Лувр в Абу-Даби, Лувр в Лансе, и до недавнего времени работал Лувр в Атланте. Между ними крайне мало общего. Сотрудничество с Атлантой было краткосрочным и рассчитанным на несколько выставок. Лувр в Лансе — это музейный проект по экспонированию коллекций музея в конкретном регионе, осуществляемый под руководством Министерства культуры. Ланс — город в Нор-па-де-Кале, северном регионе Франции — не вкладывает в проект своих средств. Тогда как с Лувром в Абу-Даби, как известно, совершенно обратная ситуация: этот проект является прибыльным для Лувра. Мец же, как мы и говорили, — не филиал, не ответвление, не придаток парижского Центра Помпиду; мы — независимый музей. Наша довольно редкая для французской культурной системы особенность состоит в том, что нас финансирует не государство, а регион и город. Мы автономная — в том числе автономно финансируемая — структура.

Чтобы кратко определить отношения между Центрами в Париже и в Меце, воспользуюсь чужой формулой: «Независимость, но взаимосвязь». У нас есть с Бобуром общие принципы, но мы ведем отдельную культурную политику и не возим выставки друг к другу. Проекты Меца готовятся и показываются только в Меце, — то же самое и с парижскими. Когда говорят «это похоже на Гуггенхайм-Бильбао», я вынужден ответить — нет, сходства предельно мало. К тому же было столько попыток скопировать модель Гуггенхайма — и все провалились, — что совершенно незачем предпринимать еще одну.

Мы делаем свой сравнительно небольшой проект, работая с историей, с идентичностью, подключая к этому и выставочный контент, и архитектуру здания, и многое другое. Но в качестве основы, базы мы — как и парижский Центр Помпиду — используем французское национальное собрание произведений искусства. Оно насчитывает около 70 тысяч произведений. Здесь (Ле Бон показывает в сторону окна, где виднеются трубы Бобура. — Примечание автора) есть возможность разместить не более двух тысяч, — а остальное может служить на благо других целей. И поэтому иногда работы из национального собрания уезжают на временные выставки в Россию, иногда в Америку, а иногда — в Мец.