«Вы гниете, и пожар начался…». Рецепция дадаизма в России

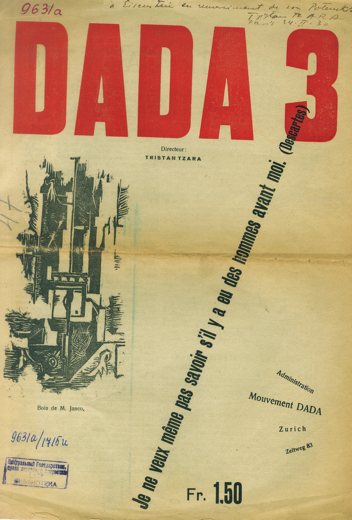

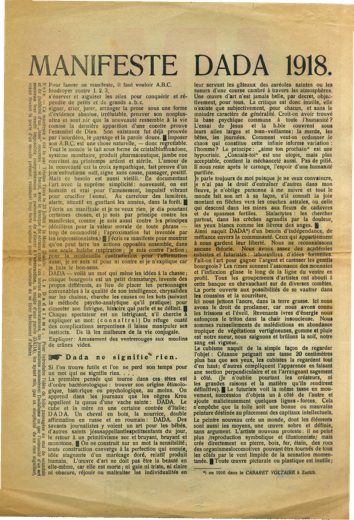

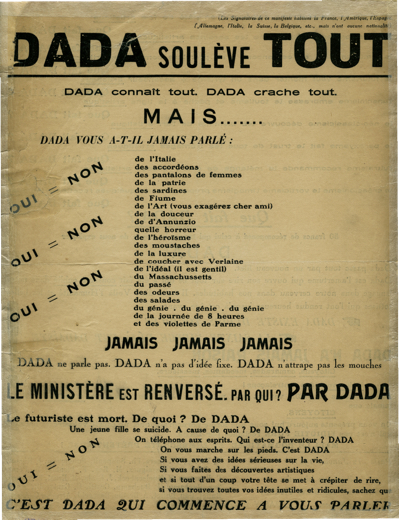

В 2016 году весь мир отмечал столетие дадаизма — одного из самых известных направлений исторического авангарда, появившегося в 1916 году в цюрихском «Кабаре Вольтер». По этому поводу в швейцарском издательстве Edition Schublade вышла книга Sie faulen bereits, und der Brand ist entfacht. Die russische Rezeption von DADA — антология текстов русскоязычных авторов 1920-х годов, посвященных этому явлению, составленная Томашем Гланцем, чешским филологом-славистом, в настоящее время — научным сотрудником Цюрихского университета. В том же году сборник вышел в издательстве Государственного музея В.В. Маяковского в Москве. С любезного разрешения издателя мы предлагаем вам вступительную статью Томаша Гланца «Дада издали».

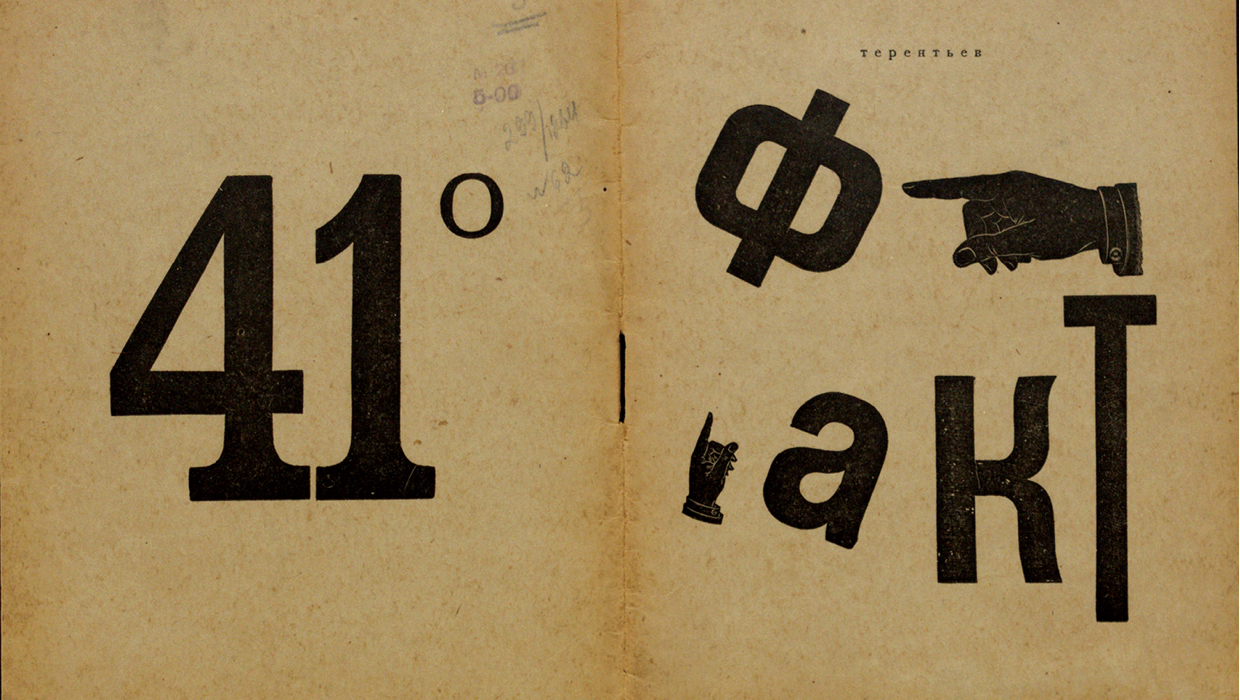

Игорь Терентьев. Факт. Тифлис, 1919. Государственный музей В.В. Маяковского. Иллюстрация из книги «Вы гниете, и пожар начался...»

Игорь Терентьев. Факт. Тифлис, 1919. Государственный музей В.В. Маяковского. Иллюстрация из книги «Вы гниете, и пожар начался...»

Дада издали

Задача этого тома — собрать значительные примеры русской рецепции дадаизма в 1920-е годы. Ранее указанного периода найти источники, которые бы отражали настоящую постановку вопроса, не представляется возможным. Рецепция в 1930-е и последующие годы претерпела коренные изменения, так как советская культурная политика с конца 1920-х подверглась масштабной тоталитарной реформе, сопровождаемой новой риторикой и ликвидацией большого количества институций и изданий. Владимир Ленин не был приверженцем авангардного искусства[1], но на протяжении 1920-х годов продолжалась откровенная и достаточно плюралистская дискуссия по поводу искусства, литературы и культурной идеологии, охватывающая заграничные центры русскоязычной культуры — Берлин, Прагу, Париж.

Хотя авангард сыграл в русской культуре 1910–1920-х годов ключевую роль, два направления, принадлежавшие в Европе к самым программным и влиятельным, — дадаизм и позже сюрреализм — в России не прижились. Этот факт, как и напряженные, если не сказать конфликтные, взаимоотношения итальянского и русского футуризма, ставит под сомнение культурный трансфер между разными точками на культурной карте Западной и Восточной Европы, а также его характер, динамику, границы, обусловленность.

Напомним, что русские футуристы приняли Филиппо Маринетти, приехавшего в Россию в 1914 году, как врага[2] и что Роман Якобсон, сыгравший позже важную роль в русской рецепции дадаизма, был непосредственным участником этого амбивалентного обмена между Россией и Западной Европой: он выступил в роли переводчика при встрече Маринетти с одним из ключевых деятелей авангарда Михаилом Ларионовым, так как последний не знал ни французского, ни итальянского[3].

Можно сказать, что, с одной стороны, русская культура за последние 100 лет никогда не вписывалась настолько прочно в европейский интеллектуальный и художественный контекст, как в 1910–1920-е годы, в эпоху кубизма и футуризма, абстрактной живописи и авангардной музыки, начала истории кино и модернистского театра и танца. Однако, с другой стороны, более тщательный взгляд обнаруживает кардинальные лакуны в культурной коммуникации, которые не всегда сводятся к ограничениям, связанным с внешними обстоятельствами — в данном случае с революцией и коммунистической идеологией. Наверное, свою роль в поздней и скудной рецепции дадаизма в России сыграли и разного рода случайности. Так Сергей Шаршун пишет в воспоминаниях, как к вечеру своего творчества в парижском «Кафе Хамелеон» («Дада Лир Кан», 1921) он составил брошюру о дадаизме («компиляцию» дадаизма из цитат участников движения — от Тристана Тцара до Рихарда Хюльзенбека) и напечатал ее в Германии большим тиражом с намерением привезти в Россию. Но из-за падения немецкой марки тираж выкупить не смог и в итоге остался даже без своего собственного экземпляра[4]. Хотя это скорее анекдоты, чем достоверные причины несостоявшегося культурного обмена.

Создается впечатление, что дадаизм — направление по своему характеру исконно русское. В нем присутствует радикальный критицизм, центральной является установка на «ничто», а эстетические импликации так близки идее беспредметности. В дадаизме, как и во многих проявлениях русского авангарда, подвергаются сомнениям стратегии, условия формирования и применения литературного и художественного языка, смысла, как на парадигматическом (набор художественных выражений), так и на синтагматическом (повествовательном) уровне.

Но эти соприкосновения, аналогии, выражения интеллектуально-художественного Zeitgeist (дух времени) не были реализованы в плане контактов между художественными средами, даже их рецепция выявляет больше отталкивания, чем симпатий. Зададимся вопросом, как и почему это произошло? Имеет смысл сначала упомянуть об интересе дадаистов к русским авторам и темам, а также об участии русскоязычных активистов непосредственно в деятельности дадаистов. И затем попытаться выяснить, почему все эти предпосылки привели лишь к скромным результатам относительно реальных связей.

Самым известным односторонним и не основанным на взаимном общении был восторг дадаистов перед Maschinenkunst (машинное искусство) Владимира Татлина[5] (см. об этом дальше).

В качестве примера самого позднего (в исследуемом периоде 1920-х годов) случая непонимания можно вспомнить безуспешную попытку сотрудничества Казимира Малевича с авангардным кинорежиссером, некогда дадаистом, Хансом Рихтером и коллективом Баухауса, которое состоялось, точнее, сорвалось во время единственной поездки Малевича за рубеж в 1927 году. Ханс Рихтер в 1916–1918 годах входил в цюрихскую группу дада и в 1922 году переехал в Берлин, Малевича заинтриговала возможность сделать совместный фильм, выражающий абстрактными, беспредметными средствами движение, ритм, энергию. В Дессау Малевич познакомился с Вальтером Гропиусом и Ласло Мохой-Надем, но фильм так и не был снят[6].

Дадаисты проявляли большой интерес к России: Ханс Рихтер считал русский футуризм значительным источником вдохновения для дадаистов, а Тристан Тцара высоко ценил как Алексея Кручёных, так и Игоря Терентьева, участника тифлисской авангардной группы «41°» (1918–1920)[7], в которую также входили Алексей Кручёных, Илья Зданевич и его брат, художник Кирилл Зданевич[8]. Хуго Балль увлекался идеей синтеза искусств Василия Кандинского. В выставочном зале дадаистов, открывшемся в помещении галереи Коррей, были показаны работы Кандинского и Алексея фон Явленского, а музыкальные вариации «Мистических голов» Явленского публиковались в журнале «Dada». Кроме того, Кандинский сам выступал в «Кабаре Вольтер» (1916) и печатался в журнале «Dada», его стихи звучали на последнем вечере дада в Цюрихе в апреле 1919 года[9]. Дадаисты в Берлине ценили «скульпто-живопись» Александра Архипенко.

Во время Первой мировой войны Хуго Балль работал в Швейцарии над монографией об анархисте Михаиле Бакунине (так и недописанной), мышление которого связывал с дадаистской программой, опираясь на библиотеку цюрихского анархиста, врача и писателя Фрица Брупбахера[10].

В Берлине дадаисты увлеченно канонизировали Татлина. В 1920 году на дада-ярмарке висел лозунг «Die Kunst ist tot, es lebe die neue Maschinenkunst Tatlins» («Искусство умерло. Да здравствует новое машинное искусство Татлина»), с которым фотографировались Георг Гросс и автор фотомонтажей Джон Хартфилд[11]. Был выставлен также коллаж (ныне утерянный) Рауля Хаусмана «Татлин живет дома» (1920), противопоставлявший «человеческое» и «машинное» в искусстве, но имевший весьма далекое отношение к самому Татлину. Братья Хартфилд даже предложили использовать фамилию художника в качестве названия дадаистского журнала, однако после долгих споров предложение была отклонено, и утвердилось название «Die Pleite»[12].

Как пишет Петер Бексте, восторг от Татлина был заочным, основанным на обрывочных знаниях, точнее на одной неточно понятой статье Константина Уманского в журнале «Арарат»[13]. Прямая связь стала возможной только в конце 1922 года, когда в Берлине прошла огромная (больше 700 работ) русская художественная выставка, щедрое финансирование которой лично поддержал Ленин. Уманский, однако, к тому времени обрел славу влиятельного посредника между новым русским искусством и берлинскими дадаистами — в 1920 году вышла его книга «Die neue Kunst in Russland 1914–1919» («Новое искусство в России 1914–1919»), вызвавшая широкий резонанс среди дадаистов.

В конце 1921 года Илья Зданевич прибыл в Париж, где выступал с докладами в рамках созданного им «Университета 41°» (соответствует названию авангардистской группы, работавшей под его руководством в Тифлисе). Андре Жермен в докладе, прочитанном в 1922 году, приводит слова Тристана Тцара, который назвал Зданевича весьма загадочно: «укротитель блох и мушиный балетмейстер»[14]. Арагон же считал его воплощением русской глупости[15].

Позднее Жорж Рибмон-Дессень в предисловии к французскому изданию заумной поэмы[16] Зданевича «линдантЮ фАрам», обозначенной авторским неологизмом «дра», написал, что «пафос разрушения общепринятых идей и любых условностей, уничтожение всего наиболее нам дорогого объединяет “Университет 41°” с “Дада”»[17]. Деятель берлинского дадаизма Георг Гросс, в 1922 году несколько месяцев путешествовавший по советской России, навестил Татлина, но, судя по его словам, оба художника не воспринимали друг друга как единомышленников. Гросс описывает его как einen seltsamen, naturburschenhaften Russen <…> großen Narren («причудливого русского <…> большого безумца»)[18]. В воспоминаниях, опубликованных в 1955 году, Гросс уделяет больше внимания политикам, чем авангардистам и даже не упоминает о связи дадаизма с Татлиным, касается лишь истории татлинского проекта Башни III Интернационала[19]. В том же 1922 году Йоханнес Баадер[20], провозгласивший себя Обердада (Oberdada) и Президентом Земного шара и являющийся автором объемной книги Dadacon, которая должна была спровоцировать головокружение у читателей, составил, соответственно собственному утверждению, «Справочник по дадаизму для России»[21].

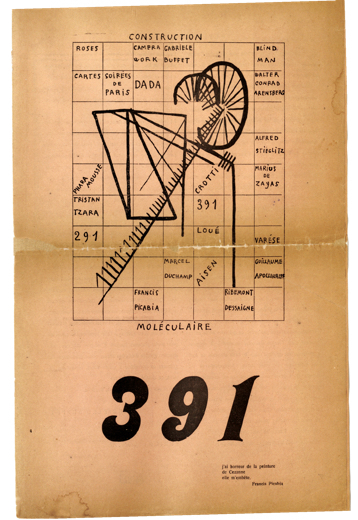

В самом дадаистском движении принимали участие авторы русского происхождения — на первом месте Сергей Шаршун, возглавлявший в начале 1920-х годов в Берлине русскоязычный альманах «Перевоз ДАДА» (1922–1923) и выпустивший в издательстве «Штурм» брошюру «Dadaismus»[22]. Шаршун уже с 1916 года наладил личные контакты со сторонниками дадаизма[23], с которыми он познакомился в Барселоне. Среди них были Макс Гот, издатель дадаистского журнала «391», выходившего в Барселоне, а потом в Париже, ведущий автор «391» Франсис Пикабиа, а также Отто Ллойд, Артюр Краван и многие другие[24]. Общение с Тристаном Тцара, Франсисом Пикабиа и остальными с 1919 года продолжилось в Париже. В соавторстве с Пикабиа и Тцара Шаршун создавал картину «Какодилатный глаз» (1921; по названию глазных медикаментов Пикабиа) — коллективную работу, подписанную Пикабиа и возникшую во время лечения болезни глаз. Надпись Soleil Russe («Русское солнце»), которую Шаршун добавил к своей подписи, осталась одной из ярких русских сигнатур на шедевре дадаистского коллективного авторства.

В 1922 году Валентин Парнах привез из Парижа в Петербург издания дадаистов, послужившие основой публикации переводов текстов в журнале «Современный Запад» с предисловием Абрама Эфроса (см. дальше)[25].

В рядах дадаистского движения в Берлине вместе с Раулем Хаусманом и Ричардом Хюльзенбеком был композитор, музыкант и художник Ефим Голышев, родившийся в Херсоне и живущий с 1909 года в Берлине. С 1919 года он принимал активное участие в мероприятиях дадаистов и спустя год познакомился с Тристаном Тцара и Франсисом Пикабиа. Голышев учился у Василия Кандинского, был одним из пионеров техники ассамбляж и додекафонии, в 1930-е годы попал в категорию «вырожденных» художников (Entarteter Künstler) и покинул Германию[26]. В 1919 году он стал членом сообщества дада, изобретал музыкальные инструменты из кухонной утвари, сочинял атональную музыку (самое известное произведение — «Антисимфония», 1919), которую исполнял на дада-вечерах. В этом же году в соавторстве с Хюльзенбеком и Хаусманом опубликовал в первом номере журнала «Dada» манифест «Что такое дадаизм и чего он хочет в Германии?», а затем с Раулем Хаусманом организовал первую выставку дада в Берлине. В 1966 году участвовал в выставке к 50-летию дада в Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду. Дадаисты также работали с Эль Лисицким, который с 1921 году выполнял в Германии задание советских властей: наладить прерванные войной и революцией культурные связи с западноевропейским актуальным искусством. В рамках этого проекта Лисицкий сотрудничал с Арпом, Рихтером, Гроссом и прежде всего с Куртом Швиттерсом.

После Первой мировой войны с представителями дадаизма была знакома и французская художница русского происхождения Соня Делоне, соединившая их эксперименты в своих произведениях с областью моды[27].

Русские авангардисты принимали участие и в крушении дадаизма. Когда в 1922 году Андре Бретон решил созвать Международный конгресс по определению директив и по защите духа современности, Тцара отказался участвовать в этом. Среди его последователей, выступивших против Бретона и конгресса, оказались Шаршун, Зданевич и Ромов. Бретон в поединке титанов, как известно, победил, что дало ему право назвать Тцара «самозванцем из Цюриха» и завладеть авангардистской литературной сценой в Париже[28]. В советской печати Луначарский положительно оценивал Бретона как сюрреалиста, а не как дадаиста, подчеркивая его связь с Арагоном. Говоря о дадаизме, критик обращает внимание в первую очередь на беспринципность: «Вместе с Бретоном и Тцара Арагон основал “Дада”. В то время как Бретон был главным выдумщиком, — так сказать, Бриком всей компании, — и писал манифесты, Арагон разразился книжками рассказов, среди которых попадались вещи, до крови заушавшие буржуазную действительность. В то время Арагон просто, так сказать, дурачился и давал волю тому же цинизму, что и у Синдраля, только более смелому, почти бандитскому. За бандита и считали его приличные писатели, даже его “друг” Жид. Но движение “Дада” было беспринципно. Бретон пошел дальше и основал сюрреализм»[29].

Вышеупомянутый Илья Зданевич принимал участие в организации «русских балов» в Париже на Монпарнасе. На одном из них, Soiree du Coeur a barbe («Вечер Бородатого сердца»), 6 июля 1923 окончательно поссорились и подрались Тристан Тцара с Андре Бретоном и Полем Элюаром — событие, которое считается символическим концом сотрудничества дадаистов с сюрреалистами и движения дада вообще.

Но несмотря на прямые связи русских авторов с западноевропейскими дадаистами[30], в России движение под эгидой дада не сформировалось, а словом «дада» исследователи пользуются скорее метафорически, называя, например, «Дада по-русски» творчество Игоря Терентьева или Ильи Зданевича[31]. Влиятельный исследователь русского авангарда Николай Харджиев называл в 1980-е годы «первым дадаистом» Алексея Кручёных, а также Илью Зданевича и Михаила Ларионова, издавших в конце 1913 года «Да-манифест»[32]. Велимир Хлебников, интересующийся в конце жизни (он умер в 1922 году) творчеством Тристана Тцара и Жоржа Рибмон-Дессеня, которых включил в свое общество Председателей Земного шара[33], причислял дадаистов к ученикам русских футуристов.

Русским аналогом дадаизма принято считать группу ничевоков[34], ведущую свою деятельность около двух лет (1920–1922) преимущественно в Ростове-на-Дону. Их лидером был Рюрик Рок (псевдоним Эмиля-Эдуарда Геринга), член Президиума Всероссийского союза поэтов. Под лозунгом «Нет ничего в искусстве» или «Во имя ничего» ничевоки выдвигали требования в соответствии с духом времени: Освобождение Самобытности Личности Человека, отделение искусства от государства и т. д. Группа, однако, с дадаистами не идентифицировалась и напрямую не сотрудничала, кроме сопоставительного лозунга в манифестах «Ничевоки России — Дада Запада» (1921) и «Да здравствует последний интернационал Дада мира» (1922). Валентин Парнах, наоборот, называл дадаистов — «французские ничевоки»[35], а в заметке «Современный Париж» писал: «Дадаизм соответствует нашим ничевокам, отчасти манере Кручёных».

С другой стороны, Абрам Эфрос, автор статей «Дадаизм» и «Дадаисты» для Большой Советской Энциклопедии (1930), не признавал за ничевоками права русских дадаистов — не только потому, что они придерживались другой стратегии, ставя на первое место «ничто», а не акт отрицания, но еще и по недостаточному размаху их эстетики: «Несколько “ничевоков”, объявившихся каким-то партеногенетическим способом в Ростове-на-Дону, не переросли своих ростово-донских пределов, и их теория столько же глубоко провинциальна, как смиренна их практика».

Снисходительно-презрительная характеристика ничевоков, данная им в 1923 году, и критика их «провинциализма» в новейших исследованиях, конечно, подвергались корректуре, в том числе на основе фактографической базы, до того отсутствующей. Знаковой в этом отношении стала статья Александра Никитаева 1993 года[36]. Но и он ограничивает инновативность творчества ничевоков их манифестами — в остальном подчеркивает откровенное следование в русле имажинистской поэтики и подытоживает: «Очевидно, что поэзия ничевоков не может рассматриваться как аналог поэтической практики западно-европейских дадаистов <…>»[37] — хотя ничевокам очевидно были известны декларации дадаистов[38]. Более того, они сознательно ссылались на влияние дадаистов, утверждая, что «способ названия подсказан нам дадаистами <…>», одновременно, однако, иронически подчеркивая противоположность устремлений: «С ними нам — почти по дороге, им — направо, а нам — налево. Или наоборот!» (из введения к «Собачьему Ящику»)[39].

Часто упоминаемой причиной незначительного интереса к дада в России был тезис о том, что дадаизм для русского футуризма до Первой мировой войны являлся всего лишь запоздалым аналогом, анахронизмом[40]. Или наоборот: футуризм представлял собой «прото-дада»[41]. Ханс Рихтер спустя время утверждал, что «самые ранние дадаистские тенденции заметны в России», обращая в этой связи внимание на некоторые работы Наума Габо, Ивана Пуни и Александра Архипенко, которого называл «президентом дадаистского движения»[42].

В итоге, в России не только не состоялось собственное дадаистское движение, но даже тот дадаизм, родоначальниками которого считаются «Кабаре Вольтер», Тристан Тцара и 1916 год, принят был далеко не сразу и не сыскал восторженных откликов[43].

Конечно, позднюю и неточную рецепцию дадаизма в России можно свести к упомянутым выше внешним причинам, таким как Первая мировая война, революция 1917 года, Гражданская война, советская культурная политика или традиция своеобразной «русификации» — адаптации западных культурных и философских явлений, когда предмет рефлексии становится лишь предлогом для собственных интерпретаций, далеких от изначальной концепции. Возможно ли, что кроме внешних причин неприятия или специфического, манипулирующего восприятия дадаизма есть и внутренние, связанные с разногласиями между амбициями большинства русских авангардистов и теоретиков авангарда (при всех различиях между ними) и дадаизмом? Этот вопрос является одним из ключевых в настоящем издании.

Если в 1920-е годы рецепция дадаизма была скудной, то это не последствие цензуры, а проявление аутентичного культурного процесса, его доминант и специфическая восприимчивость по отношению к заграничным явлениям. В начале 1920-х годов журнал «Современный Запад», выпускаемый издательством «Всемирная литература» в Петербурге в 1922–1924 годах (затем его ликвидировала советская цензура), содержал детальную информацию о новейших течениях и событиях западноевропейской культуры (в понятие «Запад» при этом входили как Румыния и другие «восточноевропейские» страны, так и Скандинавия). Евгений Замятин назвал на страницах журнала роман «Улисс» Джеймса Джойса «одной из наиболее выдающихся книг в английской художественной прозе за последний год»[44]. Многие материалы, опубликованные в журнале, составлял знаток и переводчик английской литературы, поэт Корней Чуковский. Также в «Современном Западе» выходили подробные обзоры новинок культурной жизни, особое внимание уделяли переводам — в «рубрике дада» над русскоязычными вариантами текстов дадаистов работали Абрам Эфрос, Валентин Парнах и его сестра-близнец Елизавета Тараховская, переводчица детской литературы[45].

Тем не менее, именно на страницах «Современного Запада» Абрам Эфрос говорил о дадаизме как о явлении чуждом — четыре буквы дада, по его мнению, выношены именно «в холеном европейском мозгу», которому надоела война.

Антивоенный пафос дадаизма повторяется почти во всех ранних откликах. Не без симпатии пишет Анатолий Луначарский о «талантливой, ушибленной войной и искренне ненавидевшей старшее поколение» группе «фокусников, желавших в гремучем сальто-мортале перескочить через головы футуристов и объявить их прошлогодним снегом <…>»[46].

Владимир Фриче, однако, не признает даже антивоенный пафос дадаизма, утверждая, что в «уютном ковчеге» Цюриха обыватели просто избегали войны за счет погибающего на фронте пролетариата: «<…> между тем как на полях битвы истреблялись рабочие и крестьяне, разрушались города и деревни, дадаисты устраивали в кафе Вольтера свои сеансы <…>».

Одной из причин восприятия дадаизма как «нерусского» могло быть и разное отношение к Первой мировой войне. Большинство стран в начале войны возлагали на нее надежды, но при этом не утихала и однозначная критика. В России положительная оценка военного конфликта была особенно выразительной, возможно поэтому антивоенное дада могло восприниматься как нечто чуждое. Войну в России приветствовали не только авангардисты[47], но и философы: Василий Розанов надеялся на урок государственности, Евгений Трубецкой, профессор энциклопедии и истории философии права в Московском университете и автор статьи «Отечественная война и ее духовный смысл» (1915), считал, что участие русских в Первой мировой войне положит конец революционным брожениям, приостановит внутренние раздоры и восстановит связь поколений[48]. «Во время Первой мировой русские философы не просто защищали милитаризм, а искали в нем “духовный смысл”», — пишет Надежда Григорьева, ссылаясь на главные философские авторитеты середины десятых годов ХХ века — кроме Розанова и Трубецкого, еще и Семена Франка, Сергея Булгакова, Ивана Ильина[49].

Дадаистская критика войны и актуального политического режима в западноевропейских странах, в которых развивалось движение, считалась некоторыми русскими авторами при всех серьезнейших претензиях к дадаизму революционной. Сергей Ромов утверждал: «Во всех странах, где дадаизм развивался, он принимал революционно-политическую окраску». Если протест против войны придает дадаизму в глазах его критиков положительную оценку, хотя и редуцирует его значение на социальную реакцию, лишенную особого эстетического смысла, то параллельно существует и более радикальная критика дадаизма как болезни с глубокими социальными корнями (у того же Сергея Ромова), то есть дадаизм — явление патологическое, готовившее почву для появления не менее идеологически нездорового сюрреализма. Фоном дадаизма были, с этой точки зрения, разрушение и разложение, овладевшие Западной Европой в итоге войны и достигшие, по мнению Ромова, апогея в сюрреализме: «Они дошли до крайнего предела душевного смятения, граничащего с безумием». Если в России катастрофа войны вылилась в силы революции, то в Западной Европе она привела к «всеотрицанию» дада, в котором внешняя связь с кубизмом и футуризмом, согласно Ромову, является лишь оппортунизмом.

Первый и наиболее комплексный текст этой небольшой антологии написал в 1920 году в Праге Роман Якобсон на основе посещения первой дада-ярмарки в Берлине[50]. Текст предназначался для русского журнала, выходившего в Москве[51]. Исследователи (например, Владимир Седельник, а до него — Николай Харджиев) считают самого Якобсона «прото-дадаистом», опираясь на его участие в качестве будетлянина (футуриста) в развитии экспериментов русского авангарда, на публикацию «заумных» стихов под псевдонимом Алягров и на переписку с Велимиром Хлебниковым[52].

Юношеский восторг Якобсона в отношении заумного языка и радикальной поэзии Велимира Хлебникова, восторг, который повлиял на его концепцию поэтического языка, проходит красной нитью через более чем 70 лет его научной карьеры. Есть и другой аспект научного письма Якобсона, который встречается в «Письмах с Запада», — интерес автора к революции и к Zeitgeist (дух времени). Это особенно свойственно молодому Якобсону и его статьям (начала 1920-х годов), например, о взаимосвязи революции и языка[53].

В отношении к дадаизму Якобсон оперирует способностью блистательно проводить параллели между разными областями знания и художественного творчества, одновременно реализуя свою программу критики западной культуры, которая просвечивает или напрямую сформулирована в ряде его работ разных периодов. Контекстуализация осторожного отношения Якобсона к дадаизму требует нескольких объяснительных замечаний, касающихся именно его определения контекста, в котором появился дадаизм. Анализ начинается с размышлений об ограничивающем горизонте восприятия, которым субъект измеряет все вокруг себя. Лишь революционные матросы лишены проклятия детерминизма. Но и современность, соответственно Якобсону, оказалась в движении, в ней есть «радио», «аэро», «электро» (фильм), теория относительности Эйнштейна, ревизия марксистского понятия «ценности» у Бухарина. Научное познание подвергается «раскачке», «разгрому» — в связи с этим Якобсон, ссылаясь на «Закат Европы» (1918) Шпенглера, подчеркивает обусловленные ценности «западного» мира (Abendland), который их (например, в лице Канта) ошибочно считает универсальными. Современность для Якобсона не универсальна. Это убеждение, определяющее самобытность славянской культуры и цивилизации, будет проявляться не только в работах конца 1920-х годов, когда автор находился под влиянием евразийства, авторитетных коллег и друзей — Сергея Трубецкого (основоположника фонологии и философа евразийства) и евразийского географа Петра Савицкого (крестного отца Якобсона), но и позднее. Например, в программной работе The Kernel of Comparative Slavic Literature («Основа сравнительной славянской литературы», 1953). В ранней статье Якобсона про дадаизм западная культура обвиняется в предпочтении кино театру, в упадке высокой литературной культуры в пользу «вагонной» литературы.

На «антикультурную пропаганду» Тцара Якобсон смотрит с недоверием, относя ее к повторам Маринетти. Утверждение, что дада ничего не означает и ничего не хочет, Якобсон считает скорее умелой стратегией, чем серьезной художественной позицией, подчеркивает преобладание манифестов над произведениями и утверждает, что дадаисты в художественном плане ничего нового не создали. Также он упрекает их в наивном реализме — и даже называет эклектиками.

Самым, пожалуй, удивительным для тех, кто знает Якобсона как формалиста и структуралиста, может показаться последняя часть его статьи, в которой он требует обратить внимание на «фон» дадаизма в качестве условия понимания его проявлений. В дальнейшем автор на самом деле проводит политическое и общественное рассмотрение дадаизма как движения интернационального, реагирующего на «зоологический национализм», по выражению Якобсона. Также он цитирует новостные события связанные, например, с протестами против присуждения Нобелевской премии Гамсуну, который во время войны вел себя с французской точки зрения слишком про-немецки. Интернационализм дадаизма, однако, хоть и подчеркивается, тем не менее не считается его положительной чертой. Это продукт буржуазно-интеллигентского объединения, гибкого и, по сути дела, некультурного. Центральная фигура, олицетворяющая дада в восприятии Якобсона, — спекулянт. Он жонглирует ценностями, находчив, остроумен, без почвы под ногами, без ценностных ориентиров. Для Якобсона такая позиция неприемлема. Хоть он, как практикующий будетлянин (под псевдонимом Алягров — совместно с Алексеем Кручёных — издал «Заумную гнигу» (1916) с гравюрами Ольги Розановой) и теоретик зауми, должен, по идее, быть близок нигилистской идеологии дада, на самом деле его позиция уже тогда основывалась на убеждении, что в культурном процессе, как и в развитии языка, нет ничего случайного и более того: как язык(и), так и художественные явления телеологичны, они направлены на некоторую (хоть и абстрактную, но обязательную) цель. Основным принципом для Якобсона, для его понимания фонологии, грамматики, языка в целом и поэзии, как эксклюзивного и максимально интенсивного выражения языка, является закономерность. Дада основано на отказе от закономерности, как подчеркивает Рибмон-Дессень: «Факт существования одного произведения, не соответствующего закону, уничтожает самый закон. Законом (если вообще можно говорить о законах) надо считать существование всего, что существует, а не того, что должно было бы существовать».

У Хлебникова, как и у дадаистов, есть слова лишенные смысла. Но, с точки зрения Якобсона, их позиции противоположны. Будетляне посредством демонтажа раскрывают истину языка, в то время как дадаисты занимаются лишь бессмысленной презентацией и абсолютизацией самого демонтажа. Если дадаисты лишены традиций, легкомысленны и космополитичны, то Хлебников, наоборот, реализует внутренний потенциал языка и литературного высказывания с установкой на будущее. По мнению Эфроса, «самовитое слово», «самовитый звук» Хлебникова рождены процессом проникновения в жизнь русского языка. Хлебников весь направлен в будущее, он — будетлянин. «Дада плюнул в будущее», «уничтожение будущего есть Дада» — такие лозунги с русской перспективы казались антирусскими. Шаршун, описывая свое участие в дадаистком движении, называет Тцара «разрушителем, а не создателем». Про разрушение говорит и дадаист Рибмон-Дессень, который в 1922 году написал для русской прессы статью о дадаизме: «Нет истины, каковой бы она ни была. <…> Впрочем, мы ничего не уважаем»[54]. В аргументации Сергея Ромова, направленной против извращенной западной культуры 1910-х и начала 1920-х годов, появляется симптоматичная дихотомия инстинкта (неосознанного, безумного, бесцельного) и чувства (культивированного, целенаправленного, целеустремленного). Ромов характеризует актуальную западную культуру как «преобладание инстинкта над чувством».

«Дада — движение агрессивно-отрицательное <…> крепенький ребеночек войны <…> дада ставит <…> выше всего СОМНЕНИЕ», — пишет Шаршун. Такая характеристика не соответствует взглядам представителей русского авангарда 1910-х и начала 1920-х годов. Об отсутствии любой теории писал и марксистский философ Баммель, обличая дадаизм в до-логическом примитивизме. Строгий индивидуализм — характеристика (сформулированная Шаршуном) не сродни амбициям футуристов, конструктивистов и супрематистов. Все они, так же как формалисты в литературоведении и других гуманитарных науках, искали новые системы. Заумь — осмысление языка, а вот дада — его бессмысленное отрицание, «путаница оборотов речи» (Баммель)[55]. Маяковский в роли поэтического репортера не дает негативную оценку, но и не одобряет ту моду, которую встретил в Париже, он скорее констатирует ее амбивалентность: «всеотрицающее и всеутверждающее “да-да”». Дада оказалось отрицанием систем, как подчеркивает, цитируя Тцара, Шаршун: «Я против систем, самая приемлемая из них — это не брать за принцип ни одной».

На протяжении 1920-х годов усиливалось и идеологическое трактование дадаизма, критикующее его «совершенно нигилистический характер» (Маца)[56]. Дадаизм неприемлем отказом от категории правды, которая в русском авангарде представлена как новая, беспредметная, заумная и т. п., но при этом она не отменяется как категория; в то время как Рибмон-Дессень однозначно декларирует: «дадаисты ничего нового не выдумали, так как ничего уж выдумать нельзя», а также «ложь и истина одинаковы». Григорий Баммель уточняет: «Нигилизм дадаистов — темперамент параноика». Сергей Ромов в заключение своей статьи с презрением формулирует словосочетание «метафизика гамлетизма». Нигилизм критикуется и у Владимира Фриче, который разоблачает мнимый антибуржуазный и антимещанский характер дадаизма, основанного по сути, на безнравственности: идеал дадаистов — публичный дом. Марксист Маца говорит в аналогичном ключе о «морали завсегдатая ночных ресторанов». Интермедиальные эксперименты, описанные в сообщении Фриче, в итоге не служат новому искусству, а являются пустой какофонией. Тцара представлен Валентином Парнахом как «болезненный нигилист». Под эту критику попадает широкий набор явлений, связанный с дадаизмом весьма косвенно, включая ready-made, или забытое сегодня определение дадаизма в изобразительном искусстве — мэрзизм[57]. Григорий Баммель, который не вникал в детали истории движения (согласно его рецензии движение было основано «в 1917 году в Цюрихе группою праздных немцев»), однозначно отрицает связь дадаизма с родственными ему явлениями, развивающимися в русской культуре 1910-х годов: «Дадаизм ничего общего не имеет с кубизмом, футуризмом, экспрессионизмом».

Прочтение дадаизма с русской перспективы произошло не по линии аналогии, а по линии разногласий, отличий, дифференциации. Авангардные явления в западной поэзии, по мнению критика Валентина Парнаха («зрительное восприятие “стиха”: капризное чередование строк, обилие типографских знаков, стремление к графической выразительности букв, слогов и т. д.»), вызваны преклонным возрастом «европейского слова». Устаревшая литературная материя нуждается в оживлении. О нем, однако, согласно Парнаху, заботятся не сами носители культуры, а варвары-иноземцы: грек Жан Мореас, польский еврей Гийом Аполлинер, румын Тристан Тцара.

Парнах выстраивает аргументацию в стиле «Закатa Европы» Шпенглера — современная культура является результатом цивилизационного упадка. Близки «революции» — то есть, русскому/советскому авангарду — лишь изгои (типа Пикассо[58]). Живы только «чуждые» элементы.

В 1923 году это несовпадение четко сформулировал Абрам Эфрос, утверждающий «противоположность идеологии и практики В. Хлебникова и его немногочисленных друзей и опытов дадаистских групп Запада», и одновременно провел четкую границу между дадаизмом и глоссолалией или глоссолализмом, принципом, связывающим «самовитое слово» приверженцев русского заумного языка с теологической традицией «говорения языками», опирающегося на новозаветное сошествие на апостолов Святого Духа (Деян. 2:2–4).

Значение дада формируется вопреки его собственной программатике, говорит Эфрос. И тогда оно приближается к заумному языку — но перестает быть самим собой.

Но есть одна точка соприкосновения дадаизма и России: эта связь абстрактна и сопоставляет несопоставимые явления, но и дает одно из возможных объяснений, почему русские так мало и так поздно заинтересовались дадаизмом. Эфрос пишет: «Боевой клич основоположников дадаизма <…> Россия осуществила революцией». Эфрос цитирует амбиции дадаистов в формулировке Тцара: «Предстоит большая работа, разрушительная, отрицательная: вымести, вычистить». То, что для поэта было провозглашением, касающимся умозрительной и эстетической области, в России оказалось реализовано политическими авангардистами в жанре смены режима. Но близость приемов трактовалась в русской рецепции как недопустимо легкомысленная — семантика шантана, ресторанов и борделей кажется русским слишком безответственной, несерьезной. Наблюдение за дада или участие в нем возможно (с русской перспективы) лишь на расстоянии, «издали», как говорит Эфрос. В реальной жизни происходит масштабная дадаизация действительности под названием революция. Это расстояние оказалось как временным, так и идейным.

Примечания

- ^ «Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом, которому надо покориться только потому, что “это ново”? Бессмыслица, сплошная бессмыслица! Здесь много лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе. Мы хорошие революционеры, но мы чувствуем себя почему-то обязанными доказать, что мы тоже стоим “на высоте современной культуры”. Я же имею смелость заявить себя “варваром”. Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих “измов” высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости». Цеткин К. О Ленине. Сборник статей и воспоминаний. Предис. Н.К. Крупской. М., 1933. С. 34. (Благодарю Сергея Фофанова, обратившего мое внимание на запись беседы, состоявшейся незадолго до смерти Ленина, а также на ряд других источников, которые были использованы при подготовке этого издания.)

- ^ Хотя ранний пропонент футуризма Николай Кульбин и один из основателей группы имажинистов Вадим Шершеневич выражали восторженное отношение к Маринетти, общая реакция заставила его спросить: «Почему русские футуристы не хотят со мной разговаривать? Враги мне аплодируют, а друзья почему-то демонстративно не ходят на мои лекции» (Русское слово. 1914. 1 февраля. № 6). Неприятие Маринетти русскими футуристами описывает, например, Николай Харджиев в статье «“Веселый год” Маяковского», вышедшей впервые в 1940 году (цит. по: Харджиев Н. Статьи об авангарде. Т. 2. М., 1997. С. 17–21). Еще во время инсценированных «чисток поэзии» в 1922 году Маяковский требовал «не смешивать футуриста Маяковского с футуристом Маринетти» (Крусанов А. Русский авангард 1907–1932. Исторический обзор. Т. II, кн. 1. М., 2003. С. 444).

- ^ Якобсон Р. Будетлянин науки: Воспоминания, письма, статьи, стихи, проза. Сост. Б. Янгфельдт. М., 2012. С. 37. Учителем французского языка у Якобсона в престижном Лазаревском институте до Первой мировой войны был Генрих Эдмундович Тастевен, критик и переводчик, который в 1914 году издал книжку «Футуризм (На пути к новому символизму)», в приложении которой были опубликованы манифесты Маринетти (там же. С. 26–27). К тому времени манифесты в переводе Вадима Шершеневича уже были изданы отдельной книгой.

- ^ В итоге Шаршуна лишь упоминали в публицистике (например, Валентин Парнах в статье «Современный Париж» // Россия. 1923. № 7), однако это не привело к более серьезной рецепции его творчества, в том числе и его контактов с дадаистами и дадаизмом.

- ^ Татлин бывал в Германии, в отличие от Малевича, еще до Первой мировой войны.

- ^ См.: Benson T.O., Shatskikh А. Malevich and Richter: An Indeterminate Encounters // October. Vol. 143. Winter, 2013. P. 52–68.21

- ^ Близким эстетике дадаизма был также тбилисский журнал H2SO4, издаваемый Симоном Чиковани при участии российских авангардистов.

- ^ См.: Richter H. DADA-Kunst und Antikunst: Der Beitrag Dadas zur Kunst des 20. Jahrhunderts. Koln, 1964. № 32. S. 204.

- ^ См.: Изюмская М.А. Немецкие дадаисты и Россия: Пути взаимодействия // Россия–Германия. Культурные связи, искусство, литература в первой половине двадцатого века. Материалы научной конф. «Випперовские чтения–1996». М., 2000. С. 52–53.

- ^ У Брупбахера были две русские супруги: в 1901 году он взял в жены Лидию Петровну Кочеткову; вторая его жена (пара поженилась в 1922 году) была тоже русская — Райгродская Пелта Арон-Гиршевна. См.: Huser К. Eine revolutionare Ehe in Briefen. Die Sozialrevolutionarin Lidija Petrovna Kotschetkowa und der Anarchist Fritz Brupbacher. Zurich, 2003.

- ^ Toteberg М. Heartfield, mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek, 1978. S. 33. Хартфилд позже, в 1931 году, осуществил поездку в СССР, где выставлял свои работы и выступал с лекциями. Кроме Москвы и Ленинграда посетил Баку, Батуми, Одессу и другие города, познакомился и подружился с Сергеем Третьяковым, встречался с Александром Родченко и др.

- ^ См.: Nerdinger W. Rudolf Belling und die Kunststromungen in Berlin 1918–1923. Berlin, 1981. S. 77.

- ^ Обзорная статья Уманского «Новые художественные течения в России» (Neue Kunstrichtungen in Russland) вышла в январском номере мюнхенского журнала нового искусства «Арарат» (Der Ararat). Bexte P. Mit den Augen horen / mit den Ohren sehen. Raoul Hausmanns optophonetische Schnittmengen // Theatrum Scientiarum / Spuren der Avantgarde: Theatrum anatomicum: Fruhe Neuzeit und Moderne im Kulturvergleich, Band 5. Berlin, New York, 2011. S. 426–442.

- ^ См.: Germain A. Ilia Zdanévitch et le surdadaïsme russe // Créer. Bruxelles, 1923. 2-e année. № 1, janv.–fév. S. 135–139. См. также: Ливак Л. и Устинов А. Литературный авангард русского Парижа. М., 2014. С. 816.

- ^ Арагон написал в «Проекте истории современной литературы»: «Тцара сошелся с неким Зданевичем, в котором я вижу воплощение русской глупости, возможно, в ее худшем выражении, и который изобрел заумный язык, достойный дурацких изобретений П.А. Биро» (Aragon L. Projet d’histoire littéraire contemporaine. Paris, 1994. S. 122–123).

- ^ О связи заумной поэзии и дадаизма см.: Ораич Толич Д. Заумь и дада // Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре. Bern, Berlin, Frankfurt a. M., New York, Paris, Wien, P. Lang, 1991. С. 57–80.

- ^ Цит. по: Ливак Л., Устинов А. Литературный авангард русского Парижа. М., 2014. С. 54.

- ^ Там же. С. 172–173. См. также: Calov G. Deutsche Beitrage zur bildenden Kunst und Architektur Rußlands und der Sowjetunion von 1914 bis 1941 // Eisfeld A., Herdt V., Meissner B. (Hrsg.). Deutsche in Russland und in der Sowjetunion 1914–1941. Berlin, 2008. S. 344.

- ^ Grosz G. Ein kleines Ja und ein gropes Nein. Hamburg, 1955. S. 169–175.

- ^ Баадер Й. Так говорил Обердада: Манифесты, листовки, эссе, стихи, заметки, письма. 1906–1954 / Сост. С. Кудрявцева, пер. с нем. Т. Набатниковой. М., 2013.

- ^ Das Oberdada. Die Geschichte einer Bewegung von Zurich bis Zurich. 1987. Hrsg. v. Weber F.-J. und Riha K. Universitаts-Gesamthochschule Siegen. Siegen, 1989. См. также: Сироткин Н. Контакты русского и немецкого художественного авангарда // Поэзия авангарда (http://avantgarde.narod.ru).

- ^ Шаршун С. Мое участие во французском дадаистическом движении // Воздушные пути. Нью-Йорк, 1967. № 5. С. 168–174.

- ^ Поэтому нельзя согласиться с Джоном Боултом, утверждающим, что у русских художников ни в западной Европе, ни в России не было контактов с цюрихской группой дадаистов. См.: Bowlt J. Russian Art, 1875-1975: A Collection of Essays. New York, 1976. Р. 153.

- ^ См.: Толстой А. Сергей Шаршун и дадаисты в Берлине // Россия–Германия. Культурные связи, искусство, литература в первой половине двадцатого века. Материалы научной конф. «Випперовские чтения–1996». М., 2000. С. 63–71 (здесь С. 64–65).

- ^ См.: Kromm N. Die Rubrik «DADA» // Zeitschrift Sovremennyj zapad: ein Beitrag zur russischen Dada-Rezeption und ihren Vermittlern / Zeitschrift für Slawistik. 2006. № 51/1. S. 44–58.

- ^ Allende-Blin J. Die Skrjabinisten oder wie eine Komponistengeneration links liegen blieb // Musik-Konzepte, Bd 32/33. 1983. Januar. S. 81–102.

- ^ Delaunay S. Art into Fashion. Introduction by E. Morano; foreword by D. Vreeland. New York, 1986. Р. 16–17.

- ^ См.: Ливак Л., Устинов А. Литературный авангард русского Парижа. М., 2014. С. 54.

- ^ Луначарский А. К характеристике новейшей французской литературы // Печать и революция. 1926. Кн. 2. С. 17–26.

- ^ См., напр.: Изюмская М.А. Немецкие дадаисты и Россия: Пути взаимодействия. С. 52–53.

- ^ См.: Marzaduri M. Dada russo: l’avanguardia fuori della Rivoluzione. Bologna, 1984. Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре / Под ред. Л. Магаротто, М. Марцадури, Д. Рицци. Bern etc.: Peter Lang, 1991. Дада по-русски / Ред.-сост. К. Ичин. Белград, 2013.

- ^ См.: Парнис А. «Ни один Париж не видал такого скандала...» Элементы прото-дада в русском футуризме // Русский авангард в кругу Европейской культуры: междунар. конф.: Тез. и материалы / [Ред.: Н.П. Гринцер]. М., 1993. С. 113.

- ^ Там же.

- ^ См.: Gorjely В. Dada en Russie // Cahiers de l’association internationale pour l’étude de Dada et du surréalisme. Paris, 1966. № 1. Р. 39; Русский Dada: Ничевоки России — Дада Запада. Сост. П. Герасименко. СПб., 2003; Wendland H. (Hg.). Russischer Dada. Dei Nichtsler. Der Hundekasten. Dresden, 2015.

- ^ В статье «Современный Париж» он повторяет: «Дадаизм соответствует нашим ничевокам, отчасти манере Кручёных» (см. в настоящем издании).

- ^ Никитаев А. Введение в Собачий Ящик. Дадаисты на русской почве // Искусство авангарда: язык мирового общения. Материалы международной конф. 10–11 декабря 1992 г. Уфа, 1993. С. 190–205.

- ^ Там же. С. 195.

- ^ Там же. С. 198–199. См. также: Keith Т. Dada des Ostens? Die Manifeste der Nichtsler // Wendland H. (Hg.). Russischer Dada. Dei Nichtsler. Der Hundekasten. Dresden, 2015. S. 25.

- ^ См. в настоящем издании.

- ^ Kromm N. Die Rubrik «DADA» // Zeitschrift Sovremenny jzapad: ein Beitrag zur russischen Dada-Rezeption und ihren Vermittlern / Zeitschrift für Slawistik. 2006. № 51/1. S. 44–58.

- ^ Парнис А. «Ни один Париж не видал такого скандала...» С. 111–115. «Поразительное типологическое сходство» дадаизма с явлениями русского авангарда констатирует в своей монографии о дадаизме Владимир Седельник (Седельник В. Дадаизм и дадаисты. М., 2010. С. 128).

- ^ См.: Изюмская М.А. Немецкие дадаисты и Россия... С. 52–53.

- ^ «Весть о дадаизме дошла до России поздно. Мы услыхали о нем почти пять лет после его возникновения <...>» — пишет Абрам Эфрос, не уточняя источники и обстоятельства.

- ^ Е.З. (Замятин Е.). Англия и Америка <о романе Д. Джойса «Улисс»> // Современный Запад. 1923. № 2. С. 229.

- ^ О публикации см.: Kromm N. Die Rubrik «DADA» // Zeitschrift Sovremmenyj zapad: ein Beitrag zur russischen Dada-Rezeption und ihren Vermittlern / Zeitschrift fur Slawistik. 2006. 51/1. S. 44–58.

- ^ Луначарский А. Письма из Парижа (Письмо четвертое). Барбюс // Красная газета. 1926. 3 февраля. № 30. См.: Луначарский А. Собрание сочинений: Литературоведение, Критика, Эстетика. М., 1964. С. 405.

- ^ Боулт Дж. Э. Художественный авангард на военном фронте // Русский авангард и война. Под общ. ред.: К. Ичин. Белград, 2014. С. 271–282.

- ^ Смирнов И. Вести с театра военных действий // Русский авангард и война. Под общ. ред.: К. Ичин. Белград, 2014. С. 18–19.

- ^ Григорьева Н. Кризис понимания войны у русских символистов середины 1910-х гг. // Русский авангард и война. Под общ. ред.: К. Ичин. Белград, 2014. С. 34.

- ^ Ярмарка «Die Erste Internationale Dada-Messe» (1 июля — 25 августа 1920 г.) в Галерее Отто Бурхарда в берлинском Тиргардене.

- ^ В российской прессе в то же время (1921–1922 гг.) появляются заметки о дадаизме, которые в рамках своих «Записок о западной литературе» публиковал Юрий Тынянов в издании «Книжный угол» (Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 124–131; замечание Мариэтты Чудаковой С. 446). Небольшие заметки о дадаизме нашел Александр Галушкин в севастопольской периодике — в газете «Юг России» от 28 апреля 1920 г. (подпись «О» расшифровывается Галушкиным и Парнисом в статье 1993 года на странице 115 как «К. В. Орлов»; эту публикацию приводит позже Джеральд Янечек. См.: Janеcek G. Dada in Central and Eastern Europe // The Eastern Dada Orbit: Russia, Georgia, Ukraine, Central Europe and Japan, ed. Janecek G. and Omuka T. New York, 1998. Р. 6). Именно летом 1920 года узнал о дадаизме, согласно собственным утверждениям в переписке того времени, и Зданевич (см.: Парнис А. «Ни один Париж не видал такого скандала...» С. 113).

- ^ Седельник В. Дадаизм и дадаисты. М., 2010. С. 55–56.

- ^ Jakobson R. Vliv revoluce na rusky jazyk. Poznamky ke knize A. Mazona Lexique de la guerre et de la révolution en Russe // Nove Atheneum. 1920/21. № 2. S. 110–114, 200–212, 250–255, 310–318.

- ^ В настоящем издании статья «Умер ли дада?» приводится в переводе Сергея Ромова, опубликованном в журнале «Удар» № 2 в марте 1922 года. В переводе Ромова присутствуют некоторые сокращения, как отдельных понятий, так и целых предложений по сравнению с французским оригиналом. Тем не менее, поскольку именно этот перевод имеет большое значение для русской рецепции дадаизма, в данном издании приводится именно эта версия русского текста.

- ^ Взаимосвязью зауми и дадаизма занимался также Gorjely B. Dada en Russie // Cahiers de l’аssociation internationale pour l’étude de Dada et du surréalisme. Paris, 1966. № 1. Р. 31–42.

- ^ Гросс писал ретроспективно: «Мы были тотальным, чистым нигилизмом, нашим символом было Ничто, Вакуум, Дыра» (Wir aber waren der komplette, pure Nihilismus, und unser Symbol war das Nichts, das Vakuum, das Loch) (Grosz G. Ein kleines Ja und ein großes Nein. Hamburg, 1955. S. 130).

- ^ «Дадаизм в изобразительном искусстве назывался мэрзизмом... Отрицая не только все результаты, но и все средства изобразительного искусства, М. “строит” свои картины и статуи не красками или, например, из гипса, а из “настоящих вещей” (например, фотографических снимков, гвоздей, спичечных коробок, проволоки, жестянок и т. д.), которые приклеиваются художником на полотно или на доску. Первый представитель мэрзизма — немецкий поэт-художник К. Швиттерс (1921)» (Маца И. Искусство современной Европы. М.–Л., 1926. С. 132).

- ^ Пикассо в России вызывал огромный интерес и его рецепция полна поворотов и полемик, в связи с дадаизмом его роль в1927 году определил Анатолий Луначарский, первый народный комиссар просвещения РСФСР (1917–1929 гг.), следующей формулировкой: «На мой взгляд, делать из Пикассо дадаиста — несправедливо. Он действительно отец “дада”; но “дада” хоть и законный, но неудачный сын Пикассо» (Луначарский А. Выставка четырех. Картины Пикассо // Вечерняя Москва. 1927. 20 июля. № 162. См.: Луначарский А. Искусство на Западе. М., 1981. С. 350).