Гелий. Беседа на ретроспективе

Екатерина Алленова и Валентин Дьяконов побеседовали в экспозиции выставки Гелия Коржева в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу. Ретроспектива «Гелий» открыта до 13 июня 2016 года.

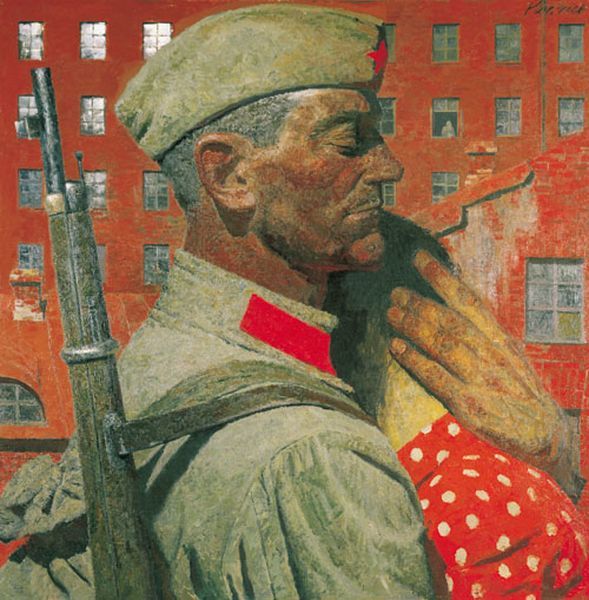

Гелий Коржев. Влюбленные. Фрагмент. 1959. Холст, масло. Государственный Русский музей

Гелий Коржев. Влюбленные. Фрагмент. 1959. Холст, масло. Государственный Русский музей

Екатерина Алленова: Мы начинаем с дизайна. Уже сам вид надписи «Гелий» при входе должен нам дать понять, что у этой выставки есть конструктивистский подтекст.

Валентин Дьяконов: Надо сказать сразу, что дизайн сделали люди, которые на конструктивизме съели собаку. Мне-то как раз кажется, что архитектура Евгения и Кирилла Ассов и Надежды Корбут — это попытка сделать тотальную инсталляцию Кабакова из советского художника Коржева. Причем не очень понятно, становится ли он кабаковским персонажем, одним из знаменитой десятки, или он причастен кабаковской концептуальной мощи, будучи помещен в такую архитектуру. Это же архитектура, это не дизайн экспозиции — это целый город.

Е.А.: Может быть, так и задумано, чтобы был город, с улицами, площадями, окнами, проемами, в которых виднеется то и сё и есть разные переклички: вы смотрите в окно, а оттуда на вас смотрит глаз. Такой урбанизм.

В.Д.: Ну и зачем все это барокко?

Е.А.: Где вы видите барокко? Тут нет никаких завитушек, тут все очень строго.

В.Д.: С точки зрения декоративной тут нет никаких завитушек, с точки зрения маршрута — это такие чисто венецианские закоулки.

Е.А.: Я думаю, закоулки нужны для графики и камерных живописных работ, которые запрятаны в небольшие компартименты, так как в противном случае они бы терялись. Кроме того, в этих закоулках работы группируются по темам и сюжетам. А потом, смотрите, в том проеме ходят живые зрители, и так как они напоминают фигуры в картинной раме, сразу становится очевиден масштаб коржевских полотен, где люди в два раза больше натуральной величины. Вот картина «Проводы», а рядом проем, там человек виднеется, и сразу видно, что он маленький, а герои Коржева — большие.

В.Д.: Хорошо, а вы мне можете тогда объяснить странную ситуацию с уровнем развески?

Е.А.: Вы имеете в виду, что она низкая? Так это специально, чтобы жутко стало. Так тоже сразу понятен масштаб полотен.

В.Д.: Я имею в виду, что картины висят, как попало. Их можно выровнять по верхнему краю, по нижнему краю, а здесь?

Е.А.: Может быть, они висят соответственно какой-нибудь разметке-сетке вроде полиграфической, которую мы не видим, но которая есть?

В.Д.: Получается, что это красное пространство представляет собой некий концептуальный текст, к которому картины Коржева являются иллюстрациями. Давайте подойдем к главной работе на этой выставке («Шинель и сапоги»). Мне кажется, это лучшая работа Коржева из всех существующих. Сейчас очень модно говорить, что Коржев — это художник, стадиально близкий Люсьену Фройду или немецким послевоенным мастерам вроде Рихтера и Кифера. И это, пожалуй, единственная работа, которая может оправдать такого рода сближения.

Е.А.: Понятно, что это вообще-то молитва. Коленпреклоненная фигура, которой нет, то есть это такой сюрреализм под видом реализма с самого начала.

В.Д.: И это законченная вещь, потому что она подписана. Можно было бы подумать, что это какой-нибудь этюд, но нет. Шинель вместо человека. Для 1960–1970-х годов мотив не то чтобы распространенный, но встречается. Сразу же вспоминается «Шинель отца» Виктора Попкова, где художник примеряет на себя военный опыт. Но здесь никакого военного опыта нет. Страшная пустотная вещь: есть шинель, есть сапоги, а человека уже нет... В чем инновационность Коржева по отношению к искусству сталинской эпохи? Мне кажется, здесь надо отметить сразу несколько моментов. Во-первых, фотографическая рамка, которая присутствует почти во всех картинах, намек на документальность изображенного, кадрирование...

Е.А.: Кадрирование и кинематографические ракурсы были, если речь идет о советском времени, еще у художников ОСТа.

В.Д.: Там такое динамичное кадрирование, а здесь журнальная «огоньковская» фотография, из которой делается монументальная живопись.

Е.А.: Но это же специальный прием. Коржев в этом отношении очень современный художник. Современного зрителя трудно чем-либо удивить, и один из импульсов современных художников — придумать что-то, чтобы ошеломить, потрясти, шокировать, напугать, заставить ужаснуться, и это у Коржева очень хорошо получается. Причем это у него в крови, это не специально выработанная позиция, а «он так видит».

В.Д.: Жертва своих видений, а не их хозяин?

Е.А.: Э-э... Ну зачем же передергивать?

В.Д.: Я просто довожу ваши рассуждения до логического конца.

Е.А.: Странно, что он не стал монументалистом.

В.Д.: Да, странно, но если говорить про смысл этого монументального станковизма, то он в том, что советский народ, народ-победитель изображался как племя титанов. И у Коржева вот этот одноглазый солдат — циклоп.

Е.А.: Он не только циклоп, он еще и буквально Спас Ярое Око. Одно. И из-за того, что эта голова в два раза больше натуральной величины, ее легко вообразить в каком-нибудь куполе, как Пантократора.

В.Д.: В куполе храма виртуального музея воинской славы. Недавно я ходил со знакомой австрийской художницей в Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. С точки зрения оформления там все сделано по лекалам сталинской эпохи — все эти многофигурные копошения персонажей. То есть таких мощных акцентов, каких можно было бы добиться, пригласив туда Коржева, там нет. Его могли бы пригласить оформить этот музей, но отчего-то этого не сделали.

Вот тоже работа из серии «Опаленные огнем войны». Здесь он предвосхищает гиперреализм, американский в первую очередь. А в этом зале сюжеты, распространенные в 1950–1960-х годах, когда все ездили на целину и была такая массовая миграция по советской родине. Это очередной ответ Коржева на запросы времени. Курс партии колебался, и он органично колебался вместе с ним.

Е.А.: Между прочим, таким же был Репин. Он, как и Коржев, не был конъюнктурным художником, а просто из воздуха улавливал то, «что сейчас нужно». Вот он пишет «Бурлаков», и там уже нет и следа «критического реализма» предшествующего десятилетия, а есть то, чего все так долго ждали в живописи, — эпическая панорама «народных типов». Вот он приехал в Париж — и превратился в Эдуара Мане, написав «Парижское кафе». Вот убили царя — он пишет кровавого «Ивана Грозного». Суды над народовольцами — у Репина «Не ждали», «Перед исповедью», «Арест пропагандиста». Вот революция 1905 года — он пишет толпу на митинге. А потом он оказался отрезанным от России в своей Куоккале и погрузился в религиозные сцены. Коржев так же реагирует. В послевоенное время он пишет «Опаленных огнем войны», в конце жизни — религиозные сюжеты.

В.Д.: С «Опаленными огнем войны» все не так просто, потому что они создавались не непосредственно в послевоенные годы, а уже в 1960-е. Это стадиально и исторически совпадает с началом очень жесткого, на грани самокопания, осмысления темы войны в Германии. Мы можем выделить конкретное историческое событие, которое заставило художников — Рихтера, Кифера — обратиться к теме исторического наследия, что-то с ним сделать. Это событие связано с внутренней политикой: в 1961 году перед судом предстал Адольф Эйхман, и дальше было еще несколько судов над нацистскими преступниками, получивших огромный резонанс. После Нюрнбергского процесса немцам казалось, что все уже понятно и виновные наказаны. Потом оказалось, что это не так, «палачи среднего звена» еще на свободе, и тогда их собрали, осудили и посадили.

Е.А.: А Коржев знал об этих процессах?

В.Д.: Немецкий художник в эти годы начинает осмыслять свое тяжелое наследие. А в СССР в послевоенные годы, еще сталинские, новый виток борьбы с космополитизмом отвлекает людей от непосредственных воспоминаний о войне. Травматического опыта нет, он вытесняется. Об ужасах войны и ее жертвах ничего не говорится, их как бы нет.

Е.А.: Ну да, у нас были только триумфы, Вучетич. Хотя в 1960-е создан до сих пор хватающий за живое скульптурный мемориал жертвам лагеря в Саласпилсе в Латвии.

В.Д.: В том-то и дело. До начала 1960-х в советском искусстве ужасов войны не существовало. Были, как у Вучетича, образы супергероев, титанов. И вот у Коржева возникает тема жертвы, хотя титанические образы никуда не деваются. Страдание, боль, потеря — это то, чего не было раньше в советской живописи. Эта тема во многом изобретена именно Коржевым. Какое конкретно историческое событие его к этому привело — это важный и интересный вопрос.

Е.А.: Вот в следующем зале два (у)павших, поверженных героя — один «Егорка-летун», другой «Опрокинутый». Смотрите, как их срифмовали.

В.Д.: Плохо срифмовали, я этого «Опрокинутого» впервые вижу, когда я смотрел выставку в первый раз, я эту работу не заметил. Она висит слишком высоко.

Е.А.: Ему же надо падать с высоты, поэтому его и повесили высоко. А Егорка-летун уже упал, потому и расположен низко.

В.Д.: Да, и все они стремились к свободе. Этот стремился к свободе от буржуазного гнета, а тот стремился к свободе от крепостного права. «Опрокинутый» лежит на лозунге Liberté, но свобода недоступна.

Е.А.: После «Егорки-летуна» Коржев еще сделал несколько эскизов на тему Икара. Вообще, как выясняется на выставке, его живопись насквозь пронизана мифологией.

В.Д.: А вообще возможна ли какая-либо фигуративная живопись без мифологизации? Вопрос в том, для чего ему эти мифы нужны. Это такой фундаментальный пессимизм? Недостижимость свободы? Невозможность полета?

Е.А.: Любой миф трагедиен. Вообще сама суть трагедии состоит в том, что под жерновами судьбы, рока гибнет именно сильный человек, и все мифы и трагедии — это борьба человека с судьбой, со стихиями, с иррациональными силами. Ее исход предрешен, конечно, но если бы там погибал слабый...

В.Д.: ...это было бы неинтересно, конечно.

Е.А.: Поэтому Коржеву и нужны титаны, герои, изображенные в двукратном увеличении.

В.Д.: Но я не назвал бы этого мальчонку с крыльями и этого французского хиппи героями. Это, скорее, «Песня о Буревестнике», «рожденный ползать — летать не может».

Вот тут рядом эскиз к картине «В дни войны». В большой картине 1954 года, законченной уже после смерти Сталина, художник, в шинели опять же, сидит перед пустым холстом. В эти дни войны работать он не может, потому что никакого человеческого содержания выплеснуть на холст он не способен. В этой шинели, как мы видели, и человека-то не осталось. Но эскиз 1953 года Коржев разрабатывает совершенно с иной точки зрения. В дни войны творчество возможно, музы не молчат и подсказывают единственно правильное решение — генералиссимус.

Е.А.: У триптиха «Коммунисты» по-прежнему толпа школьников и шумно, но давайте послушаем, что там экскурсовод говорит.

Экскурсовод: Вот этот взгляд слепого человека мы еще встретим, он как бы сопровождает зрячих людей, может быть, потому, что слепые люди ведут внутренний диалог со зрячими.

В.Д.: Между прочим, очень мудрое замечание.

Е.А.: Вот коль скоро мы говорили о дизайне, посмотрите, как отсюда, от этого триптиха, «на нас с вами, товарищи, смотрит...» скелет в этом окне-проеме.

В.Д.: Я бы сказал, что это публицистический эффект.

Е.А.: Во всяком случае понятно, «что этим хотел сказать дизайнер».

В.Д.: Да-да, из мира идеальных коммунистов мы глядим в будущее, где на нас смотрит пляска смерти Ганса Гольбейна.

Е.А.: Ну а что, «Коммунисты» — это действительно настоящий образцовый соцреализм?

В.Д.: В том-то и дело, что мне кажется, что Коржев — это действительно фокусировка, стягивание энергии настоящего сталинского соцреализма, и в этом соцреализме, который всегда зависел от каких-то риторических театральных приемов живописи XIX века, академической живописи, все фокусируется на одном четком образе, одном четком впечатлении, чего художники предыдущего поколения в основном не умели делать, за редкими исключениями. Да, это сталинское искусство, приобретшее трагический масштаб, который в саму сталинскую эпоху искусству был неведом.

Е.А.: За картину «Художник», где художник рисует на асфальте, собирая монетки с прохожих, Коржева обвиняют не только в тенденциозности, но и просто-напросто во лжи. Мол, акцентируется то, что на самом деле не соответствует действительности: нищий художник рисует на асфальте, зарабатывая средства на существование, а рядом сидит его муза в безысходной скорби, воплощая безнадежность их существования. Так Коржев, вроде бы, разоблачает безжалостный капиталистический мир.

В.Д.: Это антимодернистская картина. Художник на картине пишет некий модильянистый и сюрреалистический кубизм, и какова его награда? Все это сюрреалистическое искусство стоит гроши.

Е.А.: А давайте посчитаем эти гроши. Тут монеты по пять и по десять франков, всего 25 франков. Это в 1961 году около пяти долларов. Не так уж плохо, кстати. Тогдашние пять долларов — это нынешние сорок.

В.Д.: Но в любом случае награда за твое искусство — это то, что тебе кидают в твой берет. Ты ниже буржуа. Вон там буржуа, ноги в дорогих туфлях, мужские ноги в ботинках, и человек явно в костюме, и ты в буквальном смысле пресмыкаешься.

Е.А.: Я видела на Монмартре художников, просто так рисующих на асфальте для удовольствия и держащих кепку для подаяний просто ради прикола, они явно не умирали с голоду. Это если уж мы говорим о лживости и тенденциозности художника, выбирающего сюжеты.

В.Д.: Ну разумеется, в том, что эта сцена реальна, я не сомневаюсь. Вопрос, зачем она написана. Вот на гнилом Западе художник побирается на асфальте, а советский художник изображает своего собрата почти без сочувствия... Или все-таки с сочувствием? Мне кажется, это, безусловно, положительный персонаж для Коржева, и у меня есть один важный аргумент: этот художник рыжий. Большинство коммунистов у него рыжие, и, видимо, этот цвет был для него очень важен. Рыжий — это что-то настоящее, яркое, пассионарное!

Е.А.: Дальше у нас собеседование Ленина с Гомером… М-м, то есть со слепым народным сказителем. Все равно, Гомер тоже был слепым народным сказителем.

В.Д.: Слепой Гомер открывает Ленину секреты эпического правления. Вот эскиз к этой картине, намного более выразительный и даже жуткий. Интересно, что в финальном варианте Коржев поменял местами Ленина и ходока, что должно нам указывать, что ходок и есть правда и истина, находящаяся справа, тогда как Ленин — преданный ученик народной мудрости, слушатель эпоса, но не его автор.

Е.А.: Далее у нас натюрморты, вот этот, с висящей в черном безвоздушном пространстве супницей, мне очень нравится, это прямо старые испанцы, какой-нибудь Антонио Переда.

В.Д: Некорректное сравнение. У него форма рассыпается! Посмотрите на эти яйца. Это разве яйца? Это какая-то моцарелла. Несвежая. О, «Забытый шут» 1987 года. Видимо, это какая-то саморепрезентация времен перестройки. Зато вот эти натюрморты — настоящий соц-арт.

Е.А.: Этот натюрморт, кстати, называется «Социальный»: газета, топор и ватник, в данном случае, а не шинель.

В.Д.: Русский народ газет не читает, русский народ рубит топором. Газета, между прочим, настоящая, это не просто живопись, это коллаж.

Е.А.: Один из заголовков на этой газете — «Вандализм за идею».

В.Д.: Это, кажется, «Литературная газета». Да, точно, это она. И среди этих натюрмортов — картина «Новый лозунг».

Е.А.: Какое-то странное обращение к началам соцреалистической живописи, к 1920-м годам, это явная отсылка к «Первому лозунгу» Терпсихорова. Да еще этот агрессивный красный цвет, который, по-видимому, был ему важен, хотя он и говорил, что в «Коммунистах» знамя могло бы быть любого цвета, не обязательно красным.

В.Д.: Мне кажется, это уже какая-то самопародия на чью-то потребу. Вероятно, это было рассчитано на частного покупателя, такая демонстративная попсовая советскость. А далее у нас «Лишенные рая». Адам Андреевич и Ева Петровна, 1996–1998. Вот они какие были, девяностые годы. Хотя для меня они были не такими. А для вас?

Е.А.: И для меня не такими. Хотя, конечно, я помню и пресловутые пустые магазинные прилавки, и талоны на водку, и банки с «бычками» по три рубля. И помню, как в какой-то момент вдруг действительно появилось очень много нищих и пьяниц на улицах и в метро, но это не потому, что их раньше не было, а потому, что им уже не мешали, милиция другими делами была занята. Но вторая половина девяностых, когда все это создавалось, — это уже сравнительно сытые и, в общем, оптимистические годы. А реальные образы, подобные этим, я бы отнесла скорее к восьмидесятым, причем не к московской, а к провинциальной жизни, я действительно такого насмотрелась в городе Владимире, во дворах вблизи вокзала. Впрочем, я и сегодня всем этим там любуюсь.

В.Д.: На самом деле Коржев никогда не оставлял этой своей темы — опрокинутые, павшие, падшие люди. Просто, как и у многих художников под конец жизни, у него здесь библейский подтекст выходит на первый план, как в «Блудном сыне». Этот библейский подтекст, который он в молодые и зрелые годы умудрялся синтезировать во что-то свое, вылезает здесь настолько откровенно, что от него веет чудовищной банальщиной.

Е.А.: Скажите, а в картине из серии «Тюрлики», которая называется «Триумфаторы», эти персонажи слева — они какие-то удивительно портретные. Они вам никого не напоминают? Вот эта фигура в военной форме — по-моему, это генерал Лебедь.

В.Д.: Гусинский, Березовский, что-то такое. Интересно, что у них черные знамена, знамена анархистов. То есть он считал, что то, что пришло на смену коммунизму, — это анархия. Для Коржева это был абсолютный сон разума. Который рождает чудовищ.

Е.А.: Ну захотелось ему «босхануть». Сам-то он говорил, что эти существа вовсе не несут зла и ненависти, это некий параллельный мир. Он своими тюрликами просто внука развлекал.

В.Д.: Внука он развлекал, ха-ха. Знаем-знаем. А вот еще черное зеркало, в котором ничего не отражается. Это существа демонического характера, они не отражаются в зеркалах. И все это происходит тоже в девяностые, когда весь порядок, который питал Коржева, летит в тартарары. Весь экзоскелет, благодаря которому советский художник был советским художником, привилегированным членом общества, — весь этот скелет сломался.

Е.А.: Смотрите, Коржев пишет свой автопортрет так, что он оказывается «слепым»: лицо кажется похожим на череп с провалами глазниц. И пишет себя в обществе скелетов. Все это очень хорошо укладывается в вашу мысль о расшатанном, разрушенном мире.

В.Д.: И он эту ситуацию ощущает очень остро. Хотя ее все ощущали остро. Вспомним инсталляцию Бориса Орлова «Гибель богов» 1991 года, где констелляции советских символов рушатся, как самолет, врезающийся в землю. У Коржева — как бы призраки истории, которых уже даже не изобразишь в виде живых людей, как в триптихе «Коммунисты». И в новой реальности они существуют единственно в виде скелетов, плясок смерти.

Е.А.: Закономерно, что потом Дон Кихот, слепой и поверженный, и евангельские страстные сюжеты.

В.Д.: При том что слепота для Коржева — знак истины.

Е.А.: Вот тут в экспликации написано: «Через библейские сюжеты художник размышляет о человеческом страхе и боли, о крахе надежд. Евангельские композиции художника наполнены особым личностным содержанием».

В.Д.: А что означает эта фраза? Я ее читаю во всех экспликациях в Третьяковке и никогда не понимаю, что это значит.

Е.А.: А это одна из таких специальных фраз, которая подходит ко всем художникам. Поэтому вы ее везде и читаете.

В.Д.: Хотелось бы увидеть художника, который бы написал цикл библейских сюжетов и при этом не наполнил его особым личностным содержанием. Есть такие художники?

Е.А.: Древнерусские иконописцы.

В.Д.: Точно! Как я мог забыть об этом! Странно, что авторы экспликации только здесь вспомнили про человеческий страх и боль, потому что все искусство Коржева — про человеческий страх и боль. Библейская тематика взята просто потому, что ничто из того, что он мог написать с натуры или хотя бы пользуясь какими-то реальными источниками, его уже абсолютно не удовлетворяло.

Е.А.: Здесь не только живописные композиции, но и пастели на евангельские сюжеты. Вот, у нас есть библейские эскизы Александра Иванова, владимирские эскизы Врубеля и теперь евангельские эскизы Коржева.

В.Д.: И что, мы готовы вписать Коржева в этот ряд?

Е.А.: Ну там акварели, а тут пастели.

В.Д.: Вот ведь незадача!

Е.А.: Кажется, мы все посмотрели.

В.Д.: Нет-нет, здесь еще есть моя любимая работа! Это «Осень прародителей». Это же Адам и Ева в райском саду, и они не ели райских яблок, вот они лежат рядом несъеденные. Змей дал им яблоки, но Ева сказала «нет». И бога уже нет. Сначала Сталин умер, потом советская власть кончилась. Бога нет. И вот они доживают свой век в Эдеме с этими двумя яблочками, и есть их уже как-то поздно. Ну съедят они эти яблоки, познают добро и зло, что они будут с этим делать-то в их возрасте? Всё уже, жизнь прошла. И из-за этого сочетания библейских ассоциаций и чудовищного нутряного коржевского пессимизма мне кажется, это одна из главных его вещей. В ней всё суммируется. И автопортретные черты Адама, конечно, очень важны.